「かつしかPPクラブ」は区民記者の集まりである。かつしか区民大学の養成講座を終了した、1期生から3期生で構成されている。

年1回は日曜日を選び、全員が1日かけて共同取材する。

2013年は葛飾・四ツ木地区である。

「きょうは人間とのかかわりがある、ポイントを見つけてください。ガイド記事にならないように。後日、個々に取材する、その予備調査だと考えてください」と留意点を述べておいた。

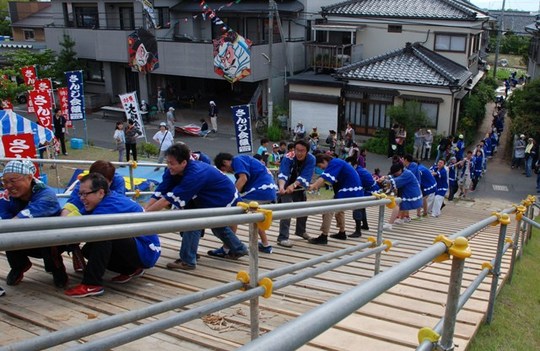

5月19日(日)は、午前中~午後はやや曇り空だった。「四ツ木・取材ツアー」は、強い直射日光でなく、初夏の花が満開の取材びよりだった。

公園では日曜日で、親子連れが目立った。

楽しそうな一家は、よき被写体になる。

「四ツ木ツアー」には、岡島古本屋の主・岡島さんを介し、石戸暉久(いしど てるひさ)さんにお願いした。

石戸さんは彫金師の職人である。本業の一方で、「木根川史料館運営委員会」のメンバーとして、町案内のボランティア活動を行っている。(写真・中央で、指差す人)

来月から「かつしかFM」で1時間番組を持つと、自己紹介していた。

四ツ木地区は、終戦直後から映画館も多く、繁栄してきた町だ。いま7~8割は店を閉じた、シャッター街である。

そのなかでも、頑張っている店舗もある。

東京下町・葛飾の特徴は、京成電車の踏切である。最近は高架線になり、その姿は消えていく。

平和通りには、いまだ堂々と電車の踏切音がひびく。この音こそ、下町の音である。

店頭に豊富な衣料品がならぶ、がんばる洋品店があった。ここから約300mのところには、衣料品が特に強い、巨大なスーパーマーケットができている。

それでもがんばれる店には、下町・商売人の根性が感じられる。

「いつまでも、がんばれよ」

そんな声援を送りたい。

右手の道路は、1911(大正元)年に開通した、京成電車が走っていたところだ。

荒川放水路の完成すると、電車が川を越えるために、鉄橋ができた。そのために線路を移設させた。その線路跡が道路になった、と説明を受けた。

わずか一軒分を挟んで、2つの道路がある。めずらしい地形となった。なにかと区画整理と言い、合理性が求める世の中にあって、新旧を共存させた、その知恵はとても好いね。

続きを読む...