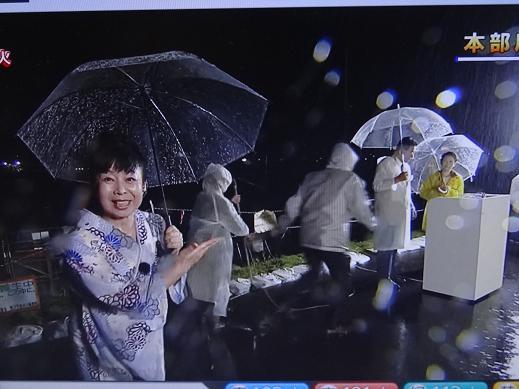

元気で、朗らかな、気さくな人柄は多くの人に好かれる。それが人間のつながり(連鎖)と拡大になっていく。プロ・アナウンサーの堀江慶子さんはじつに明るく、それを感じさせる。まさに、人柄と人徳だろう。

慶子さんは国立音楽大学ピアノ専攻を卒業した後、テレビ局のアナウンサーとなった。

人間は明るくても、落ち込んだりするものだ。明るい慶子さんの場合はどうなのだろうか。いきなり、失敗談を語ってもらおとしたけれど、

人間は明るくても、落ち込んだりするものだ。明るい慶子さんの場合はどうなのだろうか。いきなり、失敗談を語ってもらおとしたけれど、

「わたし楽観主義なんです。みなさんが失敗だと思うことでも、『ああいい経験した』と思ってしまうのです。失敗という意識が薄いのです」

彼女の辞書には、後悔、くよくよ、失意、落胆はないようだ。

「取材中に、むかしの私を知るひとに出会っても、変わらないわね、慶子ちゃんは。明るいね、とよく言われます」

彼女にはつねに笑顔がある。

テレビ朝日『築地ホット情報』、テレビ東京『株式ニュース』を担当した。千代田区広報番組『わが町千代田』、さらには日本フィルハーモニー交響楽団『ファミリーコンサート』などの司会を経て、現在フリーアナウンサーとなっている。

「こちらは足立区役所です。午後5時になりました、外で遊んでいるお子さん達はおうちに帰りましょう」 都民にはおなじみの有線放送だ。足立区の放送は慶子さんなのだ。

「この声のおかげで、足立区の住民とのつながりがいっそう深くなりました。子供ころ、お世話になった商店街や地域の皆さんが、あら、慶子さんの声だったの、と感銘してくれます」

彼女にはよい宣伝塔(放送)になっているようだ。なにしろ、毎日、一回は区内のどこかで聞くのだから。無意識に、たとえ聞き流したにせよ、どこかに慶子さんだと、ごく自然に入っているはずだ。

「子どもの頃」どんな性格の女子だったのか、慶子さんに語ってもらった。九州出身の両親のもと足立区・梅島で育った。3姉妹の長女だった。

「元気いっぱいの子供でした」

慶子さんは迷いなくそう言い切った。

幼稚園時代に木琴を担当した。それで音楽好きとなり、慶子さんはピアノを習い始めた。ちなみに父親は警察官だった。

「わが家に冷蔵庫やテレビを買う前に、テープレコーダー、ピアノを買ってくれました。それほど両親も音楽好きで、わたしがピアノを弾いていると、ご機嫌でした」

慶子さんはピアノ、次女はピアノとエレクトーン、三女はバイオリンと、三姉妹はみな楽器を習っていた。音楽一家だった。

「ともかく、世話好きの性格でした。教室のオルガンを弾いてクラスメイトの歌の伴奏をしたり、小、中学校では生徒会役員に選ばれました」

文化祭では司会を担当した。

「まさか、自分がプロアナウンサーになるとは、夢にも思っていなかったです」

白鴎高校では、合唱のとき歌の伴奏をしていた。大人になったら、音楽の先生になるんだと、かたくなに決めて、それを目標としていた。

国立音大に入っても、ピアノ講師を目指して、子ども達にピアノを教えていた。

国立音大に入っても、ピアノ講師を目指して、子ども達にピアノを教えていた。

大学の就職掲示板をみていると、アナウンサー募集が出ていた。

「わたしの今までやってきたことが、生かせるのではないか。子ども番組や音楽番組のアナウンサーをやってみたい」

その想いが突如として募ったのだ。

テレビ局に国立音大出の先輩はいないだろうか。学生課に問い合わせたうえで、テレビ局に電話を入れて先輩に会いに行き、アドバイスを受けた、と経緯を語ってくれた。

「いざという時は積極的になります。そのお陰で、合格したのかな、と思います」

入社後に、人事課の方から『下町育ちの元気さがよかった』とほめて下さった、と慶子さんはつけ加えていた。

テレビ朝日「築地ホット情報」やテレビ東京「株式ニュース」を担当が長く続いた。その頃、足立区役所の方から夕焼け放送のアナウンスをしてほしいと頼まれた。

それを受けて、最初に録音したのが、今から23年ほど前だった。

地元紙『足立読売』が、夕焼け放送のアナウンサーとして慶子さんを取り上げた。その記事を読んだ足立吹奏楽団」のメンバーから、足立区に音大出身のアナウンサーがいるなら、司会を頼みたい、と話が舞い込んできた。

それは『足立区成人の日の集い』の演奏にかぎった司会役だった。慶子さんは国立音大出だから、演奏会の司会は楽しいだろう、と引き受けた。

「せっかくなら、成人式の全体の司会をして欲しい」

成人式の関係者から、話がさらに拡がった。

「じつは式典とアトラクションの間に、新成人が外に出てしまう人が多い。最後まで会場にいてもらえるよう、頑張って欲しいのです」

と主催者から要請された。

「頑張るぞ」

慶子さんはそこで張り切った。

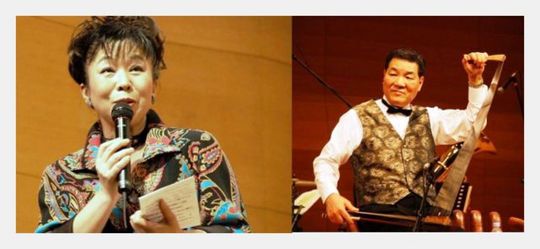

それから20年も経つ。今年(2014)も、「成人の日の集い」の司会を担当している。成人式の催しは毎年違う。同吹奏楽団との縁もその後に及び。その司会も平成6 年1 月のポップスコンサートより、連続42回目(21年間)担当している。

双方とも、ロングランのお付き合いとなっている。

慶子さんの話を伺うほどに、明るい人柄の人物はひとたび縁ができると、長く結びつくものだと思う。笑顔と明るい性格は人間関係を円満なものにする。歳月とか、回数とかが、まさに実証している。

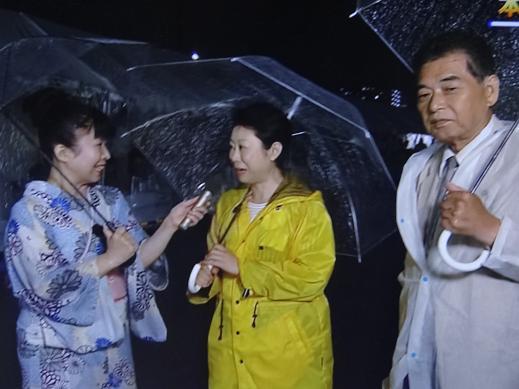

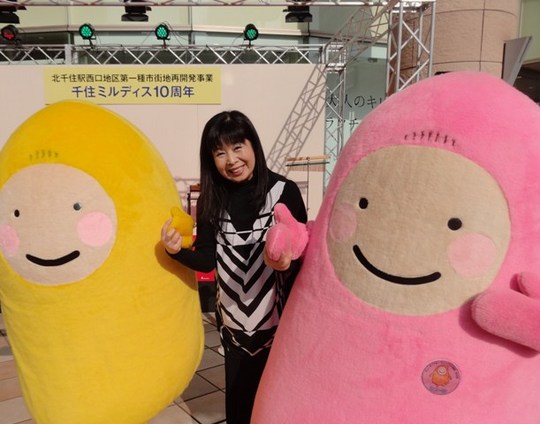

いまはJ:COM足立のアナウンサーとして 生放送「デイリー足立」の「けいこの街なび」という中継リポータ―をしている。女子プロレスの皆さんと撮った写真を提供してもらった。

慶子さんの明るい表情を如実に写し撮っている。

フットワークが良い。慶子さんはすぐに現場に出むいていく。

「話すのが楽しい。ともかく、わたしに見合った職業です」

堀江さんはいまや足立区内において最も人気のプロアナウンサーである。

写真提供:堀江慶子さん

タイトルは「幕末史の視野を広げる1冊」である。幕末の動乱のなかで、命を散らした広島藩士を主人公にした小説がこのほど出版された、と書き出す。

タイトルは「幕末史の視野を広げる1冊」である。幕末の動乱のなかで、命を散らした広島藩士を主人公にした小説がこのほど出版された、と書き出す。