小説3.11『海は憎まず』その後は?=防潮堤は身命を助けるか、凶器になるか②

大堤防、それとも防潮堤なの。巨大なコンクリート壁だ。これが有名な復興の一つなのか。海が人間を見たくないと拒絶したのか。まるで、人間が隔離されているみたいだ。

「この先、大津波がきても、これじゃあ、海の様子はまったくわかりません。押し寄せる津波の恐怖と緊張が実感できず、逃げ遅れるひとも多いでしょうね」

3.11の体験者によると、防災無線が低い波高を報じたから、それなら大丈夫だ、と油断して津波にのまれて亡くなったひとが多いと話していた。

家屋が二重ガラス窓で、防災無線は聞こえなかったという人も取材してきた。

『災害無線は大災害に瞬時にして、的確な情報を流せない』

これは共通認識ではなかったのか。

『大津波は自分の目と肌で恐怖を感じ、避難するものだ』『てんでんこに逃げる』(親でも、子ども、無視して、わが身はわが身で守る、という教え)

なぜ海が見えない、高さ12メートルもの巨大コンクリート壁を作ったのだろうか。私にはまったく理解できなかった。

『自然災害は、人間が物理的な抵抗をするほど、被害を大きくする』

そんな教示をした学者もいた。ヒアリングもなかったのか。意見が通らなかったのか。

「漁師さんが沖合から、一せいに海辺に逃げもどってきた先、この高い壁はどう乗り越えるんでしょうかね」

探せば、巨大な壁のどこかに石段がきっとあるはずだ。現在は工事中で立ち入れず、特定できない。むろん、ゼロとは思っていない。

写真提供 : ㈲高田活版 福呼う本舗 撮影者 : 佐藤操さん

大防潮堤の外に海水浴場ができるらしい。想定では、真夏には大地震がこないのだろうか。

賑わう海水浴客が、一気に避難する際、巨大な防潮堤はとんでもない障害物になるだろう。私にはかんたんに阿鼻叫喚(あび-きょうかん)地獄絵の大混乱が想定できた。これは作家の単なる架空の空間だろうか。

*

人間は災害パニックに陥ると、ふだん使ってないルートが判らずして逃げ惑う。この人間心理は真実である。それをどう理解し、この構築物に織り込んでいるのだろうか。

過去からくりかえされてきたホテル・旅館火災の死傷事故は、心理学的にも、大防潮堤にも当てはまるはず。漁師も海水浴も、われ先に狭い石段に押しかけていくだろう。

大津波は容赦なく、タイムラグさえもなく、背後から大勢の人間を瞬時に飲み込んでいくだろう。

「コンクリートは50年でひび割れしてくる。内部の鉄筋が、沿岸部ならば、なおさらも塩分で酸化してきて腐り、もろくなりますよね」

「コンクリートは50年でひび割れしてくる。内部の鉄筋が、沿岸部ならば、なおさらも塩分で酸化してきて腐り、もろくなりますよね」

これは事実だ。

『固い頭の人間ほど、硬いものは強いと信じやすい』と揶揄(やゆ)したくなる。

鉄は塩分に最も弱いのだ。強烈な圧力の大津波がきたら、ひび割れたコンクリート堤など持ちこたえられるはずがない。それは杞憂ではない。

思うところをずばり、歯に衣を着せず、言い切ろう。50年に一度、その都度、巨大な防潮堤が作り変えられるはずがないだろう。

いまから約50年まえに、「建設国債」というひびきのよい債務が発生した。いまや、それが1000兆円の赤字国債だ。あの建設という枕ことばはどこに行ったのか。

これからの50年後は、日本人は不安に思っている。倍々ゲームでいけば、おおかた3000兆円くらいになるかもしれない。となると、世界屈指の債務大国だ。ある日突然、世界銀行から融資打ち切り、と同時に、超緊縮の政策指図がもとめられる。世界各国からは、債権の取り立ての渦が巻く。

これからの50年後は、日本人は不安に思っている。倍々ゲームでいけば、おおかた3000兆円くらいになるかもしれない。となると、世界屈指の債務大国だ。ある日突然、世界銀行から融資打ち切り、と同時に、超緊縮の政策指図がもとめられる。世界各国からは、債権の取り立ての渦が巻く。

泣いても、叫んでも、容赦なく、防潮堤がひび割れていても、日本人の生死にかかわると言っても、外国人は冷淡にいっさい見むきもせず、IMFはびた一文も追加融資などしてくれない。

債務超過国家となれば、「ない袖は振れない」、その施策しかないのだ。第二次世界大戦後、『予算がない』が役人の唯一の仕事だった。

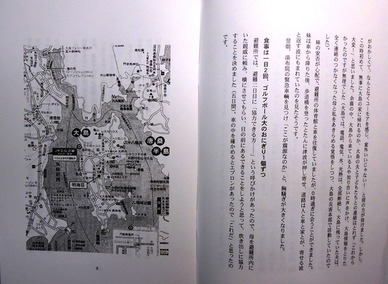

「高田松原の松林遊歩道」が、大津波で消えてから、5年余りで巨大な防潮堤に変身した

写真提供 : ㈲高田活版 福呼う本舗 撮影者 : 佐藤操さん

「政治は100年の計」どころか、50年先の約3000兆円の国家赤字財政すら、為政者らは視野に入れていなかったのだろうか。

目先の復興予算を使う。このていどの認識だったら、為政者の資質を問われる。選んだ選挙民が悪いのか。賛成したのは住民だ。論旨はここに落ち着くのだろう。

なにかにつけて「多数決」「大多数」という便利な道具で、片づけられてしまう。民主主義と人命主義の優劣など……、この場ではやめておこう。

これだけの大規模な予算を使うならば、四車路の避難路をつくったほうが、より安全じゃないのかな。モータリゼーションだから、津波発見となれば、かならずや車で逃げる。緊急車両も視野に入れると、四車線は必要だ。

為政者は、まさか施工費の高い方を選んだのではないだろうな、と私は疑ってしまった。