新宿区・成人式の新成人たちの抱負(1)=東京・京王プラザホテル

1月9日は成人の日で、各地で自治体が主体の式典が行われた。

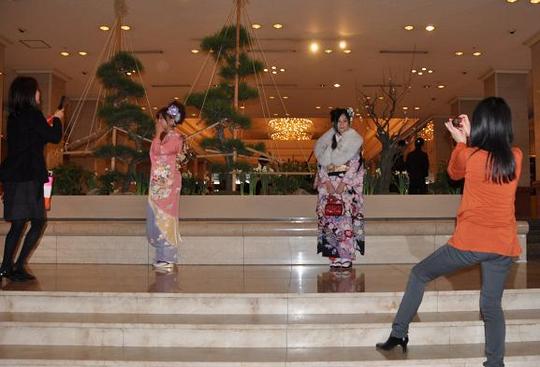

東京・新宿区では、京王プラザホテルで午後1時から3時まで開催された。昼前後から、華やかな盛装姿の新成人たちが集まってきた。通行人たちは目を奪われていた。

新宿は高層ビル群のオフィス街が象徴的な都市である。一見して住宅地と縁遠く思えないが、式典に参加した、新成人は約1300人。思いのほか多かった。(主催者が未整理の段階の推測)。

京王プラザホテルのロビーは、華やかな振り袖姿がいっぱい。成人式は日本の美の象徴である。

見ているだけでも、心豊かな気持ちになるから不思議だ。

成人式は、一生に一度の大切な日である。デジカメ時代だけに、誰もが記念写真に収まっていた。他方で、成人自身も、互いに撮りあっていた。

新宿区長の中山弘子さんの「あいさつ」から始まり、祝辞、来賓あいさつが続いた。

多くはショートスピーチで、飽きさせない配慮がなされていた。壇上では、くす玉を割るなど、リラックスな雰囲気で進められていく。

日本でも有数な超高級ホテルの、豪華な立食パーティーである。税収入が多い、自治体はうらやましい、という報道陣の一人がつぶやいていた。

新成人の方に、会場で抱負を聞いてみました。(写真の方とは無関係です・以下同じ)

①頼られる人になりたい。

②しっかりした大人になりたい