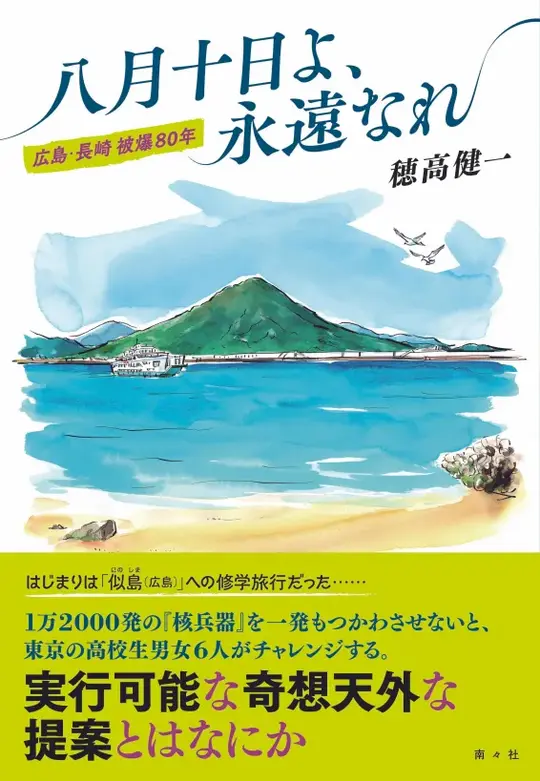

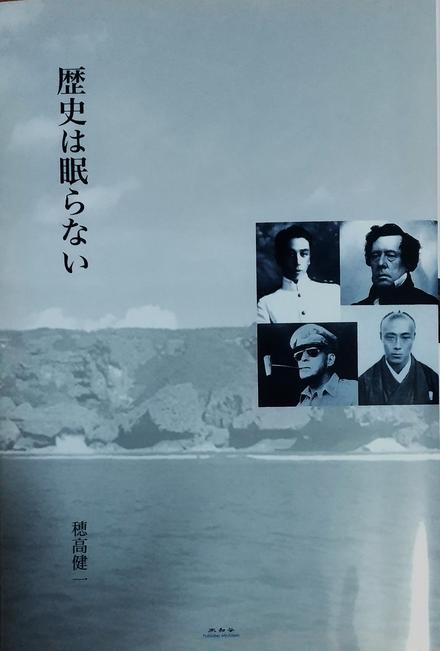

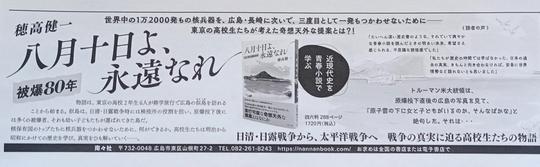

【原爆80年】 長編歴史小説「八月十日よ、永遠なれ」 生い立ち(作家の裏舞台)について

新著「八月十日よ、永遠なれ」が、2025年6月27日に全国一斉に販売されます。この作品の成り立ち、つまり作家の裏舞台は、読むうえで参考になるかとおもいます。その経緯などを簡略にご説明いたします。

☆

一年前に出版社(広島・南々社)から、「2015年は広島原爆八十年ですから、それに関連する長編歴史小説を原稿用紙(400字詰め)400枚で、高校生も読めるものを書いてください」という書下ろし小説の依頼をうけました。

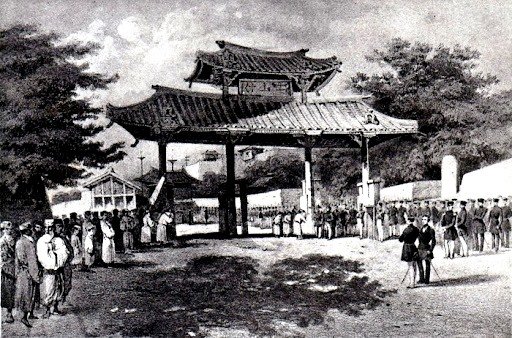

日清・日露戦争にさかのぼり、なぜ戦争国家になったのか。太平洋戦争がなぜ止められなかったのか。なぜ、広島・長崎に原爆が落とされたのか、という点の要望がありました。

私は、十九世紀から二十世紀の近現代史は得意とする分野であり、躊躇(ちゅうちょ)するものはない。日本史と世界史との関連性なども、深く知りえていると思っている。

「ただ、むずかしい要望だな。高校生でも読めるとなると、難解な歴史をどのように、平たく書くべきか」

私は深刻に苦慮しました。

明治・大正・昭和へと数多く海外戦争や出兵があります。国内の政治・経済・軍事なども複雑多岐です。難解な時代を解き明かす。歴史に精通した人ならば、専門用語も次々につかえる。

しかしながら、高校生にも読めるとなると、戦争や事件やクーデターの呼び名は変えようもないし。地名、人名などすべてルビを打つわけにもいかない。いくら簡素にして明瞭に書いても限度がある。

☆

大人の読者も、小中学校で習った社会科・歴史は石器時代から明治維新のころで終わりです。せいぜい大日本帝国憲法の成立くらいである。高校で日本史を選択していなければ、わが国の近現代史はほとんどわからない。これが実態です。

さりとて、高校で日本史を選択したひとも、縄文時代から始まり、明治時代からの授業は駆け足だ。大正デモクラシー、シベリア出兵、ワシントン条約などはちらっと聞いた程度です。昭和の金融大恐慌、満州事変、国際連盟脱退など、世界との関連など教わっていない。

学校で習う日本史は、現代でたとえれば、アメリカのトランプ大統領の影響など度外視しており、日本人による日本の政治です。海外戦争は敵国・相手国の事情がとても重要です。だが、泥沼の日中戦争にしても、中国の国内事情など、日本史では教えていない。ことごとく、日本史は世界とリンクしていない歴史しか習っていないのです。国際感覚はおそろしく貧しく無知に近いのです。

☆

私は数か月も、あれこれ思案した。

「いっそうのこと、主人公を高校生にしよう。彼らの青春小説としよう」

そこにたどり着きました。

登場人物の主役は、高校二年生・十七歳の男女六人と設定しました。それは大胆な決意でした。というのも、この年齢は思春期で、恋愛に興味もつ。異性を意識し、敏感で、傷つきやすいし、繊細である。暴走もするし、男女が心を傷つけあう、失恋すれば、自殺もできる年頃ですから。

作家はその心理を的確に描ききる必要がある。そこで、さわやかな恋心もくわえた17歳の男女の青春物語としました。楽しく、愉快に、時には涙し、読んでもらう。六人の個性を前面にだす。恋心を追えば、ごく自然に歴史が学べていた、という展開にしました。

題名は「八月十日よ、永遠なれ」と決めました。それを持ち込んだ出版社は、「えっ、八月十日に何があったの」とおどろきました。

広島原爆は八月六日、そして長崎原爆とソ連軍の満州・千島侵攻は八月九日、ポツダム宣言受諾は八月十四日、昭和天皇の終戦の詔書のラジオ放送は八月十五日である。

「八月十日は、読んでいただければ、わかりますよ」

出版社は一読して、なるほどね。高校らしい斬新な結末だ、とすぐさま出版が決まりました。

現在、世界中に核兵器が一万二千発ある。プーチン大統領がウクライナ侵攻から、核兵器の脅しをかけ続けている。高校生六人の男女は「歴史クラブ」を立ち上げる。そして、いかにして、核兵器を一発も使わさせないことができるか。奇想天外、逆転の発想、若き柔軟な頭脳で、かれらは取り組んでいく。その結果が、八月十日にたどりつくのです。

これまで私は、知人・作家仲間ら延べ数十人から、「八月十日はなんの日なの」と質問されました。一人として、ぴたりと言い当てた人はいません。

理由は簡単です。私たちが習った日本史は、限られた日本だけの小さな範囲、つまり「狭隘な範囲」でしか太平洋戦争を 見ていないからです。

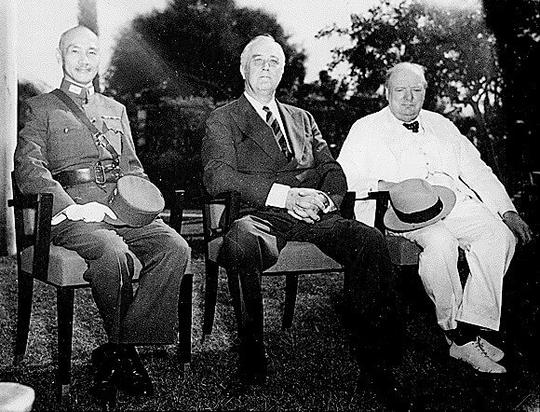

現代のトランプ政権を見るように、当時のルーズベルト・トルーマン大統領の政権を日本側から真剣に直視していたならば、米国の最も重大な会議が八月十日だったとわかるのです。

2022年から高1の必修科目「歴史総合」(日本史と世界史をドッキング)を習った現代の高校生たちは、アメリカ、イギリス、ポツダムなど海外から当時の軍国主義の日本を見る目が養われているのです。地球規模からみれば、太平洋戦争の終結とは東西冷戦の始まりです。かれらはそこから「八月十日」を掘り当てるのです。

その内容は、読んでからの楽しみにしておきましょう。