被災地の中学生が、カキ養殖体験=温湯駆除法(中)

陸前高田市の米崎中学校のカキ養殖体験は、約10年前から、大和田晴男さんと学校関係者の手作りではじめられた。当初は大和田夫妻のみであった。

3.11大津波で被災した後は、地元カキ業者10軒が協同組合方式で、復興支援を仰ぎ、再起を図っている。こうした背景などが、共同で中学生体験学習に手を貸している。

毎年、1年生は陸上のカキ作業場で、種ガキ(原板・松島から仕入れる)を間引き作業をしてから、沖合のイカダに吊るす。

2年生は8月に温湯駆除を行う。同月24日朝9時から、中学2年生の男女生徒たち約20人が、4トン前後の漁船に乗船し、広田湾の沖合い2キロのカキ養殖イカダにまで出向いた。

漁船の設備のホイスト(簡易クレーン)を使い、カキのロープ(1本の長さ約4.5メートル)を引き揚げる。そして、70-72度の湯に、10秒間ていどつける作業を行った。

カキの漁師にとっては、これは夏だけに大変な作業だという。真夏の太陽の下、湯を沸かすボイラー熱とで長時間すると、脱水症状に陥る。

しかし、カキの棲みやすい環境を作るための大切な作業で、この駆除をやらなければ、水揚げが3分の1から、4分の1になるという。

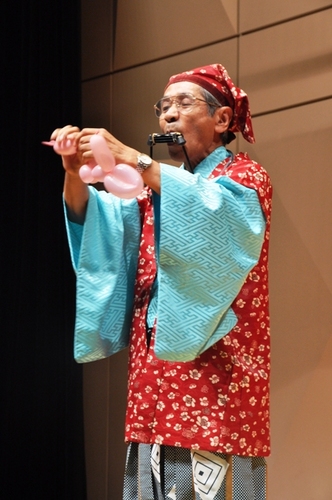

温湯駆除とはどんな作業なのか。、言葉からは想像が難しい。大和田さんが船上で生徒たちに説明する。1年半経ったカキの生育環境から説明する。

温湯駆除とはどんな作業なのか。、言葉からは想像が難しい。大和田さんが船上で生徒たちに説明する。1年半経ったカキの生育環境から説明する。

「イカダからロープで吊した、カキの回りには、数々の(寄生する)虫が付きます。シュウリ貝(ムール貝)や、昆布はカキと同じ植物性プランクトンを餌としています。カキにすれば、思うようにプランクトンを食べられません。栄養分が奪われてしまう、天敵なのです」

牡蠣ロープを引き揚げ、シュウリ貝と海藻や虫を死滅、取りのぞくために、引き揚げたロープごと70度の湯につける。これが温湯駆除(おんとうくじょ)法である。

カキは死なないのだろうか。

カキは強靭な生命力を持っている。真夏の太陽が照りつける磯でも、カキは牡蠣殻に守られて数日間生きていられる。だから、70度くらいの湯にも十二分に耐えられるという。その特性を利用した駆除法である。