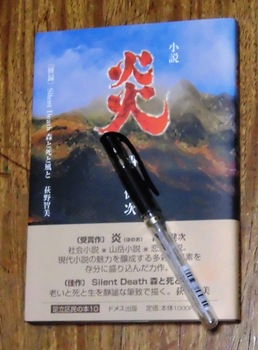

文学賞受賞作品『炎』が日本ペンクラブ・電子文芸館に全文掲載

2000年の「あだち区民文学書」の受賞作品『炎』が、日本ペンクラブ・電子文芸館に掲載されました。

本の帯には、『社会小説・山岳小説・恋愛小説という現代小説の魅力を醸成する多彩な要素を存分に盛り込んだ力作』と選者の講評が載せられています。

本の帯には、『社会小説・山岳小説・恋愛小説という現代小説の魅力を醸成する多彩な要素を存分に盛り込んだ力作』と選者の講評が載せられています。

私は数多く、純文学、エンター、ミステリー、時代小説、歴史小説を書いて発表してきました。この『炎』は私の作品なかで、まちがいなくトップクラスだろう、と思っています。選者の評通り、3つのジャンルが組み合わさった、希少な作品です。

日本ペンクラブ・電子文芸館の掲載作品『炎』こちらをクリックしてください。

【本文・冒頭】

首にタオルをかけた大柄な赤松好夫が、病棟の裏手から、廃棄物専用の台車をひいてきた。 作業服の背中は地図を描いたように、汗でぬれて張りついていた。

好夫は32歳で、眉の濃い角張った特徴のある顔であった。

山麓の広大な敷地には、総合病院の白い棟が三つならぶ。病棟の一角から離れた、もはや背後には雑木林のみという片隅に、好夫がうけもつ焼却炉があった。巨象の体型よりもおおきな炉だった。銀色の煙突は、正門ゲート横の銀杏の大樹と高さを競うほどである。

煙突から青い煙が淡い新緑につつまれた疎林の方角へとなびく。さらなる彼方には三千メートル級の雪峰の連山がそびえていた。

あの峰ではいま遭難事故が起きて捜索隊がむかっているけれども、当の仙丈岳(せんじょうがたけ)はまるで知らぬ顔で屹立する。赤松好夫はいまレスキュー隊から出動待機の要請をうけている。

かれは時おり仙丈岳の山容を見ていた。今回の遭難は稜線から滑落した事故で、広範囲な捜索ではないし、簡単に救助、あるいは遺体での収容がなされるだろうとみていた。

(登山者は春の岳やまを甘くみている)

好夫はそうつぶやいてから、仕事のほうに気持ちを切り替えた。

焼却炉がうなる音をあげている。ここ五年間ほど、かれはこの炉にたずさわってきた。この間に炉の癖や特徴をつかみ、音だけで完全燃焼に達した状態だとわかる。そのうえ、つねに炉内ろないの炎の状態をも読み取ることができた。操作盤をみると燃焼温度は920度をさす。ただ、病院の炉はきまぐれで時おり変調をきたす。それだけに気がぬけなかった。

日本ペンクラブ・電子文芸館の掲載作品『炎』こちらを左クリックしてください。