神機隊の秘められたエピソード① = 上野戦争に参戦か、拒絶か

幕末の芸州広島藩といえば、近年、神機隊が知れ渡ってきた。

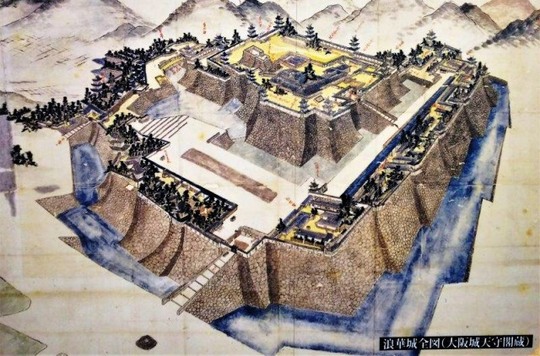

第二次長州戦争(慶応2年・1866)において、広島藩は非戦をつらぬいたが、幕府軍と長州軍の双方の戦いで、広島藩領の大竹から廿日市の領民らが大惨事をこおむった。

「われら武士は、農民から生活の扶持をもらいながら、民を助けられなかった。民の生命と財産を守れる、精鋭の軍隊を作ろう。軍律は厳しく、秩序を保ち、訓練された部隊だ」

広島藩の学問所のOBたちと、草莽の志士たちが立ち上がり、精鋭部隊の神機隊を結成した。それは慶応3年の夏だった。

薩長芸軍事同盟が結ばれるなど、まさに幕府が瓦解していく動乱期であった。

戦争には後世に伝わるエピソードが残るものだ。

*

慶応4年5月の上野戦争では、神機隊の五番小隊長の藤田太久蔵(たくぞう)が敵陣に迷い込んだ。藤田太久蔵小隊長は天性の機智で、巧妙に脱出している。

東叡山寛永寺の輪王寺宮(一説に東武天皇)が、戦火のなかから巧妙に消えた。総督府の大村益次郎から、神機隊には探索が命じられた。しかし、長々と雨が大量に降り続いており、道路は陥没し、輪王寺宮は捜しきれなかった。

*

小田原戦争、箱根戦争、飯能戦争などが起きたのだ。

『林昌之助(下総・請西藩の藩主)が箱根に立て籠もり、小田原城を下し、甲府城を取り、奥州賊軍と相応して官軍に抗せんと謀る。神機隊は甲府に派兵せよ』

命じられた甲府における残党狩りに尽くしても、芸州広島藩の名誉回復の戦いなどあり得ない。神機隊のだれもが渋々だった。神機隊の主力部隊が甲府城へとむかった。(後でわかるが、敵兵は誰もいなかった)。

忍城 (埼玉県)

『藝州藩は50人の兵士を武州の忍城(おしじょう)に出張して、同藩を監督できる、「軍監」ひとりを推薦してほしい』と大総督府参謀から、依頼書きた。

忍藩はかつての譜代大名で、徳川幕府の名門だった。ペリー提督の黒船が来航したとき、江戸湾の房総の守りの要だった。

幕府が瓦解しても、藩士らには佐幕派が多く、忍藩はまだ新政府に恭順していない。それゆえに、今後において元幕府軍らと手をむすぶ可能性が高い。

「総督府から、忍藩に恭順を促す詔書をとどける」その役も兼ねていた。同藩を監督できる「軍監」として、小隊長の藤田次郎が選ばれて、忍藩にむかう。途中で、早馬がやってきた。

「もうしわけない。忍藩にとどける詔書のあて名が、川越藩主だった。間違っていた」

「バカバカしい」

神機隊の藤田小隊などは苛立っていた。

総督府から、忍藩が恭順したら、それら忍藩兵を引き連れて、飯能戦争の支援にむかってほしい、という。

*

上野戦争の直前に、渋沢誠一郎(喜作、渋沢栄一の従兄弟)は、尾高新五郎(渋沢栄一の妻・千代の兄)らと上野を脱出し、新たに振武軍(しんぶぐん)を組織していた。

敗北した彰義隊の残党を吸収し、振武軍の総勢は約1500人になっていた。慶応4年5月18日に、飯能村(埼玉県)の能仁寺に移り、そこを本陣としていた。

神機隊の小隊長・藤田次郎が忍藩を引きつれて5月23日の夕方に飯能に着けば、昼前に新政府と振武軍の戦争の決着がついていた。

「ここでも、出遅れたか」

神機隊は自費で出兵しながらも、広島藩の強さなど、関東でなにも見せられていない。神機隊の主力部隊はすでに甲府にむかっている。後から追うにしても、小隊長・藤田次郎たちはこの日、越生村(埼玉県・越生町)法恩寺(ほうおんじ)を陣にした。

*

振武軍の落ち武者は、いくつかの集団に分かれて逃走している。神機隊は越生の宿泊地の周辺や、黒山三滝あたりの探索をしてほしい、と依頼がきた。

「また、落ち武者狩りか。武勇には関係ない」

藤田たちは不満に満ちていた。

江戸城・総督府の大村益次郎が、広島藩が先に会津に入られると困るので、無駄な役目を与えているのではないか、と疑いはじめた。

*

現在、埼玉県の郷土史家において、『飯能戦争といえば、渋沢平九郎』といわれるほど、研究がすすんでいる。

現在、埼玉県の郷土史家において、『飯能戦争といえば、渋沢平九郎』といわれるほど、研究がすすんでいる。

渋沢栄一が、パリ万博へ出席する慶喜の弟・清水昭武の随員としてフランスへ渡航することになった。当時の幕府の規則で、妻の弟・平九郎を渋沢家の見立養子にしていた。

帰国した栄一は、養子の渋沢平九郎が、飯能戦争で死んだとわかった。悲しみ、徹底して調べさせた。それらも起因しているのだろう、現代でも渋沢平九郎の研究者が多い。

剣の達人だった平九郎の死は悲劇として演劇、歌舞伎にもなっている。

取材してみると、広島側の資料と、埼玉側の資料は微妙に違っている。

【埼玉側の資料】

渋沢一族が幹部の振武軍(しんぶぐん)は、飯能戦争で半日で新政府軍に破れた。副将の22歳の渋沢平九郎は仲間とはぐれてしまった。

秩父山地の顔振峠(かあぶりとうげ)にきた。茶屋の老婆から熊谷へ抜ける道をおそわった。

「そんな武士の格好だと危ないだ。大勢の官軍が越生村にいるだぞ」

老婆の話をききいれて、九郎は大刀を茶屋に預けたうえで、変装してから越生への道を下っていく。黒山村(三滝で有名)で、新政府軍(神機隊)の斥候3人に遭遇したのだ。

平九郎は神官だとごまかしたが、神機隊の斥候に見破られた。剣の達人の平九郎は、神機隊の2人を斬る。しかし、銃弾を一発を受けてしまった。

3人の官軍は援軍を呼びに立ち去った。この間に、平九郎が石の上で自刀する。

*

慶応4(1868)年戊辰5月23日、武蔵国比企郡安戸村に、宮崎通泰という医者がいた。より信ぴょう性の高い証言をしている。

官軍(広島藩・神機隊)の要請に応じて、入間郡黒山村に出向いた。そこで、軍士3人の創傷を治療した。

「なぜ、こんな大怪我をしたのか」と宮崎が医師として状況を訊いた。

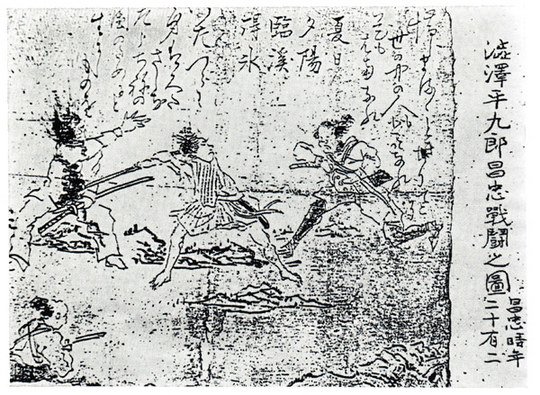

『澁澤平九郎昌忠戦闘之図』

医師の宮崎が、この絵の下に解説文を添え書きしている。

『かれら3人は官軍・神機隊の斥候で、黒山村(黒山3滝の近く)で、徳川の脱走兵士の一人が変装し、下山している男と出会った。

糾問(きゅうもん)すると、飯能から脱走してきた兵士だとわかった。平九郎は佩(おぶ)るところの(携帯する)刀を抜いた。甲の一人を斬り、振り返って乙の一人を傷つける。

(絵はこの瞬間である)。

また、転じて丙の一人を討った。甲は斃(たお)れた。(死んではいない)。乙と丙は逃げ走り去った。脱走の士は路傍の盤石にうずくまる、屠腹(とふく)(切腹)して死んでいた。

その武勇は歎賞すべしといふ。すなわち、その時の状況を図に表し、また、平九郎の懐中にあった、歌および八時を写し、帰り道で、男衾(おふすま)郡畠山の丸橋一之君に逢う。君之を乞いて、家に蔵し、人に示し、これを話して歎賞す』

十数年が経ったあと、榛沢(はんざわ)郡の斉藤喜平にもおしえると、その脱走兵士は地元の尾高平九郎とわかった。

平九郎は渋沢栄一翁の養子だった。徳川幕府に仕えて、一年にして、戊辰の変に遭遇している。彰義隊に入り、閏四月二十八日に紙障に歌を書いていた。

惜しまるる時ちりてこそ世の中の人も人なれ花も花なれ

いたずらに身はくださじなたらちねの国のために生にしものを

夏日夕陽 渓に臨んで氷を得たり

自刃した平九郎の首が、法恩寺門前の立木に晒(さら)された。

宮崎医師の証言とは別に、越生の旧家からも、さらし首の図が見つかっている。それによると、梟首(きょうしゅ)は越生の法恩寺でなく、徳田屋の脇の立木らしい。

*

現代の感覚でみると、「さらし首」は残忍な行為である。平九郎のさらし首にたいする批判の文献は、埼玉県において実に多い。

「恥ずるべき、断じて許せない行為だ」

切腹した副将の屍骸の首を刎(は)ねるとは、言語道断だというものだ。

「名も知らない死を晒すとは、武士道に反する」

晒し首に対する怒りだ。

明治時代に入っても、大久保利通は江藤文平(法務卿・法務大臣)を梟首させている。

第二次世界大戦でも、日本軍は武勲として、敵の大将クラスの首を日本刀で刎(は)ね、公衆の面前に曝(さら)し、敵への警告代わりにしている。

戦争は残忍だし、人間を狂気にする。地元贔屓(ひいき)なのか、ややヒステリックな批判ともいえる。

*

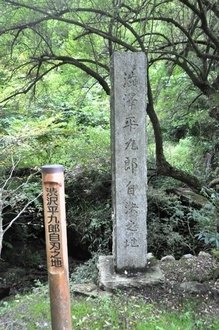

渋沢平九郎の亡骸(胴体)は、黒山村の全昌寺(ぜんしょうじ)、頭部は寺僧が法恩寺の林に埋められていた。『脱走(だっそう)のお勇士(ゆうし)さま』として、村人たちが寄り合い涙をながしたという。

渋沢栄一が、平九郎の遺骨を東京・谷中墓地に移し、上野寛永寺で法要をおこなっている。

*

芸州広島から自ら意思でやってきた神機隊は、上野戦争を含めて関東の戦いで、さしたる成果もなく、自費の軍費をひたすらムダに浪費しただけである。

上野戦争では輪王寺宮を捜しだせず、忍藩に行っているうちに飯能戦争は終わっていた。甲府に出むけば、敵はひとりもいない。

神機隊の小隊長・藤田次郎の約50人が、陣をはった越生村から斥候たちが、山奥に残党刈りに出ていくと、渋沢平九郎と遭遇する。平九郎は剣の達人だった。隊員が三人が小刀で傷つき、陣から応援部隊が駆けつければ、平九郎はすでに自刃で死んでいた。

神機隊としては、好き好んで殺したわけではない。

渋沢平九郎の「さらし首」の汚名が現代まで、埼玉人たちに怒りで語り継がれているのだ。まさに貧乏くじだろう。

【広島側の資料】

日清戦争の前夜ともいうべきか。明治26年になり、渋沢栄一は大本営があった広島にやってきた。宿泊所したのが、元神機隊員の長沼主悦助が経営する旅館だった。

渋沢栄一(男爵)は、妻の弟で、養子の平九郎と広島藩の軍隊との遭遇から、事実解明をもとめた。それは「回天軍第一起神機隊」の精鋭部隊だとわかった。

広島藩の浅野藩主から任命された正規の藩兵ではなかった。神機隊は義勇同志の結束で、戊辰戦争の参加した稀有の存在だった。

渋沢翁は実質的に総隊長といえる川合三十郎と面談した。

「平九郎の死はどんな状態でしたか」

川合三十郎はこのとき浅野家史「芸藩志」(げいはんし)300人が編纂する責任者だった。

「私・川合三十郎は、神機隊の主力を率いて、飯能戦争には立ち寄らず、甲府城に出むいていました。くわしい事情は、忍城から分遣隊長となった藤田次郎が知っております」

渋沢栄一が藤田次郎と面談した。

「当日の夕方、神機隊の小目付だった長沼主悦助(神官出身)たち6人を斥候に出ました。(埼玉側の資料は3人)。黒山村で貧しい身なりに変装した士(平九郎)と遭遇しました。生け捕るつもりだった。いきなり相手から斬りつけられた。壮烈な勇士だ、と長沼から聞きおよんでいます。この旅館の主は長沼で、最初にでた斥候のひとりで事情をよく知っていますよ」

「それは奇遇です」

この長沼は旅館業、海運業、鉄道事業、電気工事業など各種事業の経営にあたり、広島財界の重鎮だった。

元サッカー選手・日本代表選手、元日本代表監督の長沼健が孫にあたる。

「男は遭遇した際、武士ではござらぬ、神主です、と偽ったのです」

当時の長沼は神官であり、いくつかの尋問で、奴は嘘をついたと見破ったのだ。

見抜かれたと判ったのか、突如として小刀で襲いかかってきた。腕が立つ相手で、神機隊の斥候6人ちゅう3人が傷ついた。長沼もその一人だった。神機隊の無傷の者が銃を放ちながら、皆して負傷者を抱きかかえ、越生の陣までもどってきた。

長沼たち斥候の報告で、藤田次郎も含めた神機隊の大勢が黒山村に駆けつけた。

渓流の脇にある盤石の上で、平九郎はすでに切腹していた。

渓流の脇にある盤石の上で、平九郎はすでに切腹していた。

「その屠腹(とふく)の状態は、落ち着いてあわてず、天晴な技でした」

藤田次郎は渋沢栄一にそう述べている。

この藤田は東京上等裁判所の検事、立憲改進党の結成、衆議院議員二回、山陽鉄道の社長を歴任している。

切腹に使った小刀は、藤田次郎から実質的な総督ともいえる河合三十郎の手にわたった。

「小刀の装飾はみるからに実用的でした。替目釘(かえめくぎ)を使った名刀でした。この武士は尋常でなく位の高い人だろう、と推察しました。

譲り受けた私・川合三十郎が、愛蔵の品として、幾く星霜(せいそう)、つねに磨き、座右においておりました」

河合はその小刀を渋沢栄一に返還した。

「切腹の刀が遠く広島にわたり、川合どのの手で、ていねいに保管されておりました。平九郎はあの世でも、冥利だと喜んでいることでしょう」

渋沢栄一翁(男爵)は、当世、稀(まれ)にみる士だと川合を褒め称えている。

*

私が出版した「広島藩の志士」(二十歳の炎・改題)は、第二次長州戦争前から戊辰戦争までで、明治時代は組み込んでいない。渋沢平九郎の小刀が広島にあるまで、筆を運んでいない。

NHK大河ドラマ「青天を衝け」で、渋沢平九郎が自刃するシーンがある。渋沢平九郎の小刀の行方まで追っていない。

広島藩からどのように返還されたのか。渋沢平九郎ファンにとっては、まさに謎に満ちているようだ。その実態は殆ど知られていなかった。私が取材で得たものを歴史的な事実として、ここに公開した。

【つづく】

写真は一部ネットを利用させていただきました。