3月7日、朝日カルチャー・千葉で講演を行った。タイトルは『「二十歳の炎」で、幕末史観が変わる』だった。

私たちは、正しい幕末~明治の近代史を知っているだろうか。質問を交えて、話を進めていった。

安政の開国で、日本は新しい国家への道を歩みはじめた。そこから明治までの15年は一気に欧米の文化が入ってきた。

天保・天明の飢餓は過剰人口が原因だった。日本の銀産出量は世界の1/3も占めていたから、外貨に不足はない。開国と同時に、輸入食品が入り、大勢の日本人は飢餓から救われた。阿部正弘、井伊直弼の功績は計り知れない。

天保・天明の飢餓は過剰人口が原因だった。日本の銀産出量は世界の1/3も占めていたから、外貨に不足はない。開国と同時に、輸入食品が入り、大勢の日本人は飢餓から救われた。阿部正弘、井伊直弼の功績は計り知れない。

しかし、明治政府が作った日本史では、鎖国から開国に踏み切った阿部、井伊の二人をとかく見下している。

「みなさんは、ペリー提督が来航した1953年の1年後には、英文、オランダ語、日本語で外交文書が取り交わされました。なぜ英語が理解できたと思いますか? 皆さんの英語力と比較してみてください」

講座で、そう質問した。だれも答えられない。英文の日米和親条約はこちらをクリック

ジョン万次郎は、阿部正弘老中首座が江戸に呼び旗本に取り立てたけれど、漁民で身分が低く、同条約の通訳メンバーに入っていません。

「江戸時代の貿易相手はオランダ、朝鮮、中国でした。19世紀初め、ナポレオンがオランダを占領し、オランダ国家がなくなりました。これは歴史的事実。長崎出島のオランダ貿易はどうなりましたか?」

これも答えられない。

「アメリカ船が長崎に来て交易をしていました。だから、米国には浮世絵、下駄、蛇の目傘、諸々の日本の物品が現有しているんですよ。当時、日英辞典もできました」

日本が江戸時代(19世紀初)、アメリカと貿易していたとは教科書で教えない。教えないことは隠すことだ。真実を教わっていないから、誰も答えられない。

阿部老中首座(現・内閣総理大臣)は海外通で、上海、香港の英字新聞を日本語に翻訳させて、つねに読んでいた。

「鎖国の国家ゆえに欧米情報に敏感だったのです。現在の北朝鮮がアメリカ情報に敏感なのと同じ。鎖国とは海外に対して目を閉じることでなく、より敏感になることです」

長崎の通詞(通訳)たちに、イギリス大英帝国、アメリカ独立戦争後の台頭から、オランダ語よりも英語に切り替えさせ、徹底して勉強させた。だから、アメリカの提督がきても、すぐに対応できた。

ペリー提督よりも、7年前、1846年には東インド艦隊の司令官のビッドル提督が浦賀に来航した。このときの阿部正弘は、アメリカ大統領の親書は受け取らず、丁寧にお断りして、生鮮食品、薪、飲料水を目いっぱい与えて、お引き取り願った。

ビッドルとペリーの2人はまったく同格の提督だし、艦隊の規模もほぼ同じ。

阿部老中首座の立場で、ペリー提督来航は、2度目のアメリカ艦隊だ。それも同じ浦賀だった。おどろくわけがない。オランダを介して、やってくる軍艦名までも伝わっているのだから。

阿部は欧米の産業革命を知っていた。ベリーが初来航した、2週間後には長崎奉行から、オランダに軍艦(蒸気船)4隻を発注させた。その一隻が咸臨丸である。この1週間後には、ペリーから受け取ったアメリカ大統領の国書を全藩に公開しているのだ。

薩長土肥の貧乏な下級藩士が、思いもかけず国家の頂点に立ったものだから、江戸幕府の有能な上級職を片っぱしから貶(けな)す。悪質なねつ造も多々ある。

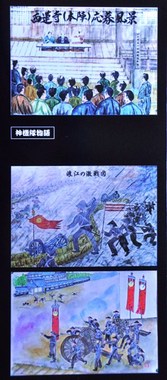

『太平の眠りを覚ます上喜撰たった4杯で夜も眠れず』

幕府のトップがあわてふためていたと、明治政府は偽りをおしえている。こんな狂歌を面白おかしく教科書に載せている。

阿部正弘が正確な欧米情報を持っていなければ、ペリー来航から即刻、2週間後に最新鋭の蒸気船など発注できない。

明治政府がつくった歴史教育は、徳川幕府が19世紀にアメリカと交易していたと教えない、真実からおよそ遠いものだった。

だから、それを受け継いだ現代の学校教育の現場でも、『長崎通詞が複数で日米和親条約の英文を吟味した』という単純な事実すら、教えられないのだ。

【つづく】

写真 : 栗原 量子さん(朝日カルチャー千葉)

第1回は、「取材した人の写真の上手な撮り方」である。

第1回は、「取材した人の写真の上手な撮り方」である。 講座が終ると、アフターである。この講座がはじまったのが5年前で、毎年、恒例になっている。

講座が終ると、アフターである。この講座がはじまったのが5年前で、毎年、恒例になっている。