「成人式」を血で汚させないためにも=私たちは何を考えるべきか

約150年前、日本は平和国家になろうとしていた。大政奉還で、德川家から天皇に政権移譲がスムーズに行われた。

東南アジアの例を見るまでもなく、平和な民衆政権が成立すると、とかく軍部がクーデターを起こす。武力で、政権を奪う。それは国民の期待を裏切り、不幸な道に進む。

日本の場合は、それが鳥羽伏見の戦いである。最初に発砲したのが、薩摩藩隊兵で、長州藩兵、土佐藩兵、鳥取藩兵などを巻き込んだ。全国規模のクーデターに転じた。それが戊辰戦争である。

ここらの経緯は拙著『二十歳の炎』で、くわしく書き込んでいる。

戊辰戦争では、日本中の多くは20歳前後への若者が戦場に駆り出されていった。幕府軍も、新政府軍も、敵も味方も、主義主張のなどない若者だった。

戊辰戦争では、日本中の多くは20歳前後への若者が戦場に駆り出されていった。幕府軍も、新政府軍も、敵も味方も、主義主張のなどない若者だった。

「戦いに勝てば、苗字帯刀がもらえる」

農兵たちはそこに命をかけた。

戦場で、多くの血を流したのは、薩長の武士ではなく、殆どが若い農兵である。官軍が勝利した。

長州藩兵は会津落城(開城)まで、後続部隊だった。長州人が血みどろになって落した城などない。薩長という言葉にのらないと説明がつかないのだ。

明治新政府が京都から江戸城(東京)に移った。

32万石で実質70余万石の石高に余裕ある長州藩は、「札びらで頬を叩き」という表現があるが、金の力で、政治の中心に座ったのである。つまり、鳥羽伏見の端を発したクーデターの最後の処で、金で要職を買い占めたのである。美味しいところの横取である。

表現が悪いけれど、戦後の政治のなかで、田中角栄が札束でへ、大規模な政治集団をつくりあげた。「列島改造」で、日本を支配した。日中国交を開いた田中角栄のように、平和国家を作ってくれたならば、まだ救われる。

長州閥の軍部は、徴兵制で従軍強制した民に対して、「天皇のために死せよ」、と皇国思想を折り曲げ、日清戦争、日露戦争へと武力侵攻をしていった。それは紛れもない歴史的な事実である。

2015年1月13日は、国民の祝日「成人式の日」だ。

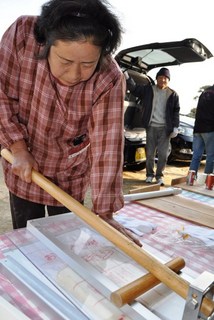

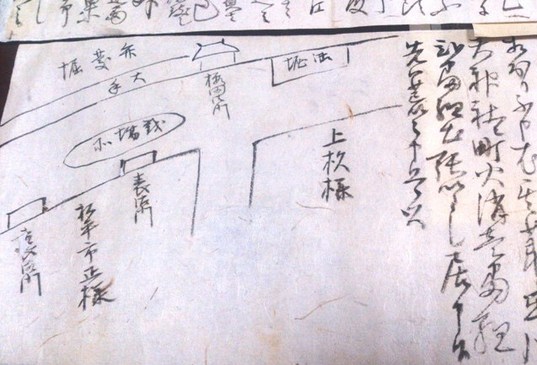

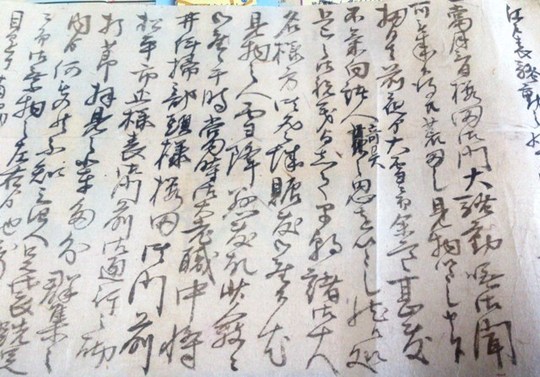

「成人式の日」に、中国新聞に戊辰戦争に出むいた、「神機隊」の従軍記録が紹介された。私も同社の記者の取材に立ち会った。(写真参照)。

20歳前後の若者が戊辰戦争で綴った、生死の戦場記録である。亡くなった若き兵士を悼む。

皇国思想とはなにか。私たち国民が頂点に天皇を拝するものだ。それは純真なものだ。

あえていえば、尊皇と外国排除の「攘夷」とはまったく別物である。国民が1000年以上、崇拝してきた天皇なのだ。天皇制と軍事力結びつけてはいけない。

幕末の水戸藩の徳川斉昭が「尊皇攘夷」を打ち出し、日本に近づく外国船を撃ち払え、と言い出した。開国派の安倍正弘・老中首座は拒否し、開国への道を選択した。

「日本が国際社会と仲良くして、何が悪いのか」

そう主張する阿部正弘が急死すると、斉昭の尊皇攘夷が一人歩きした。それが全国に広がった。長州藩は吉田松陰が水戸から持ち帰った。

『尊王攘夷』

倒幕への求心力に利用したにとどまらなかった。明治政府を支配した薩長土肥は、純粋な天皇制と戦争思想を結びつけたのだ。徴兵制を作り、天皇のために、と太平洋戦争まで、数百万人の若者を血を流させることに利用した。

玉砕、特攻隊、原爆投下など、し烈な太平洋戦争を最後に止めたのは(1945年)、結局のところ、薩長の流れをくむ軍部・軍人でなく、昭和天皇の英断だった。それは国民の血をこれ以上流さない、と民を想う心だ。

TVを見るときには、「尊王攘夷が正義だ」という視点でみないことだ。それは軍事思想の原点だ。私たちが尊敬する天皇、無関係な戦争理念を結びつけた、悪質な軍事思想だという、冷静な目で見ることだ。

こうした適正な歴史評価が、近い将来、小中学生、高校生が教科書で学べる日を期待したい。

「成人式の日」に、中国新聞が掲載した「神機隊が記す戊辰戦争」から、あえて若者たちと戦争と天皇制を考えてみた。