長編歴史小説「阿部正弘」の執筆を終えて。いよいよ近代史革命へ(2)

ある元外交官が、「ペリー提督が来航する、それ以前が重要です。そこを教えないかぎり、幕末史の本質はわかりません」と語っていた。同感である。

私は「阿部正弘の生涯」(仮題)が9月末に刊行されたならば、1845年から1945年『100年間の歴史を学ぼう』運動を提唱し、多くの日本人に呼びかけていく。それ自体が近代史革命である。

この2つの年代に、ぱっと気づくひとはいるだろうか。

1845年2月22日、備後福山藩主の阿部正弘が、満25歳(数え27歳)で老中首座(現内閣総理大臣)になった。

かれはペリー来航で、西洋列強の砲弾外交にも屈せず、情報が力なりで、「戦争無くして開国した」のである。1945年には悲惨な太平洋戦争が広島・長崎の原爆投下で終戦した。

この100年には、「平和で解決しようとした人間」と「戦争で権威を得ようとした人間」、という政治家トップの思想と頭脳の差がでてくる。

『100年間の歴史を学ぼう』運動は、私たち現代人からはさほど遠くなく、祖父、曽祖父の時代であるし、身近に感じてくれるだろう。

多くの家には、いまなお軍人姿の親、親戚筋が写ったアルバムもあるだろうし、仏壇には位牌がある、そんな手が届く時代なのだ。この方々が、なぜ戦死したのか。その理由と回答はこの100年のなかにあるのだ。

ここを学べば、千年間に値するほど、濃密な歴史がこめられている。「民への政治」と「権力の政治」を学ぶほどに、私たちが令和のいまから「将来を考える」シュミレーションになるのである。人間は過去を参考にして、明日からの予測と行動を考えるからだ。

*

水野忠邦が「天保の改革」に失敗した。阿部正弘をそれを引き継いで老中首座になったのが、弘化2(1845)年2月22日である。

アメリカ捕鯨船・マンハッタン号が鳥島(ジョン万次郎がかつて漂着していた)で、11人の阿波国(徳島県・鳴門)の難破船の日本人を発見して救助した。

クーパー船長は捕鯨漁を中止し、かれらを日本にとどけるために、鎖国日本の江戸湾に勇気をもって向かうのだ。さらに、その途中の房総はるか沖合で、これまた銚子の難破帆船11人を救助した。日本人は合計22人である。

クーパー船長は手振り身振りで、「日本幕府に入港許可をとってきてくれ」と、外房の勝浦と白浜の二か所で、日本人を2人ずつ二組を上陸させるのだ。

それぞれ領主がちがっていた。一方は浦賀奉行所へ、もう一方は領主の御3卿・清水家(江戸)に護送された。

奉行と清水家はそれぞれ事情聴取したうえで、組織の頂点となった阿部正弘に処置の「伺い書」を挙げた。それが弘化2年2月22日である。

これだけ『2』という数字が並ぶのは、阿部正弘が奇跡の登場を予感させる。

250年の守旧・幕閣の頭が固い、『遭難民は長崎に送り、そこからオランダ船でいちどインドネシアかマカオに送り、あらためて長崎に連れてきて、尋問する』という従来の国法で処すべし、と主張した。

土岐頼旨(とき よりむね)・浦賀奉行(江戸詰)から、『数え10歳の孤児が乗っています。(銚子船)が正月休暇で釜石に入港すると、寒冷地なのに袷の着物もなく、空腹の孤児がいた。可哀そうなので、船員がマンマンを食べさせた。正月明け出帆する段になっても、孤児が下船しないので、食事を与えて乗せていたら、難破した」と証言しています。

「この孤児をマカオまで行かしめるのは酷です。仁愛の処置を」と、土岐奉行が阿部正弘に伺い書を出したのである。

正弘は人道的な見地から、孤児を救うために、国法を曲げて、アメリカ捕鯨船を浦賀に入港させた。これがアメリカ船の浦賀入港の第一歩となった。

この影響が漸次拡大し、やがてペリー来航へとつながっていくのだ。

阿部は「民のいのち」を大切にする人物だった。相手が、浮浪児・孤児でも、おなじ日本人だ、哀れな子を助けるべし、と裁許した。それでも、「祖法は守るべし」と大反対した大目付を即座に左遷し、正弘は土岐の上申書をたたえて大目付に据えた。

大目付役は代々世襲の色彩が強く、豪華で広い役邸住まいだろう。ひとたび左遷となれば、政治生命は断ち切られて、1-2日で役邸から立ち退きが要求される。それは厳しいものだ。(大名屋敷、旗本屋敷、幕閣の役邸は幕府の貸与が原則である)。

25歳の宰相(さいしょう)が就任から1か月にも経たずして、「鎖国は祖法」の禁を破り、アメリカ船を浦賀に入港させたうえ、大目付役を断罪したのだ。

アヘン戦争後に、英仏米は次のターゲットを日本ときめていた。未曾有(みぞう)の国難の時代に流星のように現れた天才的な若き政治家だけに、決断は大胆で早い。

*

こうした経緯を小説「阿部正弘の生涯」で展開するために、当時の浦賀奉行(浦賀と、江戸詰の双方)、清水家の尋問書を読み込んでみた。海外側の裏付けも探す努力をした。

デンマークの海軍提督が書いた「世界周遊記」が目に止まった。……提督が上海に立ち寄り、中国系英字新聞「チャイニーズ・レポジトリー」を読むと、米国捕鯨船のクーパー船長の談話が乗っていた。

ビレ海軍提督は、その全文をデンマーク国王に送った。その新聞の元は、ホノルルの新聞「ザ・フレンド」から転載されたものであり、同地(ホノルル)の医学博士が、クーパー船長から聞き取って新聞に寄稿したものです、と国王への手紙に記す。

そのうえで、「私も日本に行ってみます」、ビレ海軍提督は追記している。

*

マンハッタン号の船員は、浦賀に滞在中の上陸は許されず、数日間滞在した。水、薪、食料が無料でもらえた。『こんかいの浦賀入港は特例です。ふたたび来ないように』。この英字新聞の記事と、日本側の資料よる、正弘が土岐頼旨に与えた入出港・指示書とまったくおなじである。

むろん、救助された日本人の人数も22人でまちがいなかった。

まさか、デンマーク軍艦のビレ海軍提督が、国王に送った手紙から、アメリカ捕鯨船のマンハッタン号の浦賀入港の客観的な裏付けが得られるとは、思ってもいなかった。

私自身も、おどろいた。

*

補足だが、土岐頼旨が2度目の「伺い書」の原文が現存している。

『マンハッタン号の件は未決でしょうか。大嵐で難破した日本人が生きて母国にたどり着いて、異国船の船内で、上陸を切に願っています。差し出がましいのですが、とくに10歳の子が哀れで、胸が痛みます。釜石の両親にも見棄てられた貧しい孤児ゆえに、幕府があたたかく救ってあげる。それが日本人の仁愛かと存じます』

そうした内容が深くつづられている。目がうるみ、涙ぐんでしまう。

教科書では教えてくれない出来事だ。それゆえに現代文にして、多くの日本人に知ってもらいたいと、私は作中で紹介している。

これが幕末外交史のスタートである。

このマンハッタン号の浦賀入港から、老中首座・阿部正弘と、日本中をゆるがす幕末史がまさしくはじまるのだ。

【関連情報】

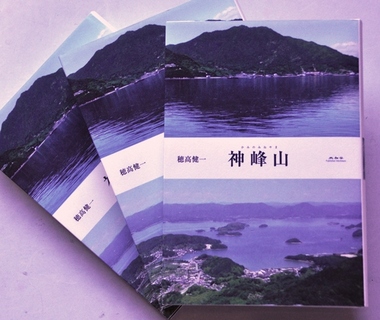

デンマークの海軍提督が使用した当時の海図があった。開聞岳(写真)はヒュルネル岳、佐多岬はチチャゴフ岬となっている。奄美諸島の殆どが現代に通用しない島名である。

これはロシア人(クルーゼンシュテルン)が名づけたものらしい。

外国から見れば、鎖国の日本は外国人を入れさせず、未開の地であった。船乗りたちが勝手に日本の地形に地名をつけて世界共通で共有していたのだ。

(ナガサキ、エドは知られていたらしい)