弘化2(1845)年2月22日、阿部正弘は満25歳で、老中首座になります。江戸時代を通じて最年少です。

吉宗の実孫である松平定信(さだのぶ)すら、28歳でした。

定信は本来ならば、徳川将軍だったのです。だが、徳川宗家(将軍家)に入るまえに、白河藩(福島)に養子に入っていたので、将軍にはなれなかった。しかし、血筋から早ばやと老中首座になった人物です。

阿部正弘は、備後福山藩は10万石の譜代大名ですが、定信よりも、3年も若くして、12代家慶(いえよし)将軍から、老中首座に大抜擢されたのです。いかに有能だったか。かれは正室の子どもでなく、側室の子です。

阿部正弘は、備後福山藩は10万石の譜代大名ですが、定信よりも、3年も若くして、12代家慶(いえよし)将軍から、老中首座に大抜擢されたのです。いかに有能だったか。かれは正室の子どもでなく、側室の子です。

決して、縁故、血筋による抜擢とは言えません。

当時、アジアではアヘン戦争が勃発(ぼっぱつ)し、その後において西欧諸国は日本を狙っている(外患・がいかん)。国内は天明・天保の大飢饉で、わが国は過剰人口で米穀(べいこく)不足から、餓死者の死臭がただよう列島でした(内憂・ないゆう)。

外患内憂の国難の時代に対応できる人材はだれなのか。250年間にわたる德川政権の世襲とか、伝統とか、家柄とかに拘泥(こうでい)した人物を政治のトップをおけば、わが国は悲惨な状況に堕(お)ちいってしまう。

まして、水野忠邦が「天保の改革」に大失敗した後釜です。家慶将軍は阿部正弘を抜擢したのです。

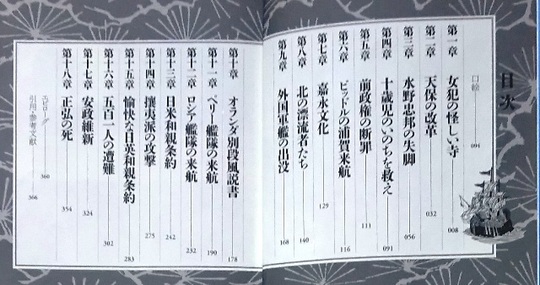

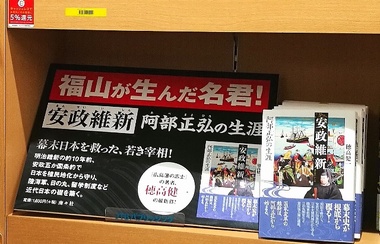

『安政維新』(阿部正弘の生涯)では、なぜ、阿部正弘が抜擢されたのか。その経緯から克明(こくめい)に描いています。

それが第1章「女犯の怪しい寺」です。22歳の寺社奉行の正弘が、大奥女性と僧侶との姦淫(いんらん)な行為の現場を押さえて捕縛(ほばく)する。そして、大胆な決断力を展開しています。将軍も、大奥も、水野忠邦すらも、その後の正弘の裁決には驚いたのです。

「こんな意表をつく、大胆な判断はだれができようぞ」

ここで、正弘のとてつもない政治力が示されます。

正弘は終生、多くの意見にたいする聞く耳をもちますが、最後は己の判断を示す。その多くが、『ひとの意表をつく』ものだったのです。

*

前政権の水野忠邦は、賄賂(わいろ)を積んで、佐賀藩から浜松藩に国替えし、さらに大阪商人から大金を借り入れて、それを踏み倒し、老中へと登りつめてきます。老中首座にたどり着いたのが45歳です。

阿部正弘は25歳です。いくら賄賂を積んでも、現在の内閣総理大臣にはなれるものではない。庶民らには、それがわかったのです。

正弘が清廉潔白で英知の人材だったから、家慶将軍に大抜擢された。阿部正弘が政治のトップに立ったとき、庶民は大喜びで、迎えたのです。

「阿部家には付け届けはするな。決まって、突き返されるから」と水戸藩主の徳川斉昭(なりあき)の記録が現存しています。

当時は盆暮れなどのつけ届けなど、役職を得る当然の風習として定着していました。しかし、福山藩の家臣は、それら金品はすべて突き返しに行ったそうです。

お金には身ぎれいな政治家だった。正弘が享年39歳で死ぬまで、国難の政治のトップにいた最大の理由のひとつでしょう。

つまり、私利私欲のための政治ではない。「無私」で、国難の日本を救うために、わが国が植民地にならないために、全知全能で走りつづけた、とだれもがわかっていた。だから、他には老中首座になり手がなかったのです。

政治家として生命をかける。現代でもよく使われることばですが、それを現実に行ったのは阿部正弘であり、まさに稀有(けう)な存在でしょう。

*

正弘は思想弾圧もせず、庶民のための政治を心がけていました。奢侈禁止令(しゃしきんしれい・派手な生活を禁じる)などの法令は出さず、諸民に自由を謳歌(おうか)させています。

私は作品のなかで、それを「嘉永文化(かえい・ぶんか)」と表現しました。

「日舞・さつき会」

江戸時代のなかで、元禄(げんろく)文化よりも、もっと華やかな庶民文化が生まれており、その伝統が現在にも生きています。

ところが、明治政権は阿部正弘政権の亜流であり、ことさら阿部正弘の政治評価を貶(けな)すことで、自分たちを高くみせています。だから、明治政府は歴史書、教科書に「嘉永文化」をのせていません。

明治からの軍国主義は、『勝つまで欲しがりません』という政策です。江戸時代の享保(きょうほう)の改革、寛政(かんせい)の改革、天保(てんぽう)の改革は、三大改革として賛美しています。

この改革の実態は「庶民いじめ」なのです。庶民に生活苦、がまんを強いた苛政(かせい・悪策)です。それをなぜ美化するのか、わかりますか。

明治軍事政権は、『ぜいたくは敵』として、国民にがまんに我慢を強いています。がまんで消費を冷やせば、景気が後退します。国民を黙らせる必要がある。いちばん効果的なのは、歴史を利用することです。

明治・大正・昭和の終戦まで、軍事政権はことさら教科書のなかで、「江戸時代の三大改革」と美化し、国民の目を欺いて、軍国主義に利用したのです。

つまり、なにごとも、お上の政策のために我慢せよ、という趣旨です。

『不景気になれば、日本は海外戦争をしかけて、軍事景気で活気を取りもどす」

これも戦争へのおおきな施策でした。日清戦争・日露戦争・シベリア出兵・第一次世界大戦・満州事変・日中戦争・太平洋戦争と、これを10年に一度やりつづけたのです。

くりかえしますが、歴史は政治に利用されやすいのです。

昭和、平成、令和となり、戦争を否定した今、庶民の視線から歴史を見直す必要が出てきました。それには、教科書の「江戸三大改革」は苛政(かせい)だった、庶民が困窮(こんきゅう)の極(きわ)みに陥ったと、真実をおしえる時期がきています。

少なくとも、庶民の目線からみれば、改革でなく、改悪です。

*

私は歴史小説を政治家たちの歴史年表で書くのではなく、庶民の目線もふまえる必要がある、と考えています。

「安政維新」(阿部正弘の生涯)のなかで、第7章「嘉永文化」という章立てをしています。

阿部は人材抜擢の天才です。それら有能な人材が外国文献から、西欧の資本主義の研究を行っています。

イギリスなどは産業革命のあと、自由主義が国家の繁栄(はんえい)をきづいている。自由が国家繁栄の基である、という施策が、阿部正弘政権にはわかっていました。

正弘は江戸町奉行の遠山景元(遠山の金さん)に、「庶民が生きがいを感じる施政をせよ」と指図します。新たな法律で、庶民生活を縛(しばら)ない、自由主義で行く、という方針でのぞんでいます。

正弘は江戸町奉行の遠山景元(遠山の金さん)に、「庶民が生きがいを感じる施政をせよ」と指図します。新たな法律で、庶民生活を縛(しばら)ない、自由主義で行く、という方針でのぞんでいます。

庶民からすれば、過酷(かこく)な取り調べの根幹となっていた「奢侈禁止令」の運用を緩和させたのです。

水野政権時代「天保の改革」は、座敷の芸者など全面禁止でした。水商売の類の女性は女狩りで、集められて、競売で浅草・吉原に売られて売春婦の身になっていました。

「江戸三大改革」と称したものは、いずれも雨後の竹の子のごとく厳しい法令をだし、庶民をいじめています。

阿部正弘は、「水野忠邦が作った法律で充分だ」と言い、はあえて新規な法令をほとんど出していません。

庶民は敏感です。阿部人気、「遠山の金さん」人気から、元禄時代を上回る、民衆文化が一気にはじけたのです。

金銀製の女の飾り物はご禁制(きんせい)でなくなります。水野時代にはわずか数件だった芸人小屋が、嘉永時代には700軒も開業する。

草紙、春画、浮世絵、かわら版も巷(ちまた)にあふれる。江戸庶民が好む、すし屋、そば屋、てんぷら屋なども大繁盛です。

三味線や太鼓は繁華街からながれる。人々が生気を取りもどしたのです。

それが現代の「遠山金さん」人気に通じています。

阿部政権になってあまりにも、取り締まりを緩めすぎたので、目に余ったのでしょう。幕閣から苦情が出ます。正弘はきっと渋々でしょう。

嘉永元年に、お触書をひとつ出しました。『親族のため、あるいは生活に困窮する、よんどころな場合以外は、売女にまぎらわしき、猥(みだ)らな所業は決してしてはならぬ』というお達しです。

まさに、故意にザル法をつくったとしか思えません。「わたし、家族のために働いているのよ」といえば、街中の座敷、料理屋に出入りできる芸者稼業になれるのですから。

消費があらたな消費を生む。景気が良くなる。嘉永は庶民文化としての園芸が花開いた時代です。浮世絵に梅や松の盆栽が多く描かれています。

消費があらたな消費を生む。景気が良くなる。嘉永は庶民文化としての園芸が花開いた時代です。浮世絵に梅や松の盆栽が多く描かれています。

さらに、朝顔が大流行になりました。まさに、嘉永文化は庶民の心に、花を愛でる余裕が生まれたのです。長屋住まいの庶民らは、物価は高いがそれなりに生活を享受(きょうじゅ)できて楽しんでいたのです。

阿部正弘は、福山藩主の側室(妾)の子どもです。母親の高野具美子(くみこ)は、剃髪(ていはつ)して江戸下町の石原町(現・江東区)の、福山藩下屋敷の庵に、ひとり住んでいました。

正弘は老中屋敷(現・大手町)から、月に1、2度は母のもとに通いつづけています。途中で浅草の「桜もち」(現在も有名)を買いもとめ、実母にとどけていました。正弘は江戸下町に出むき、庶民の生活を見聞する機会が多かったのです。つまり、庶民から政治を見つめる環境が正弘にあったのです。

そこが明治以降の下級武士・足軽から成り上がった、偉そうぶった軍人政治家たちとはちがう点です。

私たちはそろそろ薩長史観から脱皮し、徳川長期政権の良さをも取り入れる時代になってきました。阿部正弘は嘉永文化を育てた。庶民よりの政治をすれば、庶民は人生が楽しめるし、文化が熟してくるのです。

「遠山の金さん」はいまなお、庶民の味方だったと、明治以降の軍国時代にすら消えずに語り継がれてきました。

それは嘉永文化の象徴でした。

この6章は岡っ引き、下っ引きを主人公に、楽しく読めるようにしています。

【関連情報】

「穂高健一ワールド」における、『『安政維新』(阿部正弘の生涯)①~⑤まで続きます。引用は開放いたします。⑤も近日中に掲載します。

このシリーズは著作権に関係なく、ご自由にお使いください。全文の引用もOKです。