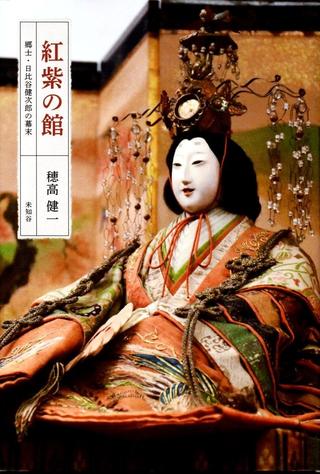

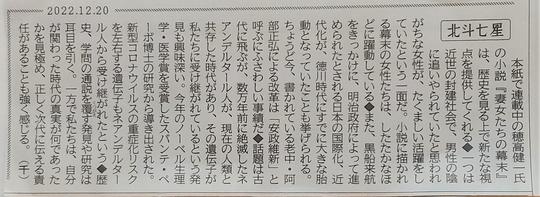

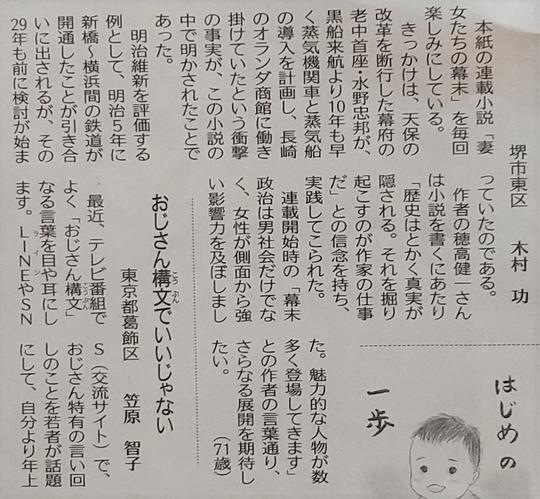

新聞連載小説「妻女たちの幕末」、一年間の完結。文化部長より、「成功でした」とコメント

新聞連載小説「妻女たちの幕末」が昨年8月1日に、作家・宮部みゆきさんから引き継いで連載を開始しました。この7月31日で完結しました。日曜日をのぞく毎日で合計298回でした。

かえりみれば、コロナ禍のなかで歴史講演などが止まり、その分の約2年間は「妻女たちの幕末」の関連資料の読み込みに集中できました。むろん、京都や新宮や都内の各所に必要不可欠な取材には出むいています。

幕末史と言えば、明治政府の薩長閥の政治家に迎合した御用学者たちが、事実を歪曲し、ねつ造した。「薩長史観」で腕力・武力に勝れたものが勇者だとした。明治から、それを教育で使った。義務教育から軍国少年がつくられた。かれらは兵学校・士官学校を目指し、やがて首相や海軍・陸軍大臣になった。当然ながら、軍人が政治に関与する軍事国家になった。

幕末史と言えば、明治政府の薩長閥の政治家に迎合した御用学者たちが、事実を歪曲し、ねつ造した。「薩長史観」で腕力・武力に勝れたものが勇者だとした。明治から、それを教育で使った。義務教育から軍国少年がつくられた。かれらは兵学校・士官学校を目指し、やがて首相や海軍・陸軍大臣になった。当然ながら、軍人が政治に関与する軍事国家になった。

明治・大正から太平洋戦争終結まで、政治家も、軍人も、国民も、「薩長史観」の英雄崇拝の歴史を信じたことで、国民一致の戦争に突入した。

現在も少なからず、薩長史観が信じ込まれています。私たちはいかにねつ造の歴史から抜け出せるか。これが連載小説の目的でした。

*

そこで私は、外国関連の文献・当時の古新聞など可能なかぎり追いもとめました。通説の英雄史観にある事象から「人間って、独りで、こんなことはできないな」という私の純文学の頭脳で、まず疑問を抽出し、外国から傍証(ぼうしょう)する作業に費やしたのです。

AI時代です。関連文献や新聞が見つかれば、即座に日本語に変換できる。ありがたかったです。これは過去の著名な歴史学者・歴史小説家(海音寺潮五郎氏、吉川英治氏、司馬遼太郎氏など)にはできなかったことです。

「妻女たちの幕末」の冒頭において、、

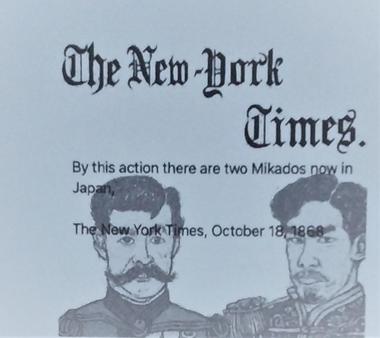

『江戸城が無血開城した。それなのに、なぜ上野戦争(彰義隊&新政府軍)が起きたのか。その答えは海外にもとめることができる』

と記しています。

これこそ、まさにIT時代が幕末史の通説を変える典型的な傍証でした。......明治政府がひた隠しにしたもの、日本に二人の帝(天皇)が誕生したという記事であった。瞬間的にしろ、南北朝時代の到来である。当時のニューヨークタイムスの記事で、それを知ることができたのです。(イラスト:中川有子さん)

なぜ、現在でも教えたくないのか、私たち国民が考えることです。

☆

私は国内関係は極力一次史料にまで手を伸ばし、丹念に読み込みました。すると、徳川将軍家の史料に軍配が挙がるのです。

幕府の昌平黌(しょうへいこう)出身や教授らなど超エリートたちが外国奉行になった。来航する外国人よりも、ディベート力(論理と頭の回転の速さ)ははるかに勝っていた。どの条約も日本側の希望がほぼ通っている。安政の通商五カ国条約など、それぞれ五か国とも言語がちがう条約締結を3カ月でやってしまう。

現代の外務省や各省庁など、徳川政権の頭脳と交渉力は足元にも及ばない。

一例として、フランスは主要輸出品目・ワインに35%も輸入関税をかけられた。中国・インドはわずか5%なのに。日本には屈辱の不平等条約をむすばされてしまった。と、現代のフランスは、当時の歴史をそう捉えている。(シラク仏大統領)。

*

掲載してくださった新聞社の社会部長から、7月末日に、「特に後半は、新たな幕末史観を興味深く読めたといった感想も多く聞かれ、小説の狙いは成功だったと感じます」とコメントが寄せられた。新聞社はおおむね辛口ですから、「成功」という言葉は、このさき幕末史が大きく転換する契機になるかな、と思います。

*

「穂高健一ワールド」は、その新聞小説が後半に入り初めころから、意識して停止しました。

なぜならば、複数の方が、私のアーカイブを使い(パクリ)で、書籍出版されています。平気でパクる心無い歴史家に、「妻女たちの幕末」の新しい歴史観がかれらの自説を付加し汚されないためのものでした。

たとえば、老中・若年寄が7-8人では、幕府による諸藩の統率「武家諸法度」および順守など、少人数の幕閣で力を発揮できるはずがない。登城した勤務時間は約5時間くらいで、なおかつ老中の月番担当制だ。となると、だれが行ったのか。

一例として御三家・御三卿・300藩の大名家のすべて婚姻は幕府の許可がいる。旗本・御家人の婚姻もある。さらに、大名家が朝廷から冠位をもらう幕府側の申請手続きもあるし、多々、輻輳(ふくそう)している。

これらの処理は老中(男の政事)に持ち込まれても、対応できるはずがない。それならば、だれがやるのか。大勢の女性が処す集団的組織が向いている。それが千数百人を抱えた大奥(奥の政事)の機能だった。論理的にも、そこには矛盾なかった。当初は推量から入り、(刑事が見込み捜査をする手法)、多面的に傍証(証拠)をあつめて構築しました。

裏付けが次々にとれました。幕府内人事や大名昇格権(官位)の窓口・対応など、歴代将軍が大奥に付与してきた。だから、大奥には老中を左遷させるほどの実権があった。

ついては、心無い作家たちに、新吉原か、大奥か、将軍ハーレムのごとき通説の作り話で歴史が汚されたくない、と「穂高健一ワールド」を半年間ほど休止いたしました。

*

なお、「妻女たちの幕末」は南々社から、10月か11月には単行本で出版する予定で作業に入っています。「安政維新・阿部正弘の生涯」とおなじ出版社です。

連載の7月末の「エピローグ」で、最後の数行のなかで、

『あらためて徳川幕府が二百六十余年も政権を維持できた背景を問う。表の政事(男)、奥の政事(女)の両立が寄与した寄与した側面がある』

と記しています。

上臈御年寄・姉小路の女の視点「妻女たちの幕末」、阿部正弘の男の視点「安政維新・阿部正弘の生涯」と二つを併用して読むと、いっそう克明に幕末がとらえられるからです。

「了」

、

、