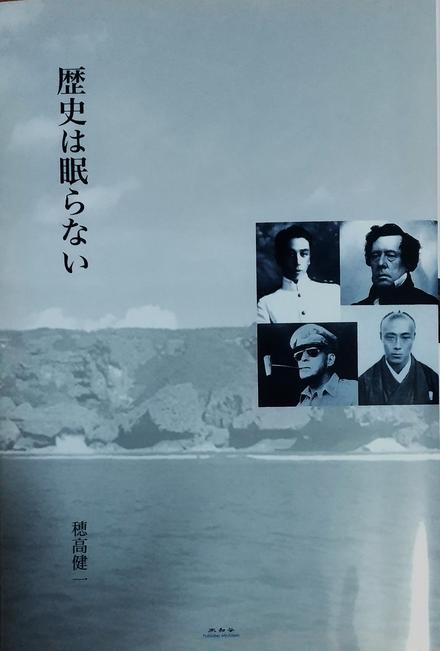

穂高健一著「歴史は眠らない」立ち読み ② ペリー提督の来航で大騒ぎ、それはウソでしょ

②の立ち読みは穂高健一著「歴史は眠らない」の「九十二年の空白」のシーンのひとつです。

『まえがき』

ペリー来航は、大騒ぎだった。この通説ははたして本当だろうか。まず40キロの距離はどのくらい離れているか。皆さんの住まいから気にとめてください。次に、ペリー提督よりも7年前の1846年に来航したアメリカインド艦隊のジェームス・ビッドル提督はご存じですか。この時はとてつもなく大騒ぎです。

ペリー提督の初来航は実に静かです。明治に入ると、歴史学者が7年前のビッドル来航の大騒ぎとすり替えたのです。『太平の眠気(ねむけ)をさます上喜撰(じょうきせん)たった四杯(しはい)で夜も眠られず』これは明治十年につくられた狂歌(ペリーよりも25年後の創作だった)と判明されて、現代の教科書から削除されています。

明治時代から為政者は教科書に載せて、なんと150間後の現在までも、事実無根の狂歌をまるで真実のように教え込んできたのです。

登場人物の院大生(浅間輝・ひかる)は元建築技師で、大きな設計ミスから転職し、緻密な理数系でなく、大学院の史学科に入った。妻と離婚し、歴史のねつ造は戦争につながる、という信念をもつに至った。それを生徒たちに教えたいと教職課程をとり、教育実習で教壇に立っている情景です。

この場面では、東京からきた音大四年生の実習生・白根愛紗美(あさみ)が、教室の後ろで、その指導ぶりを眺めているばめんです。

☆『作品・本文より抜粋』

「アメリカはペリーが浦賀に来航するわずか七十年まえまで、イギリスやフランスの植民地だった。独立戦争に勝って合衆国となった。そんな新興国だ。さて、いよいよペリー来航の話しになるが、黒板に書いた和親とはどういう意味かな。女子にも答えてもらおう。佐藤さん」

――和は、和をもって尊し、とおもいます。親とは、親しく仲良くするです。

「正解だ。つまり、日米平和条約という意味だ」

かれは黒板を指し、ちらっと白根先生の顔をみた。しっかり聞いている態度だ。

「石川君。なんで黒船というんだろう。みんなに教えてあげて」

――それは、えっと、ペリーが乗ってきた船が真っ黒だったから、だと思います。

「それは正解といえるのかな。半分だな」

室町時代から、南蛮船は真っ黒だった。木造船は海水で腐るし、カキがつくから、防ぐために真っ黒なコールタールを塗っていた。だから、徳川家光が鎖国するまで、南蛮渡来の船はみな黒船とよばれていた。

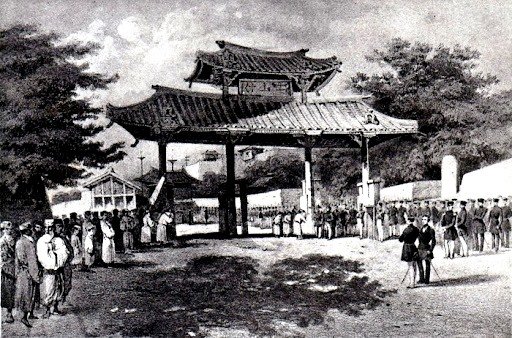

ペリー提督来航は1853年であるが、それより7年前の1846年に米国のジェームス・ビッドル提督が軍艦二隻で浦賀に来航している。ビッドル提督はアメリカ大統領の国書を持参してきた。当時の老中首座の阿部正弘は国書を受理をしなかった。

ビッドル提督は初めて江戸湾に外国軍艦がきたといい、江戸湾警備の川越藩などの藩船や、駆りだされた漁船が数百隻も軍艦をとりかこんだ。約十日間は観光客があつまり大騒ぎだった。

「ペリーの黒船がきて日本中が大騒ぎした、という。これはウソだ。

ペリー来航のとき庶民は騒いでいない。数年前にコロナ騒ぎがあったよね。パンデミックということばをおぼえているかな。天然痘が大流行の年で、パンデミックで街に人は出ていなかった。将軍も病死だ。ただ、病名は不明だがな。大奥のお女中は何人も死んでいる。

ペリーの黒船は四隻のうち二隻は帆船で、めずらしくもなんともない。二隻は蒸気船で後ろにすすめる。わずか地元民が珍しがっただけだ。江戸日本橋から浦賀沖まで、直線でははるか遠き四十キロもある。黒船の煙は肉眼で見えない。御手洗と広島・宇品はおなじ四十キロの距離だ。見えるかい」

――見えるわけがないよ。山に登ってみても、米粒かな。

「コロナで外出禁止のときに、君たちは御手洗から伝馬船で広島・宇品港まで見物に行くかい」

――そんなことしないよ。一度見ているんだよね。ビットル来航で。

「ペリーの初来航はわずか九日間で消えてしまった。ビットル来航の大騒ぎと、歴史はすり替えられているんだよ」

――なぜ、太平洋から来なかったんですか。

「当時は蒸気船で、石炭を焚いて船を走らせていた。太平洋に石炭基地がない。だから、アフリカ、アジアの港で石炭を補充しながらきた。ペリー提督は学術調査が主目的だから、アフリカ・アジアの港に半月、一か月と立ち寄りながら、動植物の採取とか、農耕とか、家屋とか、いろいろ記録をとっていた。吉澤君、質問がありそうだな」

――白人は珍しかった、とおもいます。だから、大騒ぎになったとおもいます。

「そうかな。幕府は、長崎出島のオランダ商館の商館長(カピタン)に、毎年、海外情報をもって江戸に来ることを義務づけていた。松平定信のときから、四年に一度になった。三年は長崎奉行所での聞き取りになった。江戸には合計百六十六回やってきた」

江戸庶民も宿泊所に行けば、窓から顔を出す。白人とは言わず、紅毛人(こうもうじん)だよ。だから、さして珍しくなかった。

「みんなは豊町中学の生徒だから、『カピタン江戸参府』はよく覚えておいたほうがいいな。なぜかな。白根先生に答えてもらうか」

――有名な医師のシーボルトが御手洗に来て、病人を診察しています。その記録が残っています。むかし下関から大坂までを御手洗航路とよんでいました。大坂にも御手洗にもおなじ住吉神社がありますから、それを裏付けています。カピタン江戸参府の百六十六回のうち、たぶん百回は御手洗に入港していたようです。

「音楽の先生をやめて、社会科の先生になってもらうか」

大笑いになった。拳で机をたたいて笑うものもいる。

「どこまで話したのかな。忘れてしまった」

またしても、大笑いになった。

【関連情報】

アマゾン 穂高健一著「歴史は眠らない」は左クリックしてください。