羽田から深夜飛び立ってロンドン空港を経由で、ドイツのベルリンに入る予定だ。ロンドン・ヒースロー空港に着陸前、私は隣席の日本人男性(イギリス在住)とちょっとした縁から10分ほど語り合っていた。理知的な学者風で、国際的な視野を持っていた。

「着陸しましたが、当局の指示でしばらくお待ちください」とアナウンスがあった。

それから10分間ほど、私たちはそれも耳に入らない感じで親しく国際問題や歴史を語り合っていた。突如として、武装した複数のロンドン警察が目の前のカーテンを開いて突入してきて、隣席のかれを連行して立ち去った。

思想犯の手配書が回っていたのかな。話の内容からして、そんな感じの方だった。

いきなりの出来事だ。独り旅の先々でこのさき何が起きるのかな、と構えた。

ドイツ・ベルリンの空港に降り立ったのが、ことし(2023)11月1日である。

それは新聞連載「妻女たちの幕末」が一年間で完結し、単行本になった発刊の日である。著者の私が、発刊日に日本を離れるなど、出版社にも読者にも、申し訳ない気持ちがあった。

写真=ベルリン中央駅の朝の風景

写真=ベルリン中央駅の朝の風景

ドイツ取材旅行の目的は、明治10年に日本で初めて発刊された「和独対訳辞林」の小説化である。ドイツ語は一文字も理解できないし、話せない。

旅立つ前には「通訳は雇うの?}と多くの人に聞かれたが、通訳はいらない。どうせドイツの150年前の歴史など正確に理解できておらず、あいまいな通訳でごまかすだろうし、それではかえって困るからである。

ブランデンブルク門(ベルリン)

ブランデンブルク門(ベルリン)

戊辰戦争のあと明治新政府が樹立された。

明治4年に廃藩置県が終ると、明治政府はすぐさま岩倉使節団として総勢107人を欧米十二か国に派遣した。このころ、プロイセンが普墺戦争(ふおうせんそう)・普仏戦争で勝利し、1871年にはドイツ統一を実現し、ビスマルク政権が樹立された。

岩倉使節団の一行は、日本・戊辰戦争と独逸・普墺戦争という似た歴史をもった宰相・ビスマルクに面談した。

ビスマルクの考え方や思想に感銘した明治政府の高官らは、やがてドイツ帝国に傾倒していく。と同時に、多くの留学生がドイツ各地の大学などに派遣された。かれらは帰国後に医学の発展につくすのだが、初期の段階では語学をいかにクリアーするか、という課題があった。

徳川幕府の時代から、ドイツ語を日本語に翻訳する独和辞典は存在していた。しかし、日本語をドイツ語にする辞典がなかった。

ドイツに傾倒していく日本において、明治10年には民間人の手で「和独対訳辞林」が出版された。それは東京足立の豪農・日比谷健次郎・加藤翠渓が全額出資し、完成させたものだ。明治初期の「文明開化」のスローガンを掲げた政府指導の官製でなく、和独事典が民間人の手によるものだけに、私はそこに歴史的な興味をおぼえた。

普墺戦争の大勝利の模様を描いた銅版レリーフ

普墺戦争の大勝利の模様を描いた銅版レリーフ

歴史小説は史料が命だ。より事実に近いところで書く。先輩の文豪たちも、その精神で臨んでいる。

「和独対訳辞林」の執筆を手がけた。出版社も内諾を得ていた。ところが、あまりにも資料がなさすぎた。編集者は三人の日本人であるが、いつドイツ語を学んだ人物なのか、そもそも、いったい誰なのか、その素性はまったくわからない。調べても、やみくもに月日が経っていく。

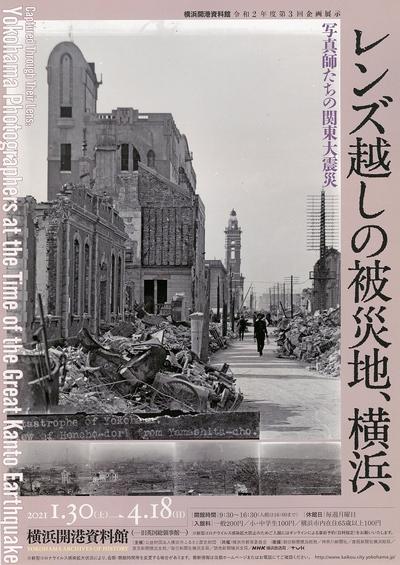

日比谷印刷所は東京・神田に存在していた。だが、関東大震災、東京大空襲で史料はすべて焼失していた。手掛かりとなる史料は稀有だった。

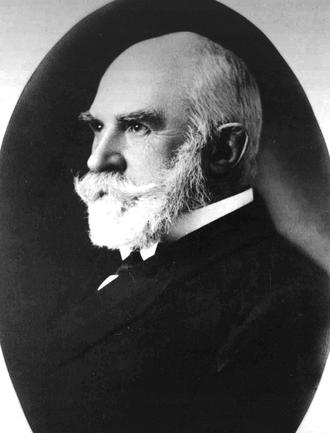

同辞典の校閲はお雇い外国人でドイツ人のルドルフ・レーマンである。京都薬科大学の創設者の一人である。

同辞典の校閲はお雇い外国人でドイツ人のルドルフ・レーマンである。京都薬科大学の創設者の一人である。

やがて、私は「妻女たちの幕末」の連載準備に入り、「和独対訳辞林」の執筆を棚上げにした。新聞連載中に棚上げしていた間、私は日本側からだけで「和独対訳辞林」を描くのは限界がある、と考えはじめていた。明治初期の文明開化にはお雇い外国人もおおきく寄与したはずである。

外国から日本を見る。日独の全体像を捉えてみようか、と私は胸のうちで思っていた。

それというのも、「妻女たちの幕末」の連載中に、私は黒船騒動の通説は日本側の視点で書かれている。日本側は殖民地の恐怖を強調し、ペリー提督の黒船を砲艦外交で幕府はおびえて開国したという。それが明治時代の学者が書いた幕末史である。

アメリカのペリー提督の立場から、日本開国を捉える必要あるのではないか。ある種の直観である。

現在はAI時代だから、海外資料も瞬時に自動翻訳ができる。

ペリー提督の日本遠征がらみの数多くの資料を読み込むと、十九世紀の捉え方・認識が日本側と米側はおおきく違っていた。

新興国アメリカ側は、「十九世紀は科学進歩による学術競争時代」だととらえていた。世界的な新発見ブームのなかで、アメリカが国威高揚のために、科学進歩に寄与できることは何か、とペリーは考えた。

鎖国日本で、オランダが唯一、博物学、動植物学の日本独占をつづけている。アメリカはフロンティア精神で、日本に出向いてオランダの貿易・学術独占を打破し、世界じゅうに学術開放することだった。

戦勝記念塔(せんしょうきねんとう)285段の螺旋階段を登った展望台の夜景

戦勝記念塔(せんしょうきねんとう)285段の螺旋階段を登った展望台の夜景

歴史小説は、外国側からの視点も入れなければ、真実に近いものは書けないと悟った。「和独対訳辞林」においても、「妻女たちの幕末」のように、海外のお雇いドイツ人の視点も取り入れて執筆しようと心のなかで決めた。

私たちは学校教育で幕末~明治のお雇い外国人についてさして学んでいない。

かれらがいったい誰に依頼されて日本にきたのか。当時の日本は攘夷という人斬りが横行する。命を失いかねないリスクがあった。どんな業績を残したのか、という貢献度を知る必要があったからである。

ベルリン自由大学の構内

ベルリン自由大学の構内

ドイツ行きの決意を固めた私は、まず在日ドイツの関連機関や日本の大学などから、ドイツで日本語ができるドイツ人のアポイントを取り始めた。思いのほか難航した。

イスラエル・ガザの紛争が勃発した。この問題は第二次世界大戦のナチスドイツのホロコーストに端緒がある。ヒットラー政権は負の財産として、このところクローズアップされている。ここに問題があった。

明治初期の日独の関係はビスマルクは避けて通れない。ビスマルクの思想はやがてヒットラーに結びつく。すくなからず日独の歴史において明治から1945年の敗戦経験まで、類似的な道を歩んでいる。そこから逃れられない。

私がメールや電話で直接、取材目的を説明しても、明治初期に限定しても、出発直前でアポイントキャンセルが多かった。当初から杞憂していたことだが、イスラエル・ガザの紛争がおもいのほかドイツの方々の心の暗さになっている、と思った。

それでも、応じてくれる学者がいた。救いだった。

ベルリン自由大学の日本学科の教授、旧東ベルリンにある伝統あるフルポンヌ大学にある森鴎外記念館の学者、デュッセルドルフ大学の日本研究所の博士、ベルリン日独センターの文化部長などに面談した。

明治初期に関係するドイツ側情報について取材した。作品を執筆するうえで、ずいぶん貴重な取材になった。

☆

次なるは、ベルリンから長距離列車で、ルドルフ・レーマンの出生地・オルデンブルクに向かった。東京・京都くらいだ。私は車中で、取材ノートを整理していると、最初の乗換駅を見過ごしてしまった。

東京からたとえれば、熱海で乗り換える距離なのに名古屋まで行ってしまった感じだ。そのまま引き返してもよいが、検札が来たら、ドイツ語は話せないし、厄介だ。そう思うと高速鉄道の次の駅・名古屋で下車し、そこで熱海までチケットを買いなおし、引き返してきた。熱海では京都までの指定券が無効だから、自由席として有効にしてもらう。

唯一、頼りになるのは私自身の度胸である。若い時から登山で鍛えた、危機には沈着になれ、という信条だ。エッセイのネタになると思えば、失敗も楽しからずや。

目的地のオルデンブルクに着いたのが、予定よりも遅くて夕方3時半ころになった。そのうえ、土曜日が公営図書館は休館だった。「えっ、日本に図書館が土日が休館なんて、考えられない」。まさに予想外のことだった。私はドイツ語がまったくわからない。一文字も読ない。どうするべきか。臨機応変で自分を試す機会だ、と自分に語りかける。

建物はレーマンの生家・オルデンブルクのピーター通り

建物はレーマンの生家・オルデンブルクのピーター通り

私はタクシー運転手の溜り場に足を運んだ。大半がタバコを喫っている。かれらと交渉をはじめた。

150年前のルドルフ・レーマンは、とりまく7~8人の運転手たちは誰も知らなかった。そこで私はドイツ語の資料ファイルを出し、スマホの翻訳機能をつかい、レーマンの誕生した生家、学校、教会を訪ねて写真撮りに協力してくれる運転手をもとめた。

すると、駅前タクシーの序列で五番目くらいに位置する四十代の運転手がファイルをのぞき込んで興味を示してくれた。「お前、引き受けろよ」と仲間が譲り合っていた。交渉が成立し、私を案内してくれることになった。車中では町の特徴も聞いた。

レーマンは若いころオランダ・アムステルダムの造船所で働いている。そのご、カールスルーエ工科大学の土木工学科に遊学する。川海工業と土木工学を専攻していた。卒業後はオランダの機械工場で勤務している。

オランダの快速列車

オランダの快速列車

私はドイツからオランダに入った。江戸時代は蘭語といわれていたオランダ語など、私にはまったくわからない。つたない英語と度胸があれば、世界中どこに行っても、人間と人間は通じ合える。とはいっても難儀は避けられない。ドイツでも、オランダでも、おおきな駅すら制服の駅員がいない。何番線に乗るのだ。行先の文字は読めない。

そのうえ、ほとんどの駅にはトイレがない。日本では信じがたいが、皆無に近いのが現実だ。どうするのだ。水やビールは飲まない。主要駅には有料トイレがあるから、そこまで我慢するのみ。

ところで、アポイントを取っていた著名な学者から、レーマンの勤務地が「咸臨丸(かんりんまる)」の造船所のすぐ近くだと知った。それは驚きである。

咸臨丸とはなにか。ペリー提督が来航した年に、老中首座の阿部正弘が、長崎出島のオランダ商館長を通じて発注した蒸気船である。太平洋横断という業績を成した。日本史のなかでも、輝かしい歴史を飾るものだ。

レーマンは機械・土木技術者であり、造船工学にもくわしい。咸臨丸の船体、蒸気機関の構造など知り尽くしたうえで、日本行きを決断したのだろう。このようにストーリが類推できた。

歴史作家はたとえ海外でも、現地取材を豊富に脚しげくすることだ。古き出来事を訪ねるだけでなく、新たな歴史発見が生まれるのだと、再認識した。

・

【関連情報】

「妻女たちの幕末」(南々社) 2300円+税