【名物おじさん】下町随一の瓢箪づくり、竹細工づくり(上)=東京・葛飾

葛飾区をつらく平和橋通りから、ふいに脇道をみると、3階建て民家の軒下には、瓢箪(ひようたん)がずらり吊り下がる。極小~超特大まで。表面が多彩な色彩画もあれば、金色もあるし、肌が素のままの瓢箪もある。

「葛飾区内で、ここまで瓢箪に凝っているのは、きっとわたし一人でしょう」

「葛飾区内で、ここまで瓢箪に凝っているのは、きっとわたし一人でしょう」

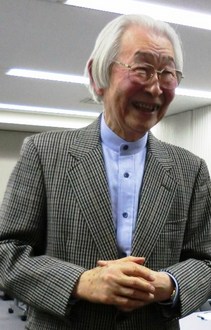

そう話すのは、同区東四ツ木4丁目の村澤義信さん(74)である。地域でも、「ヒョウタンおじさん」で名高いひとだ。

村澤さんは茨城県・内原町(現・水戸市)の出身である。東京に出て農家のハウス栽培の仕事についていた。

15年前から、埼玉県・三郷に30坪の菜園畑を借り、瓢箪作りをはじめている。村澤さんから一連の話を取材させてもらった。

畑には、まず農業用パイプで棚をつくる。(ブドウ棚に似る)。冬場には畑を耕し、肥料を与えておく。タネは春の彼岸に撒(ま)き、秋の彼岸には収穫する。瓢箪の種類(品種)によって、成熟した瓢箪の大きさがちがう、と話す。

7センチ(品種改良品)、15センチ(秀吉・千成)、70-80センチ(通称・大玉)が、村澤家の軒下に吊り下がっている。

『大玉』は高さが約70センチ、腰回りが約1メートルにもなる。その作り方を説明してもらった。

「人間と同じで、さまざまな形があるよ」

1本の蔓(つる)に対して、形のよい瓢箪のみ3ー4個に絞り込む。1-2個だと、栄養分がまわりすぎて、破裂する。(スイカが割れるのに似る)。逆に、数が多いと大玉が小粒になってしまう。

瓢箪の蔓(直径は約5㎝)は太いが、それでも自重15キロが負担となり、落ちてしまう。ひもで吊してやる。葉っぱも大きいから、台風被害が心配になると話す。

瓢箪の蔓(直径は約5㎝)は太いが、それでも自重15キロが負担となり、落ちてしまう。ひもで吊してやる。葉っぱも大きいから、台風被害が心配になると話す。