安曇野に学ぶ「土木技術史」=水を制する者、国を制する

長野県・安曇野(あずみの)は、かつて北アルプス山麓の広大な原野だった。古代から急峻な山が崩れ、その砂礫が厚く堆積した大地である。結果として、上高地から流れてくる梓川の水が、安曇野に入ると、途中で水が消えてしまう。川底から地下に水が消えるのだ。

水が枯渇すれば、田畑の耕作に甚大な影響がでる。農家の近隣、村単位、上流と下流とで水争いが絶えなかった。

村人や松本藩も、なんとか奈良井川の豊富な水量を広域で分け合うことができないだろうか、と考えてきた。それには川を中流で堰(せ)き止め、真横に水路を造り、水を村々で分け与えよう、と計画された。砂礫の原野に川を通す。その治水は簡単ではない。

村人や松本藩も、なんとか奈良井川の豊富な水量を広域で分け合うことができないだろうか、と考えてきた。それには川を中流で堰(せ)き止め、真横に水路を造り、水を村々で分け与えよう、と計画された。砂礫の原野に川を通す。その治水は簡単ではない。

「水を制するものは国を制する」

戦国大名や江戸時代の為政者たちは、叡智(えいち)を集め、治水に膨大な資金をつかってきた。それでも、川は氾濫を起こす。人間は自然を力で制圧できない。

武田信玄の信玄堤など特殊な方法らしい。

江戸時代の後期、1816(文化13)年に、安曇野に十ケ堰(じっかせき)ができた。その調査・測量などには26年間を要している。

総延長は15キロで、等高線に添った、ほぼ水平・真横に流れる川を造ったのだ。勾配は約3000の1。3キロ進んで、わずか1メートル下がるだけだ。

槍ヶ岳が標高3180メートルだから、横倒しにして1メートル下がっているくらい。超精巧な川である。おどろくことに、計画に26年間を要し、工期はわずか3か月である。述べ6万7000人の人手を使ったという。

十ケ堰が完成すると、安曇野は米や作物は豊富になり、藩外に売れるほど10か村が潤った。

現在も十ケ堰は現役だ。実にゆるやかに水が流れる。江戸時代に、どんな風に川が出来上がったのか。人間はどのように水(自然)と戦ってきたのか。それを歴史小説で書くことになった。

十ケ堰の功労者は数多くいるようだ。庄屋の中島輪兵衛がくわしい記録を残している。図書館で見てみた。文系の作家にはとても理解できない。

歴史小説でも、事実にそくした面が必要だ。河川工学とか、土木工学とか、専門知識がないと執筆などできない。ここから勉強することに決めた。

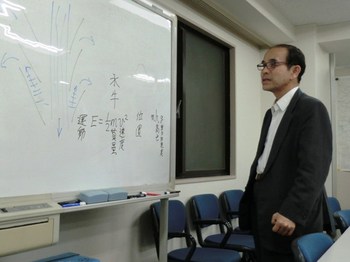

私は知識を得るために、8月14日、長瀬龍彦さん(都市環境エネルギー協会の専務理事)を訪ねた。そして、3時間にわたり「土木技術史」のレクチャーを受けた。ボードに数式を書いて、実例で教えてくれる。

水は真正面から腕ずくで抑えない。水は自然の原理しか動かない。

水は液体だが、零下になれば、氷で個体になる。温度をあげれば、湯気で消えてしまう。水は無音だが、高い処から落とせば音が出る。

「水は奥行きの深いな」。それを実感させられた。