富山の人は、金箔を使い放題の金沢が大嫌い

山岳歴史小説の中で、加賀前田藩の参勤交代を取り扱う。その取材で6月14日、金沢に立ち寄った。

余談だが、金沢駅のコインロッカー不足にはうんざりした。探しあぐねた末に、いずこも空きがゼロだった。駅員による手荷物預かり所の表示があるが、地図がなく、矢印だけである。それも地下だから解りにくい。挙句の果てには、延々と行列である。

「こんなところに立ち寄るのではなかった」

そんな思いだった。

江戸時代の加賀藩は100万石とも、120万石ともいわれる。その城下町の雰囲気は、金沢の町なかに面影を残す。

江戸時代の加賀藩は100万石とも、120万石ともいわれる。その城下町の雰囲気は、金沢の町なかに面影を残す。

江戸幕府はなぜ加賀前田家に約3000人の大名行列を課したのか。豊臣方の巨大な大名だから、德川家に武力で楯突けないように、経済的な疲弊をさせた。

「金がなければ、戦争などできない」

単純明確な論理である。

金沢とは別に、富山藩は10万石、大聖寺藩は8万石がある。これら藩すらも別々に江戸への参勤交代を行ってきた。

大名行列がいかに藩財政の負担になったか。現代で計算してみると、わかり易い。1泊3食を1万円としても、3000万円/1日の経費となる。道中の途中で、川止めなどがあり、3日も行列が進めないとなると、それだけで、9000万円が吹き飛ぶ。まさに無駄な、途轍もない財政圧迫である。

幕府は、金沢から江戸への最短距離となる、德川直轄領の飛騨国を通させていない。加賀藩の参勤交代はおもに北陸道と東海道の2つのコースがあった。幕府が決めるのだから、前田家はすなおに応じるしかない。

北陸は親不知など岩壁沿いの細い道がつづく。風雪に遭えば、3000人が足止めになる。東海道の場合でも、よく知られた大井川の川止めなどに遇うと、これまた無駄な経費だ。

その上、1年は国元、2年は江戸である。江戸屋敷で、生産性のない藩士を生活させるのだから、この経済負担は大きい。質素に1日3000円/1人当たりとしても、1年間32億8500万円である。参勤交代は膨大な出費となった。

金沢の取材目的は参勤交代だから、学芸員を訪ねる必要もない。金沢城の無料ガイドから話を聞いた。

金沢城から一度に3000人が出かける、と考えていた私の認識はちがっていた。

金沢城の河北門から北国街道へと、最初は大名行列の「前触れ」が出立する。そして、殿様の駕籠の本隊が出ていく。藩内の道々で、藩士や郷士が行列に加わってくる。やがて、後触れが追って出ていく。宿場町で支払いなどする役だ。

加賀藩は德川家に従順な姿勢を常に取りつづけた。大名庭園の兼六園も、藩財政を浪費させる見せかけの造園だった。

加賀藩は德川家に従順な姿勢を常に取りつづけた。大名庭園の兼六園も、藩財政を浪費させる見せかけの造園だった。

大名行列と言い、武士は稼がないから、すべて農商の年貢で賄われる。

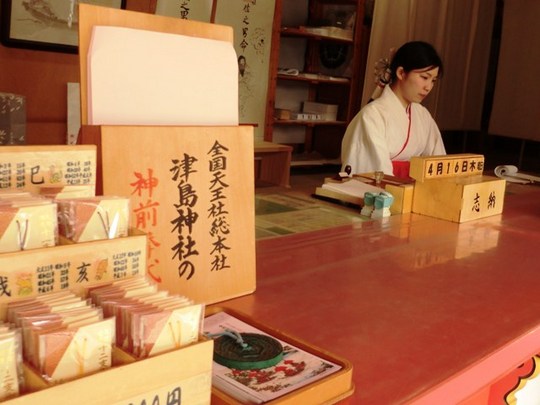

金沢といえば、豪華な金箔細工など贅沢三昧だ。武士も町人も金使いの荒い土地柄だ。

富山の人は金沢を嫌う。理由はかんたんである。富山平野は米が豊富な処であるにもかかわらず、富山藩は10万石(現在の富山市周辺)に押しとどめられた。大部分は金沢藩が支配していた。

「富山の米を奪って、金沢は湯水のごとく金を使っている。貴重な金箔を酒や食べ物に入れて愉しんでいる」

富山人が怒るのはわかる気がする。