幕末史の真実を明らかにする。「近代史革命」と名づけたい

最近は海外で、江戸幕府の政治が注目を浴びてきているという。それを『德川の平和(パックス・トクガワ)』と称しているようだ。

戦国時代という大混乱を経験した後、徳川政権が樹立した。延々と260年間も戦争しなかった、平和を維持できた要因はなにか。政権の仕組み、豊富な人材、戦争否定の思想と掘り下げられているようだ。

私たち日本人は、明治政府が作った教科書の延長線上いる。だから、維新三傑「木戸孝允(長州). 西郷隆盛(薩摩). 大久保利通(薩摩)」.は素晴らしいとおしえられてきた。

それは本当だろうか、と疑う日本人は少ない。『民を豊かにし、富国にする』のが、真の政治家の努めだ。それでなければ、政治家になる資格がない。それなのに、広島・長崎に原爆投下されるまでの、77年間もの戦争国家の下地を作った人物たちを英雄視している。

それは本当だろうか、と疑う日本人は少ない。『民を豊かにし、富国にする』のが、真の政治家の努めだ。それでなければ、政治家になる資格がない。それなのに、広島・長崎に原爆投下されるまでの、77年間もの戦争国家の下地を作った人物たちを英雄視している。

「島原の乱」を経験した江戸幕府は、そこから治安の安定を図るために長く鎖国をしてきた。しかし、西欧列強のアジア進出が強まり、中国から、琉球、さらには日本(当初は長崎)へ外国船がやってくる。

「天保の改革」に失敗した水野忠邦だが、開国への模索をはじめていた。つぎなる阿部正弘政権になると、米国の国書をもったビットル提督、7年後にはベリー提督がともに江戸湾の浦賀に来航してきた。

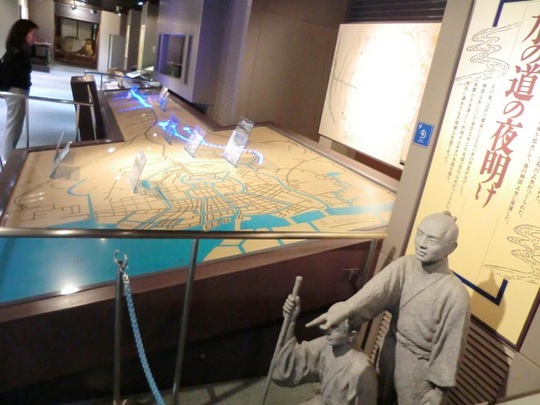

江戸幕府は、德川将軍の独裁性を放棄し、全藩の合議、意見を聞くという、中央政権型に移行させた。大小の藩主、公家、楼閣の主までも意見書(上書)を出し、そこで幕府が選択したのが『戦争しないで開国』する道だった。

日米和親条約の第1条の自由尊重にもとづいて、みずから全国一斉に「踏絵」を禁止させた。開港し、友好を高めながら、通商・貿易で国を富ませる近代化へのレールを敷設させたのだ。

これらができる有能な人材が政権内にいて、近代化路線と中央政権づくりを進めていく、自浄能力があったのだ。

ある意味で、日本人の素晴らしさだ。

「外国に蹂躙(じゅうりん)されて開国した」、「德川は無知蒙昧だった」、「西南雄藩は先進性で、江戸幕府は後進性だった」、そんなふうに、私たちは学校教育でおしえられてきた。

その論旨は日本国内で通用しても、『德川の平和(パックス・トクガワ)』を高く評価する海外の人たちには通用しない。

なぜならば、雄藩と自負する薩摩や長州などは、藩政改革と言いながらも、藩=領地にこだわる保守型で、後進性が強かったからだ。

德川政権がおしすすめる開国思想には猛反対し、藩の権利を守ろうと、攘夷(じょうい)を叫び、国内を騒擾(そうじょう)させた責任は重い。

徳川幕府は政権の限界を知り、みずから平和裏に天皇に大政奉還をした。ところが「鳥羽伏見の戦い」という下級藩士のクーデターで、京都にできた明治新政府を転覆させてしまったのだ。それが東京の明治政府だ。

暴力で政権を得れば、おおくは戦争国家をつくる。この政権は、崇拝すべき天皇を神として利用し、国民を支配し、戦争へと突き進んだ

このところ『維新150年』と一部で声高になってきている。この節目が、もしや潮流の変わり目で、歴史評価があるべき姿に変わるかもしれない。

なぜならば、日本は海外からの影響を受けやすい民族だから、『德川の平和(パックス・トクガワ)』が広まるほど、対比法で、明治時代の恥部が次つぎに露呈してくる可能性がある。

これまで日本人が声を大にしなかった出来事が、表面化してくる。たとえば、キリスト教徒の外国人からみれば、浦上四番崩れ(よんばんくずれ)などは問題視する。江戸幕府は「踏絵」を止めさせた。しかしながら、明治政府は一転し、日本は神の国だと言い、長崎市・浦上天主堂を中心としたキリスト教徒たちへ大規模な弾圧事件をおこなったのだ。

かつての隠れキリシタンの信者たちは、数千人の大規模で、津和野、萩、福山に送り込まれた。老若男女を問わず、真冬の水責め、雪責め、氷責め、火責め、飢餓拷問、箱詰め、磔、親の前で子供を拷問するなど、その陰惨さ・残虐さは近代史最大の恥部だ。

それを長崎で指揮したのが木戸孝允だった。ローマ法王など外国からみれば、木戸孝允は無辜(むこ)の民のいのちを蔑にした、異常な性格の政治家だと言い、日本近代史のなかで、とてつもなく評価を下げる。

海外の目からみれば、ゼッタイに許せない非人道的な宗教弾圧なのだ。150年経っても、その恥部は消えない。

鳥羽伏見の評価も変わるだろう。……、「鳥羽伏見の戦い」が、德川政権り平和国家から、明治政府の軍事政府に変わったターニングポイントだ。

京都の天皇に「討薩の表」を持参する德川家の大目付役、それを警備する先頭の数百人(見回り組)は銃に弾詰していなかった。つまり、戦う軍隊ではない。

それなのに、西郷隆盛の命令で、無抵抗な相手に銃弾を撃ち込んだ。

当初から戦闘する気などない相手に奇襲して勝った、幕府軍に勝った、慶喜将軍は大阪城から逃げだした、と明治政府はおしえてきた。

明治政府の情報にはウソが多く、これみよ、と高々に謳(うた)いあげる英雄史観で金メッキをほどこされている。虚偽が多いから、鵜呑(うの)みにできない。

「まだたった150年ですからね、真実は幾らでも出ますよ」

これが歴史学者の共通認識だ。150年前の家屋、物置などが現存し、そこに資料が眠っている。海外の大学、博物館の倉庫は、日本の幕末史料の宝庫かもしれない。

なぜならば、当時はかなり外国人が日本にいたからだ。

イギリス、フランス、アメリカ、オランダ人(軍隊指導者)から、実態はこうだった、と書き残した客観的な目撃証言なる海外資料がきっと発見されてくるだろう。

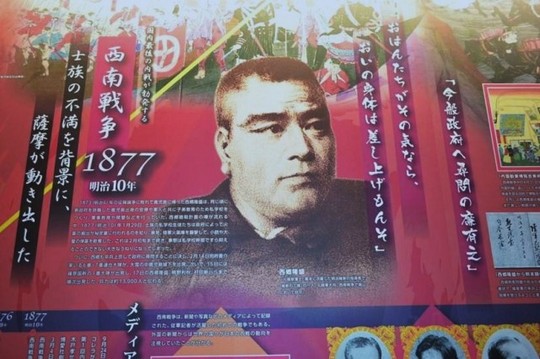

明治10年の西南戦争は、西郷隆盛にしろ、大久保利通にしろ、必要な戦争だったのか。大勢の薩摩の若者を死へ導いた。むろん、政府軍側も血を流させた。

戦争終結後から、結果として、山縣有朋の徴兵制を勢いづかせてしまった責任は重い。

長州閥の政治家の伊藤博文、井上 馨、山形有朋が共謀し、日本の公使・三浦 梧楼(ごろう)が実行犯で、朝鮮の王妃・閔妃(びんひ)を殺害した。

4人とも長州出身だ。

かれらの残虐な行為が日清戦争の引き金になった。そして、10年に一度の戦争国家へと突き進む。

他国の王室の皇后陛下を殺害した事実は、日本の歴史教科書で学べなくても、海外からはなんども発火してくる。隠しようもない事実だから。

『德川の平和(パックス・トクガワ)』が発端となり、明治政府がねつ造した幕末史のメッキが、海外からはがされてくる可能性は否定できない。

となると、維新三傑「木戸孝允. 西郷隆盛. 大久保利通」などは、逆評価が加速し、日本史上の最悪の人物とみなされる可能性すらある。

過去の英雄たちの歴史評価が真反対にくつがえされる。歴史学からすれば、『近代史革命』と称しても良いのではなかろうか。

私は各講演、講座で、この『近代史革命』を推し進めようと考えている。それが私のテーマ、だれが77年間もの戦争国家をつくったのだ、という解答になるからだ。

写真撮影、土本誠治さん : 第6回幕末芸州広島藩研究会