正しい歴史認識は『安政維新』なり(2)=偽りの歴史を正す

「明治維新」は本当だろうか。その疑問から、明治政府の樹立まで考える。

安政の大獄で、さらに桜田門外の変が起きた。開国主義の井伊直弼が暗殺された。しかし、世情が不安定になっても、西洋文明を取り入れる「安政維新」はとどめもなく拡大していた。

「攘夷」という劣悪な外国との戦争論の思想に染まったテロリストたちは、白い肌が嫌いだった。無差別で殺す。治安を悪化させる。武器を持っていない民間の商船に対しても、下関海峡を航行すると、無差別で砲撃する。まさに、狂気の行動だ。

現代でいえば、ペルシャ湾を航行する日本のタンカーが突如として砲撃にさらされる、それと同じだ。日本が何を悪いことをしたのか。下関を航行する米英オランダの船員は、われわれが何を悪いことしたのだ、と口惜しかっただろう。

かれらテロリストは朝廷の勢力を取り戻したい「我欲」のために、京都の町を放火して3分の1を焼き払った。家屋を焼失した民衆の哀しみと心の痛みなど考えていない。歴史的に大切な神社仏閣の文化財も数多く失った、(禁門の変)。

かれらテロリストは朝廷の勢力を取り戻したい「我欲」のために、京都の町を放火して3分の1を焼き払った。家屋を焼失した民衆の哀しみと心の痛みなど考えていない。歴史的に大切な神社仏閣の文化財も数多く失った、(禁門の変)。

こうした1000年来の文化財を焼いた、かれらテロリストたちの行動は、当時の庶民、幕府、天皇の怒りを買った。

「あなたが今わが家を焼かれたとき、尊皇攘夷の思想犯ために、許してあげますよ」

そう言えるだろうか。庶民の眼で、歴史を見るとはそういうことだ。天皇を敬う尊皇と、外国を攻撃する攘夷とはまったく別ものだ。

薩摩藩も赤報隊を使って江戸の町、江戸城の一角にも火を放った。この騒擾(テロ活動)が鳥羽伏見のきっかけになった。

テロリストは主義主張のためならば、民間人の資産や命までも奪ってしまう。

現代感覚に戻れば、私たち3ー4代前の先祖は、このテロリストに支配されてしまった。京都市民は家を焼かれ、逃げ遅れた子供は死ぬ。神社仏閣は千年来の文化を失っていく。そこには道義がない。

私たちが歴史を学ぶときには、「尊王攘夷」のテロリスト思想を正当化させてはいけない。尊皇で留めるべきなのだ。

テロリスト集団が明治新政府を樹立し、かれらが新たにやった施策はなにか。

文明開化とは後づけである。産業の近代化は、德川時代の『安政維新』の引き続きにしかない。テロリストが政権を取ったあとの、主だった施策は廃仏棄釈と徴兵制だった。10年に一度戦争を行う軍国主義の恐怖政治の土台作りだった。

日本は古来、武士が戦場で戦うものだ。農商の庶民は助郷で荷役させられても、武器は持たなかった。

ところが、明治の徴兵制で、床屋の親父も、教員も、蕎麦屋のお兄さんも、造船所の職工も、赤紙(はがき)で、武器を持たされた。さらに外地に送られて人を殺させられた。それが有史以来の初の徴兵制度だ。

テロリストが政治の仮面をかぶると、庶民の命が大義の下に犠牲にしてしまう。

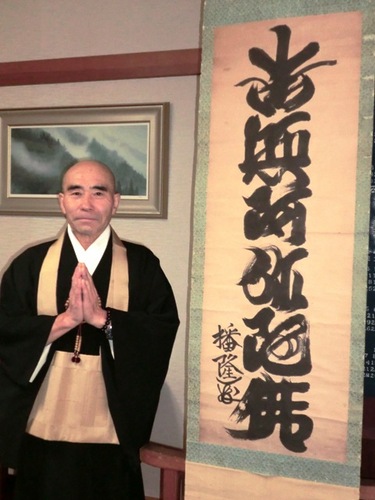

廃仏棄釈で何が起こったか。仏教徒の徹底した弾圧だ。『伊勢神宮=天皇=神』の構造であり、「天皇のために死す」という思想の強要の下地づくりだ。

廃仏棄釈と徴兵制の国家は、戦争への道をまっしぐらに走った。広島・長崎の原爆投下まで77年間におよぶ。

戦後、昭和天皇は神でないと宣言し、国民の象徴に座った。あるべき姿に戻った。天皇と軍部を結びつけた政治家たちも排除された。

そこから現在まで、70年間は海外と一度も戦争しない国家になった。今後30年、50年、100年と延長されていけば、德川幕府が260年間戦争をしなかった歴史と肩を並べるだろう。

約500年の歴史のなかで、77年間の軍事国家はきっと嘲笑の対象になるだろう。「維新志士」と言うまやかしのテロリストたち。「明治維新」といって、さも文明開化の象徴に見せかけたりした、薩長土肥が作った嘘の歴史は糾弾されるべきだろう。

「勝者が歴史をつくる」。テロリストが政権を取った明治時代だ。虚偽の歴史が実に多い。それらを正す時期にきた。維新志士を英雄視する。これらつられた偶像崇拝の虚像などもう棄てたい。

明治政府(薩長土肥)の虚実は、江戸幕府の有能な人材すらコケにし、小中学生の歴史教科書に落とし込んだ。

それを鵜呑みにした教師が、疑いもなく、指導していく。誤った歴史観が蔓延(まんえん)していく。それが戦争に駆り立てる「軍国少年」たちを生み出した。私たちの両親や祖父母たちの時代である。教育の怖さがある。

歴史を再評価できるのは、戦後70年にわたり平和が維持されてきたからだ。軍国主義ならば、一気に抹殺されてしまうだろう。

「明治維新」でなく、ただしくは「安政維新」だと、私は世に発信していこうと考える。

【つづく】