鳥羽伏見の戦いは、薩長側からみれば、実に大きくみえる戦争である。

慶応4年正月3日午後5時に、薩長勢と旧幕府軍が激突し、寡勢(4500人)ながら、薩長は武器と装備に優れており、また、なによりも官軍の標識の「錦の御旗」が大きな闘志になった。4日間の戦いの末、幕府軍はなだれを打って敗走したのである。

德川側の立場からみれば、この戦いはどうなるのだろうか。

この3日間の犠牲者の数は、旧幕府軍280人、新政府軍は110人で併せて390人だったとされている。双方が2万人の兵をもって戦ったのに、戦死者が2%の数からして、大戦争だったといえるのだろうか、という疑問が生じる。

鳥羽伏見の戦いの発端はなにか。

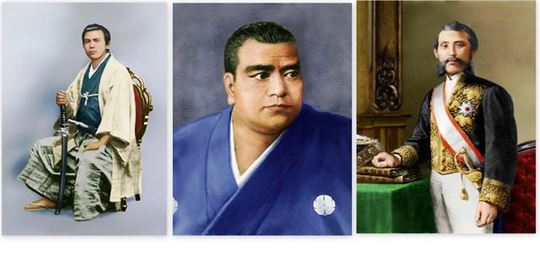

慶応3年10月の大政奉還後、西郷隆盛がしかけた赤報隊が江戸や関東一円で、秩序破壊をおこなった。

庶民を恐怖に陥れる略奪、強奪、放火、さらには二の丸炎上など、くり広げたのである。非戦闘の民は犠牲にしない、という倫理観の欠如だった。

芝赤羽橋の庄内藩警備屯所にも、銃弾が撃ち込まれた。三田同朋町の屯所も銃撃された。いまふうにいえば、警視庁の交番に銃が撃ち込まれたのだ。罪もない町人が流れ弾で死んだのだ。

「倫理観も、道徳観もない連中だ。これ以上、市民を犠牲にさせられない」

旧幕閣はとうとう堪忍袋が切れた。

顧問のフランスの教官らも、市民生活を破壊する卑劣なテロイズムである。国家騒乱罪にあたり、かれらは国際法の無智から生じた狼藉の行為である。許さない方がよい助言した。報復は認められる見解を示した。

当時は、西洋諸国の見解を無視ではない状況にあった。

横浜に駐留する英、米、独、和蘭、伊の公使たちも同意見だった。天皇の勅許を取ったうえで、テロイズムの薩摩藩攻撃の『討薩の表』は、国際法上からも、合法性がある、とした。

「西郷隆盛は、国際法の認識欠如だ。非戦闘員の市民を犠牲にしてはならぬ」

小栗上野介ら幕閣は、庄内藩など諸藩に12月25日に、約1000人で薩摩邸を包囲させた。フランスの教官らは国際法から報復を認められると、大砲の攻撃を指導した。そして高輪薩摩藩の屋敷に大砲を撃ちこんで焼打ちにした。

逃げだす薩摩藩士らは、市街戦で49人が死んだ。

残りの藩士らは品川沖から薩摩艦で逃げていく。榎本武揚らの幕府軍艦は執拗に追う。慶応4年元旦、兵庫湾に停泊する薩摩の軍艦、「春日」、「平運」と海戦状態になる。

翌2日、江戸湾から脱出してきた薩摩藩の「翔鳳」が兵庫湾に入ってきた。薩摩艦の3隻は遁走した。

榎本武揚海軍は、「翔鳳」を撃沈した。他の2隻は逃げてしまい、大坂湾の制海権は旧幕府のものになった。

*

元幕閣は即座に討薩(とうさつ)を決めた。「討薩の表」をもった陸軍は軍艦「順動」も大坂湾にむかっていた。

旧幕府軍として大坂城に終結した。1万5000人の旧幕府軍だった。『討薩の表』を持って京都に入り、少年天皇に裁許をもらってから、薩摩藩だけを討つ。順序良く手順を決めていた。

鳥羽街道の道路幅は、馬道の扱いならば、幕府の規定から2間(約3・6メートル)である。

旧幕府軍は縦隊列の兵士が、道幅一杯に2列で京都に進んでいた。大目付役の滝川具挙は、騎馬が得意ではなかったようだ。

滝川の馬が薩摩の大砲におどろいて狭い街道を逆走したのだ。

縦隊列の兵士たちを跳ね飛ばす。馬の蹄で圧死する。大混乱になった。狂った馬が何匹いたのか、確認できない。戦争にかぎらず、なにごとも最初が肝心である。統率の乱れた幕府軍は、不統一のまま、それぞれが戦闘を開始した。

「討薩」が目的だが、薩摩藩に加勢する藩が出てくる。かたや、德川に味方する藩もある。敵・味方の判別・識別がつかない戦争状態に陥ってまったのだ。

狭い路地で撃ち合う。夜の戦闘では同士討ちもある。戦闘は精神的な苦痛から3~4日が限界だという。

品川薩摩屋敷から追ってきた討薩隊は、戦端を開いて4日も経ったし、もう止めて帰ろう、軍資金もかかることだし、江戸に妻子もいるし、となった。

陸路、海路から総引き揚げになったのだ。

かれらにすれば、『討薩の戦((とうさつのたたか)い』だったのだ。

*

新政府軍の西郷隆盛には、

「まったく敵影見えず」

と各地の斥候たち、報告があがってきている。

総力を挙げて華城(大坂城)に籠城するだろう。その予測の下に次なる戦略を練っていた西郷はおどろいた。

なんど確かめても、德川兵の姿がいないという。びっくり仰天だ。

総大将の徳川慶喜公は、すでに大坂城を脱出し、数人の幕臣や会津・桑名藩主らと江戸に帰ってしまっていたのだ。

德川1万5000人の全兵が、畿内からあっというまに消えたのだ。戦争の常識ではあり得ない。

德川方は江戸薩摩屋敷の撃ち払いから続いた「討薩の戦い」に過ぎなかったのだ。

*

『慶喜が兵士を見捨てたから、総崩れになった』

実にもっともらしい。

『錦の旗に恐れをなした』

そんな歴史観は江戸人にあろうはずはない。将軍は知っていても、天皇の存在すら知らないのだ。

錦の旗とはなにか。鎌倉、室町の時代に、天皇の治罰論旨がくだされた一門が使えるものだった。それすら国学者の一部が知っている程度だ。

日本人はとかく勝者と敗者に明瞭に分けたがる。引き分けという中間色は嫌う傾向にある。

鳥羽伏見の各地の戦況を調べると、おおむね新政府軍がやや押していたようだ。

歴史は後から創られるものだから、大勝利と誇張されたのだろう。

いずれにせよ、德川家の家臣は、西郷隆盛が仕掛けた江戸騒擾に頭にきたから、場当たり的な出陣だったことは間違いない。

*

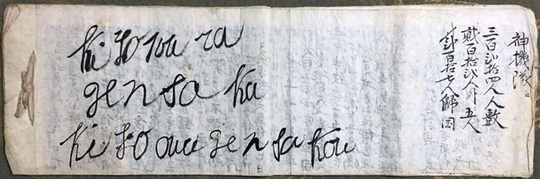

当時の江戸市民の情報は「かわら版」である。戯作者、絵師、彫師たちによってつくられる。無届の出版である。だから、真実はどのていど伝わっていたのかわからない。おおむね『城州伏見大火の図』として市中に出回っている。

その内容は、「慶応四年辰正月三日、申の刻より、出火いたし、同五日に鎮火いたし候、伏見や淀そのほか所々にあって竃の数およそ四五六七軒、土蔵およそ三八か所という。神社仏閣もあまたある」と大火の扱いだ。

なかには合戦だと、面白くおかしく揶揄しているかわら版もある。

*

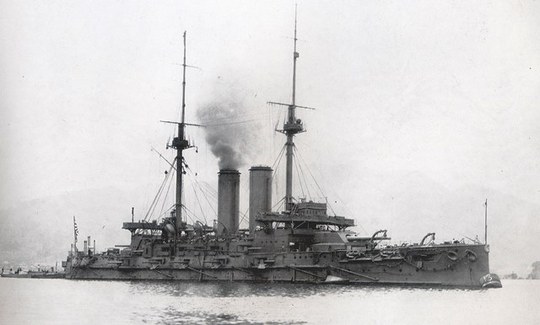

当時、制海権を持っていたのが幕府海軍である。榎本武揚の采配する軍艦が、品川から逃げた薩摩艦を追って紀州沖で沈没させている。

榎本武揚は江戸っ子で無頓着な性格であるが、後に、戊辰戦争・箱館戦争について、「ドイツ留学から帰国したばかりで、長州人と言われても、どこの馬の骨かわからなかったから、抵抗してみた。いまなら、あんな幼稚なことしない」と語っている。

撃沈された薩摩海軍の死者は、発表されていない。軍艦の海兵まで入れると、100人はゆうに超えているだろう。

となると、「討薩の戦い」では旧幕府軍と新政府軍の戦死者の数はさほど変わらないか、あるいは逆転しているかもしれない。

德川慶喜にしても、天皇親政に反対していたわけではない。

半月前の12月14日、新政府の出納係・戸田忠至(ただゆうき)が、大坂城にきて、

「新政府の国庫に金がなく、明治天皇の1周年祭に、職員の弁当代も払えない」

と泣きついてきた。

慶喜も気前よく5万両を貸しているのだ。

その慶喜は後年、「長州は許せても、薩摩は許せない」と語っている。

それは西郷隆盛が仕掛けた江戸騒擾の非人道的な行為が許せなかったのだ。その行動にたいする報復が、「討薩の戦い」だったと考えた方が自然である。

幕府陸軍は1万数千人の兵力を擁し、フランス式の洋式軍隊に変身つつあった。討薩の戦いが起きた。

陸軍奉行の不在だったことから、指揮統一が書けていた。中隊、小隊の判断に任させた戦闘だった。

どの隊が勝っているのか、負けているのか。情報が1か所にあがってこない。

幕府陸軍の歩兵隊長の松平太郎は、計略にすぐれた策略家(謀将)であった。

「薩摩の意表をついて、一夜にして京の都を攻め落とす。形勢一変させる」

松平太郎の奇策の進言にたいして、会津藩の松平容保が「もう少し待ってくれ」と延期を申し込んでいた。

松平太郎が待ちくたびれて、大坂城に来てみれば、慶喜公も容保の姿もなく、おどろいたという。これでは会津藩を中心とした京都への総攻撃などできない。

「勝算がなければ、大坂城に踏みとどまる理由などない」

陸軍の松平太郎たちは海上の榎本武揚と図り、大坂城内の銃や刀剣類、18万両を軍艦に積み込み、海路で江戸に移した。

その折、大坂城内の書類はすべて焼かせている。残りの全兵は紀州の港から海路、引き揚げさせた。

「大坂城は秀吉以来の名城だが、関東武士には不要だ。度胸がある妻木多宮がこの城に残り、一泡吹かせて、爆発せよ」

そう言い残しおいた。

新政府軍の長州藩兵らが、華城(大坂城)に入ってきた。敵影がみえず。応対に出てきたのが江戸旗本の妻木多宮だった。

「2日間の猶予をもって、大坂城は尾・越藩に引き渡す。受領書をもってきてほしい」

と妻木に言われるし、城兵の影はいない。

新政府軍のみならず、無人の城だと知った大坂市中の民、3里5里の近郊からも、我も我もと広大な大坂城に入り込み、思い思いに品を持ちだす。そうは甘くなかったのだ。

德川の巧妙な仕掛けには、だれも気付いていない。引渡し式のさなか、突如として、城内で地雷が爆発し、同時に火災が発生し、火薬庫が大爆発を引き起こしたのだ。

城は数日間も燃えつづけた。

*

被害はそれだけではなかった。大坂一円の諸奉行など為政者・統括者がすべて消えていたのだ。行政と治安の引継ぎすらない。

豪商で豊かな大坂が、無政府状態の大混乱に陥ってしまったのだ。

西郷隆盛は、まさか、こんなかたちで江戸騒擾の報復があるとは信じがたかったようだ。ちなみに薩摩藩兵の死者は72人である。軍費を使って得るものは焼け落ちた華城である。そして、収拾がつかない商都・大坂だった。

大政奉還からはじまり、小御所会議の王政復古を経て、「討薩の戦い」をもって德川幕府がみずから幕引きしたのだ。

*

「いまの少年天皇は監禁状態だ。自由意思で行動していない。京都で権力を握った連中は、天皇親政の名の下に、天下にその勢力を拡大しようとしている」

天皇の命令に従う意志はあるけれど、薩長の下級藩士には従いたくないと、徳川家のなかに抗戦派が出てくる。

大坂から慶喜が江戸に帰る船上で、「自分は江戸に帰ったら、抗戦せず、恭順するつもりだ」と老中・板倉勝静に語っている。

慶喜が江戸城に入ると、徹底抗戦と恭順派と意見は二つに割れた。江戸城内は大荒れだった。

『東征軍は箱根の山の西側に留めおく。軍艦の一部を砲撃する』

勘定奉行を5回もやった小栗上野介は、新政府軍を攻略する、勝てると主張した。

しかし、慶喜はフランスのロッシェなどとも会談し、将来を見通し、和戦の意志を固めたのだ。

小栗上野介、榎本武揚ら抗戦派の意見は退けられた。

小栗は慶応4年1月15日にお役御免だ。同月28日には、上野国群馬郡権田村への「土着願書」を提出している。小栗上野介は、三野村利左エ門から千両箱を送られて、アメリカへの亡命を勧められているが、国家の難に海外亡命はせぬ、と断っている。

幕末では、最も優秀な頭脳だった小栗上野介は、権田村で斬殺される。

「日露戦争に勝てたのは、横須賀製鉄所・ドックを造ってくれた小栗上野介どののお蔭です」

東郷元帥がそう語っている。

そのことばで、「討薩の戦い」が幕引きになったのかもしれない。