【歴史に学ぶ】疫病が政治を変える (下) = 文久の改革は麻疹(ましん)大流行の副産物だった

安政5(1858)年のコレラ大発生の死者よりも、文久2(1862)年の麻疹(ましん)死亡者のほうが多い、と明記されている。学術名の麻疹は、一般に「はしか」ともいう。

德川政権下の文久時代に、百万都市の江戸では身分を問わず、4人に1人が亡くなっている。

全国諸藩の江戸詰の藩士らも罹患(りかん)し、大勢が亡くなっている。

武家屋敷、民家を問わず、一家全滅したところも数多い。さらに、当時の東海道、中山道など主要な街道には人影もなく、庶民は恐怖に震えている、と記録されている。

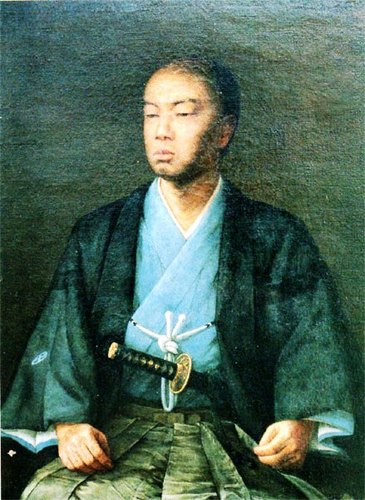

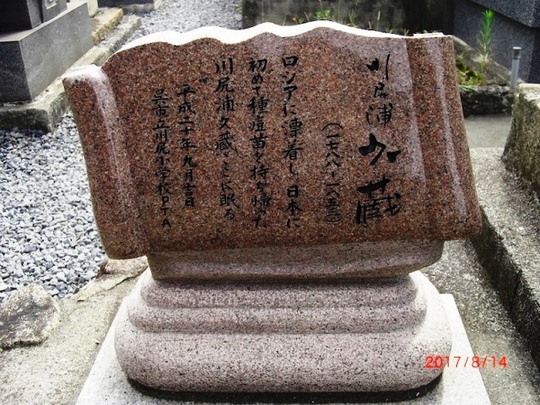

絵画=薩摩藩、島津久光 ネットより

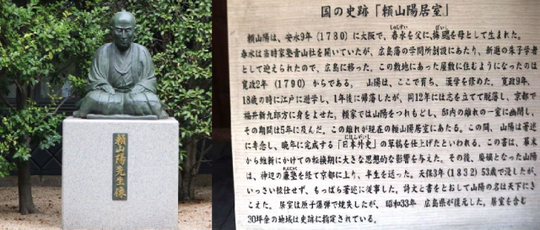

『島津久光一行と麻疹の検証』

前年の文久元(1861)年、薩摩藩は芝・薩摩屋敷に故意に火を放ち、それを理由に参勤交代逃れしていた。幕府は、火付け犯人を特定した。犯人(堀・謀)はそれを察知し、鹿児島に帰ってしまい、放火事件はあいまいになった。

参勤交代を断った翌年、文久2(1862)年3月16日、島津久光が膨大な経費がかかる千人もの兵を従え、鹿児島を出発したのだ。狙いは何か。裏の裏があった。

同3月には長崎では、異国船が麻疹(ましん・はしか)を上陸させていた。おなじ九州である。

久光一行が、その麻疹の運び屋になり、大阪、京都、江戸、そして鹿児島に災いをもたらしている。

現代では、ほとんどの歴史学者が口を閉ざしているところだ。ここらをくわしく検証してみよう。

*

久光一行は文久2(1862)年4月16日に京都に着いた。この4月から大坂、京都では麻疹が大流行している。

久光が4月23日に、有名な寺田屋事件を起こす。薩摩藩士が同胞を寺田屋で殺すのだ。

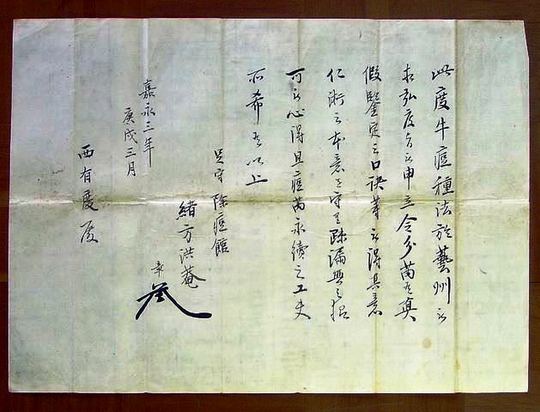

この事件の起きた同4月には、久光が鹿児島の愛娘に手紙を送り、京都で麻疹が流行していると記す。(現存する)。

*

翌月、5月21日には久光一行は、勅使・大原重徳に随行し、江戸にむかう。先触れが江戸の薩摩屋敷に入ったのが、5月末である。

江戸で、この月から麻疹の感染が確認されている。

久光自身は6月7日に江戸に着く。ここから江戸で麻疹が大流行し、とてつもない死者を出した。(江戸だけでも、24万人の死者が出している)。

*

この恐怖の被害は、たんに京都・大阪・江戸だけではなかった。鹿児島でも大流行しているのだ。

島津久光は年3月16日に鹿児島を立つとき、家臣の西郷隆盛に、「下関で待っておれ」と命じていた。

その西郷が倒幕挙兵をめざす平野國臣らとともに、九州から大坂にむかっていた。それを知った久光が激怒し、4月6日に姫路に到着すると、家臣らに西郷の捕縛を命じた。ここらは幕末の西郷伝ではかならず描かれる。

*

薩摩藩士らは4月10日に西郷を逮捕し、船で薩摩へ強制送還した。鹿児島・山川港に入港すると、西郷は久光からの処分待ちとなった。

この一連の行動のなかで、麻疹が鹿児島に上陸したのだ。

西郷隆盛の処罰が決まり、6月14日に喜界島(鹿児島県)へ出帆する。

*

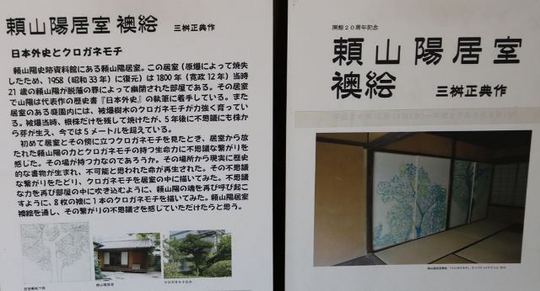

鹿児島城二の丸で、同年7月3日に島津家の三女の24歳の於珍(おとき)が亡くなった。さらに、同月27日には四女の二十歳の於寛(おひろ)が死去した。二女の二五歳の於治(おはる)の夫も亡くなっている。

かたや、江戸の薩摩藩では、久光一行の約半数が麻疹に感染しており、薩摩屋敷で寝込んでいた。

島津久光の一行は同年8月21日には江戸を立ち去った。同日に生麦村において、無辜(むこ)のイギリス人を殺傷したのだ。被害者のイギリス人一人は死亡、二人は重体。一人の婦人は馬で逃げ切っている。

久光一行は鹿児島を出立するときは千人の兵だった。しかし、帰路の生麦事件では400人余り。つまり、往き復りで半減以下の家臣になっていたのである。

西南戦争で資料が焼失したと言い、正確な死者数まで、わからない。

『文久の麻疹の状況』

麻疹(ましん・はしか)による子どもの致死率は高い。大人でも幼少時に麻疹にかかっていないと、罹患すると次々に死亡する感染病だった。

男よりも、女のほうが重症になる。妊婦はほとんど死す。手の尽くしようがない。毎日、朝から夕方まで葬儀の連続である。

麻疹禁忌に指定された遊郭・蕎麦屋(そばや)・魚屋・八百屋・風呂屋・床屋など、ことごとく失業状態に陥り、経済的混乱が起こる。

現代の新型コロナウイルス禍の視点でみれば、ロック・ダウンだろう。

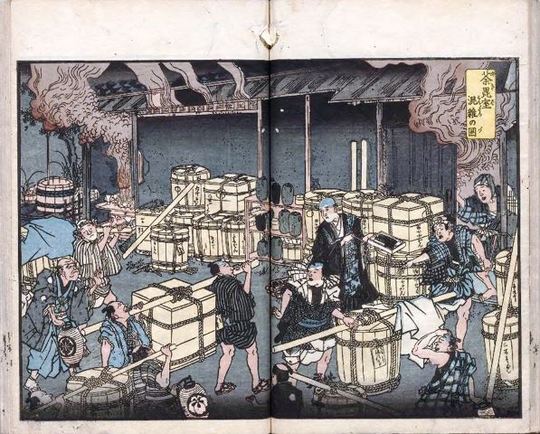

「かわら版」が売れる。「はしか絵」が飛ぶように売れる。江戸じゅうに、麻疹薬の看板が出現した。漢方薬は飛ぶように売れる。神社仏閣はこぞって麻疹除けの御札を売りはじめる。もうかる職種があるのだ。

町人ら建物の軒下に斎竹を立てて、奉燈の桃灯をつり、鎮守の神輿の獅子頭をわたし、神楽所をしつらえて神をいさめ、この禍を追い払う。

*

麻疹に良いとされた生薬と食べ物は、投機対象となって急騰し、諸物価の高騰がおきた。有徳のひとの善行が行われている。貧しい人には麻疹薬、米、麦、銭の施しがあった。

幕府はくり返し、便乗値上げの禁令を出すが効果はない。

“麻疹特需”が起きている。

現代において、厚労省がなかなか新型コロナの新薬を認可しない。先進国では最低のワクチン接種率だと批判されても、どこ吹く風だ。コロナの罹患率が高くならないと、新薬は儲けが出てこない。

国民には自粛・自粛で、ウイルスを拡大させる。一方で、厚労省は製薬会社から新薬の申請があっても、まず書類審査がかかり、そこから安全性を理由に膨大な審議をくりかえす。「特例」など認めず、諮問機関の薬事審議会、食品衛生審議会などにかけていく。延々と時間を浪費する。印鑑の数は認可まで、きっと数百個だろう。次の印鑑を捺すまで、それぞれ机上で滞留する。責任は、その印鑑の数だけ不明瞭になる。

「薬害のリスクは背負わない」

厚生役人、技官らの御身大切の精神だ。

*

新型コロナ禍で、わが国でヨーロッパ並みに1日数万人の感染者が出れば、厚労省はきっと国内の一部製薬会社の新薬を認可するだろう。ならば、「新薬の特需」でぼろもうけできる。

こうした体質は官民の癒着が起きやすい。……。

自粛を謳う厚労省が、深夜まで大宴会をやっていた事実がある。とりもなおさず、江戸時代の特定の漢方薬・医者が、幕閣の一部の癒着し、ぼろ儲けしていた構図によく似ていると思えてくる。

歴史から学ぶとすれば、革命・革新は旧来の前例を壊すことからはじまる。新型コロナ対策の有効手段は、厚労省にまん延した「前例」という用語を取りはらうことだ。それは役人でなく、政治家のしごとだ。

歴史にのこるような有能な政治家が、今、現れたならば、『前例にとらわれるな。薬害のリスクは私が背負って立つ。国内の製薬会社の新薬、既存薬の認可を早めよ、それも複数の治療薬とワクチンだ。国民の命を救え』と号令をかけるだろう。

「前例」を壊す。コロナ死者の少ない、いまからでも遅くない。それがわが国において世界的な大流行の、コロナ感染被害を最小限で抑えきる有効手段だ。

*

江戸時代の文久の麻疹・大流行にもどろう。

幕府の役人らは、24万人の死者を出す麻疹による生活苦に対しても、その救済処置にも躍起になる。そこには身分の差など関係ない。

「村や町の会所で、救済用に備蓄した米穀蔵を開いて、貧農、貧民に配ろう。浪人武士たちにも施す」

*

庶民は疫病の苦しみから解放されたくて、「はしか絵」の情報に頼る。食べて良いもの、悪いもの。現代からみれば、首を傾げたくなるが、庶民は信じた。

さらには、車楽を曳渡し、伎踊(手踊り)、邌物(れいもの・祭礼で、街なかをねり歩く行列や山車(だし)を催す。諸所の神社にも、臨時の祭りが執り行われていた。

この催しが伝統行事になり、現在に伝わっているお祭りもある。

*

人間は千年経っても、二千年経っても、類似的な行動をとる。一つ言えるのは、疫病の不幸で、かえって儲かっている人がいる。どの時代でも、同じである。

疫病が政治を変える。

文久時代に、薩摩藩が持ち込んだ麻疹の大流行なければ、また、外様大名家のいかがわしい仮面をかぶった「文久の幕政改革」がなければ、徳川政権の瓦解はもっと先だったと思われる。

おそらく日本人どうしが国家分断で殺しあう戊辰戦争などなかった。德川政権はすでに開国しており、西洋の議会制度が導入され、有能な人材が選ばれていく民主国家へと、ソフト・ランディングしていたかもしれない。

疫病が政治を変える。現代もおなじ、しっかり時代と為政者を見据えておこう。

【了】