現代の認識は、彦根藩主の井伊直弼大老といえば、「安政の5カ国通商条約」という不平等条約を結んだ人物である。歴史認識は、はたして正しいのだろうか。

外国との条約とは、こちら側の有利な条件ばかりで成り立たず、双方が妥協点を見出し成立するものである。

「安政の5カ国通商条約」を締結した当時は、日本がわには不平等条約の認識がなく、むしろわが国に優位性があったのだ。

*

フランスのシラク大統領(当時)が、2005年に国賓で来日した。

「日仏修好通商条約(安政5年・1858年)から、やがて150年間が経ちます。これを機会に日仏友好150周年の式典を行いましょう」

シラク大統領からそう提案された日本側は、びっくりした。

「安政の5カ国通商条約」とは関税自主権を失い、治外法権などが課られた不平等条約だ。首相も外務省の職員も、みなそう思い込んでいたから、日本政府はおどろきと戸惑いだった。不平等条約を祝典する気など、毛頭考えていなかったのだ。

シラク大統領はさらにこういった。

「この条約は、皇帝ナポレオン三世の命で、ルイ・グロ男爵が日本の幕府と結んだものです。フランスにとって不平等条約でしたが、それはもう過去のものとして、日本とフランスの新パートナーとして大規模な祝典をしましょう」

フランス側にとっていかに不平等なものだったか。

日本政府は、不平等を祝うなど国民感情が許すだろうか、と考えた。ともかく、150年目を迎える節目の年として、2008年には『日仏交流150周年記念行事』 が実施された。

フランス各地では1年を通じて758件もの記念行事が実施された。さらに10年後には「日仏修好通商条約160周年記念行事」として、安倍首相(当時)が訪仏しているのだ。

なぜ、フランスだけが特別に「安政の5カ国修好通商条約」を華々しい式典を行うのか。きょう現在でも、日本側から他の四カ国に、フランス同様に記念行事をしましょう、と言いだせる環境にはない。

フランス側との認識はあまりにも、違いすぎる。どちらが正しいのだろうか。

*

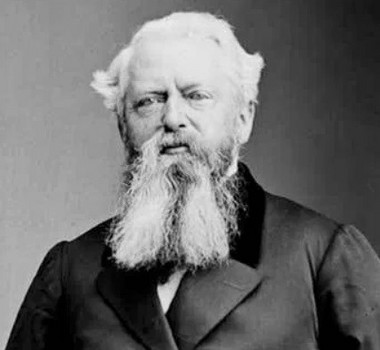

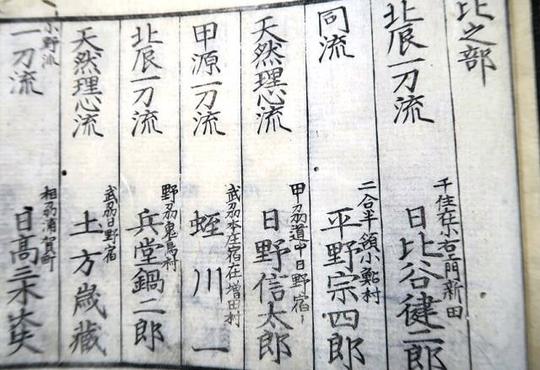

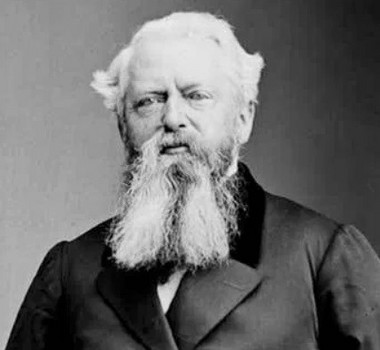

徳川幕府は安政4(1857)年から、アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスとは15回におよぶ日米修好通商条約の交渉を重ねていた。

徳川幕府は安政4(1857)年から、アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスとは15回におよぶ日米修好通商条約の交渉を重ねていた。

隣国ではアロー戦争(1856年~1860年・第二次アヘン戦争)が勃発していた。イギリスとフランスが、自由貿易をもとめて清国との間で戦う第二のアヘン戦争だった。この戦争で清国は不利な条約が結ばれされるだろう。その勢いで英仏が日本に通商条約を迫ってくる可能性が高い(実際に、清国は半植民地化の天津条約が結ばれた)。

老中首座の堀田正睦(まさひろ・佐倉藩主)はみずから京都に出むいて孝明天皇から条約調印の勅許を得ようと試みた。

しかし、攘夷派の公家が京都御所のまえでピケを張ってしまった(廷臣八十八卿列参事件)。堀田正睦は天皇から通商の勅許がもらえず、手ぶらで江戸へ戻ることになった。

老中次席の松平忠固(ただかた・上田藩6代藩主)は、国際情勢をよくみていた。

「この時期を失っては、天下の道を誤る。京都の山のなかで国際認識のない朝廷だ。天皇の勅許など待ってはいられない。アメリカとの間で日本に少しでも有利な内容で、最恵国条約を結んでおけば、イギリスとフランスもそれに従わざるを得ないだろう」

開国派の松平忠固は、阿部正弘の下で日米和親条約を結んだ時の老中だった。

強硬路線を主張する松平は、信濃国を代表する人物で、日本は生糸の輸出で豊かになれると、考えていた。

京都から江戸に戻ってきた堀田正睦は、病床の家定将軍に天皇から条約勅許を得られなかったと報告した。そして、事態打開のために松平慶永を大老に推挙した。

「家柄からも人物からしても、大老は井伊掃部頭しかいない」

家定将軍から全幅の信頼をうけた井伊直弼が、安政5(1858)年4月23日、大老に就任した。ここから歴史がおおきく動いた。

*

安政5年6月18日に幕閣会議で、井伊大老は、「孝明天皇の勅許を得てから、日米通商条約を調印する」と外交方針をだした。

外国奉行たちはアロー戦争の情報から強い危機感をもっていた。外国奉行の岩瀬忠震(ただなり)と、井上清直(きよなお)は、

「アメリカのハリスとは、15回も話し合いを行っています。アメリカはずいぶん譲歩してきた。それなのにやみくもに引き延ばしている。日本側には誠意がない、と憤っています」

「あくまで勅許をもらってからにせよ」

井伊直弼はそれに拘泥した。

「ハリスにそれを伝えて、やむを得ない場合は調印してもよろしいですか」

「その場合は致し方ない。あくまで、天皇の勅許を優先するように」

岩瀬と井上は翌19日に、ハリスと日米修好通商条約を結んだのである。

憤った井伊直弼は、6月23日に、まず老中の堀田正睦と松平忠固を罷免した。その後の日蘭、日露、日英、日仏はもはや反対しなかった。ただ、岩瀬たち外国奉行らは左遷されていく。

*

歴史を後ろからみれば、もし京都の朝廷の言いなりになっていると、アロー戦争後の清国のように、半植民地「天津条約」と同様の通商条約を結ばされていただろう。外国奉行には半植民地回避にたいして先見の目と努力があったのだ。

「岩瀬、井上たち全権委員をもった日本は幸福である。彼らは日本にとって(植民地から救われた)恩人である」

後年、ハリスはそう回顧している。

*

日仏修好通商条約にもどろう。2005年に国賓で来日したシラク大統領(当時)の立場からすれば、フランスとしてはアジアであまりにも不平等な条約を結ばされたのだ。

戦争で勝ちとった清国の天津条約の優位性など、吹き飛んでしまうものだった。

① 日本人が渡仏すれば、フランスの全領内を自由に通行できる。どの地でも領事館が設けられた。

しかし、フランス人の居留地は横浜、長崎、神戸、函館、新潟に制限された。通行は7里以内で、首都の江戸にもいけない。自由通行権がなく、フランスは極端な不平等の下におかれた。

② フランスはワインの輸出国である。日本は食料などは5%、一般関税が20%だった。

「フランスの最大の輸出品目のワインである。酒類には35%もの高輸入関税をかけてきた」

シャンペンは水と同様だが、その主張も通らず、同様に35%の輸入関税をかけた。

(中国5%、インドは2.5%)

日本人は白く濁った酒(どぶろく)を飲み、かたや高品質なワインが関税が高くて飲めず、気の毒である。その主張も通らなかった。

③ 領事裁判権は、日本の幕府側から放棄してきた。「犯罪者は軽重問わず、みな国外退去させる。そちらの国で裁いてくれ」と考えていたようだ。

訪日したフランス人は攘夷で殺されたが、その犯人は日本の奉行所が裁いていた。決して不平等ではない。

このように、大国フランスとしては、アロー戦争の直後に、アジアの小国から受けた屈辱な歴史的条約だった。

シラク大統領(当時)の提案から、日本政府は完全に失念していたため、大慌てで準備をしたのが実情だ。

日仏修好通商条約から150周年、160周年として、日仏両国で盛大に祝われたのだ。

ところで、アメリカとの「日米修好通商条約の周年祝典」は将来できるのだろうか。日本政府が言いだすには、井伊直弼の歴史評価が変わらないと、無理だろう。

※

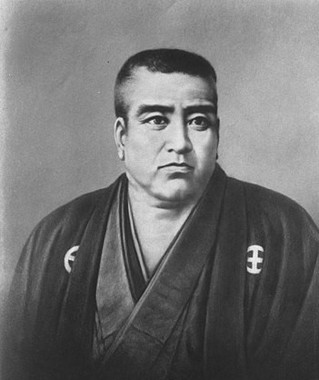

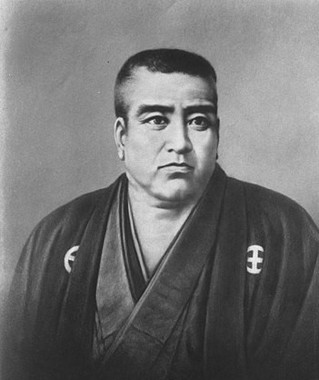

「安政の大獄」がなぜ起きたのか。最大の理由のひとつは、尊王攘夷論が渦巻きはじめた京都で活躍する薩摩藩士の西郷隆盛である。案外知られていない。

西郷は『挙兵計画』を極秘で水戸藩の京都留守居役あてに書簡で送っていたのだ。それが幕府側の手に渡った。井伊直弼を怒らせたのである。「安政の大獄」の最大の起因の一つとなった。

西郷は『挙兵計画』を極秘で水戸藩の京都留守居役あてに書簡で送っていたのだ。それが幕府側の手に渡った。井伊直弼を怒らせたのである。「安政の大獄」の最大の起因の一つとなった。

西郷の挙兵計画とはいかなるものか。

「井伊政権の老中・間部詮勝が京都で暴政行うようであれば、薩摩藩の軍勢255騎と大銃4挺を大坂で準備し、伏見に軍勢を移動させる。そして、すぐに「沢山城」(彦根城)に押しかけ一戦で踏み倒す。

いま赤鬼(井伊直弼)は関東へ藩兵の多くを呼びせているので、沢山城は空虚であり、一戦をもって落城に及ぶ見込みである』

西郷の密書はすぐさま幕府の隠密の手に渡り、いまも「彦根城資料館」に現存されている。

*

自藩の城が攻撃されるとなると、いかなる藩主も怒って当然だ。激怒した井伊大老は、西郷隆盛および関係者の根こそぎ探索を命じたのだ。

京都の水戸藩を中心に徹底した家宅捜索がおこなわれた。

証拠品の『西郷隆盛の挙兵計画』をうけとった水戸藩の京都留守居役・鵜飼吉左衛門は気の毒にも斬罪、同助役の鵜飼幸吉も獄門死罪である。

当の西郷隆盛は、京都の清水寺の「月照」とともに薩摩に逃亡した。そして錦江湾に小舟を漕ぎ出し、船頭に扮(ふん)した藩士がいるまえで、ふたりは海に入水自殺を図った。

月照が死に、西郷がなぜ助かったのか。歴史ミステリーで想像するしかない。

*

現代の歴史作家のほとんどは西郷に忖度(そんたく)し、「沢山城」(彦根城)への『挙兵計画』の密書にふれていない。英雄・西郷隆盛が、「安政の大獄」の火付け役では不都合なのだろう。ふれないことは隠すことである。現代の政治家の忖度のように。

「安政の大獄」を書いたり、語ったりするならば、井伊直弼が善か悪かでなく、『歴史は公平に』ということだろう。

写真=ネットより引用

【了】