ウクライナ侵攻で、バレてしまった幕末史の大嘘= 明治のプロパガンダ (中)

『1853年はなにが起きましたか』

学校で問われれば、

「アメリカインド艦隊のペリー提督の黒船来航です」

日本の学生のほとんどがそう応えるだろう。

世界各地の学校教育の場で問えば、

「1853年は有名なクリミア戦争です」

と答えるはずだ。

クリミア戦争とは1853年に勃発したイギリス・フランス・オスマントルコと、帝政ロシアが戦った戦争である。

その起因は、ロシアが聖地エルサレムの管理権を要求して南下してきた。そこでイギリスがクリミア半島に出兵した。ここから起きたヨーロッパ最大級の大戦争である。

それゆえに、『クリミア戦争』と呼称されている。

イギリスがカムチャッカ半島に領土的な野心を抱いており、英仏の艦隊がロシア海軍を追撃しアジアまで侵攻してきたのだ。

1853~56年の3年間にわたり、カムチャッカ半島で戦闘がおこなわれている。

戦争は歴史的な領土問題、宗教問題、経済利権など、双方が自国の利を追及することで起きる。

『戦争はやらないで、外交で解決すべきだ』

ひとたび

『戦争がはじまれば、勝つことだ』

敗戦国となってしまえば、膨大な戦争債務を背負うとか、最悪は植民地になるとか、その差は子々孫々まで影響する。戦勝国の言いなりで、国民は悲惨なことになる。

英仏露の艦隊はアジアで有利な戦いをするために、戦略面から兵站、食糧、燃料基地として日本の港の開国は喉から手が出るように欲しかったのだ。

日本は立地的にも、戦略的にも、とてつもなく有利な立場になった。

当時の日本は世界にたいしてブラインドを下ろしていない。老中首座・阿部正弘は、長崎奉行からオランダ出島・ジャワを通じて「わが国はクリミア戦争にたいして中立である」と世界に発信した。これは日本が孤立していたわけでもなく、世界の一員であるというメッセージである。

日本史・教科書から『鎖国』という表現が近々に消えていく。「鎖国」は薩長史観の明治政府の御用学者の創りだしたものだからだ。

日本人の海外渡航は将軍家光の時代から厳禁だったが、アジア(清国)・ヨーロッパ(オランダ)ともに貿易をおこなっていた。海外情報の収集にたいして実に熱心であった。

*

さかのぼれば、阿部正弘は老中首座になった弘和2(1845)年から、アジアの数か所(広東・シンガポール)で発行されている英字新聞を、貿易国・オランダに英語→蘭語に翻訳させて日本にもってこさせていた『別段風説書』。長崎と江戸では幕府の官吏が蘭語→日本語に直す。

こうして欧米系の新聞内容が、日本語に翻訳されて幕府から徳川御三家・御三卿、親藩に伝えられた。

一方、長崎の通詞(つうじ・翻訳者)が小遣い銭稼ぎとして、外様大名の長崎駐在員「聞き役」という役職に翻訳内容をながしていた。

日本の多くの大名・重臣たちは世界の流れをむさぼり読んでいたのだ。

当時の日本人は鎖国で何も海外情報を知らないというのは、あまりにも無謀な論理だ。だから、鎖国が教科書から消えるのだ。

かりに高校2年の世界史の問題を、幕府関係者や諸大名に問えば、ナポレオン侵略、アメリカ独立戦争、スエズ運河の開削、イギリスフランスの海底ケーブル、産業革命など、充分に応えられるだろう。

なにしろ、大名たちは別段風説書(英字新聞が原本)で、世界を知っているのだから。

その証拠に、安政時代に開国すると、徳川幕府の幕臣たちは海外の予備知識が十二分にあるので、こぞって使節団をなんども出されている。鉄鋼・造船などの海外技術者らも現地で招聘してくる。

歴史書では薩摩藩留学生19人や長州ファイブが取り上げられているが、幕臣らは数百人も渡航しているのだ。

まるで薩摩・長州しか海外体験をしていない書き方だ。それ自体が抜本的に狂っているけれど。

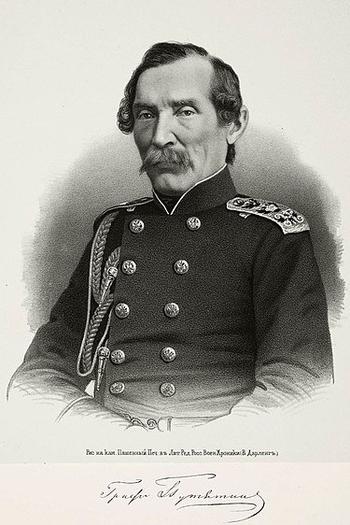

嘉永6(1853)年に話をもどすと、同年6月に米国のペリー提督が浦賀に来航し、翌7月にはロシア帝国のプチャーチン提督が長崎にきた。ともに黒船(蒸気船)も従えていた。

英仏露米にとって『クリミア戦争』の勝敗にも影響するので、イギリス、フランスの軍艦もゾクゾクやってくる。

日本の歴史書はまるでペリー艦隊だけが、ふいに日本に来航してきたようなねつ造をしている。大違いである。

*

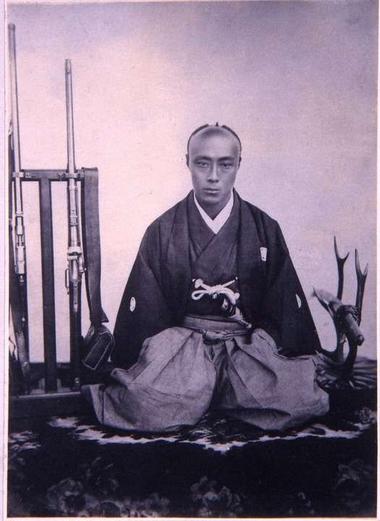

ペリー提督、プチャーチン提督の2カ国はともに国書を受理するが、来年返答するから、1年後にまた来てくれ、と伝えて艦隊を去らせている。

日本とすれば、自国の体制におおきな影響をするので、即決せず、アメリカ、オランダの言い分を熟慮検討する必要があって、1年の猶予は当然である。

これこそ幕府の余裕である。

ペリー提督が持参したアメリカ国書のなかで、難破船の船員が日本で虐待されていると記している。アメリカ捕鯨船の難破した船員虐待は事実無根だと突っぱねた。

日米和親条約は、かれらの要求する通商を認めなかった。

その実、条文の内容は、『薪水給与条例』を和親条約に変えたていどだった。

......天保13(1842)年に、当時の老中首座・水野忠邦が、オランダを介して世界に発布した『薪水給与条例』(しんすいきゅうよ じょうれい)がある。

それは遭難船の入国はいずれの港も認める。そして薪と水と食料を提供するという博愛主義的な内容だった。

日米和親条約は、遭難船でなくとも、米国船(主に捕鯨船)が指定する伊豆下田、箱館港に入れば、合法的に薪、水、食糧を提供する。ただし船員の休暇目的の場合、決められた数里の範囲しか行動できないものとする。

*

おなじ嘉永7(1854)年に、イギリス艦隊が長崎港に入港してきた。(外交交渉の船は長崎に自由に寄港できた・決して鎖国ではない)。

英国艦隊司令・スターリングは、イギリス軍艦の燃料・食料の供給基地として、長崎港と函館港の利用をもとめた。

「貴国がこの場でアメリカと同一の条文で、和親(平和)条約を結ぶならば、2か所の港は利用させる。条約を結ばずして、貴国の軍艦が長崎・函館に立ち寄る行為はいっさい断る。わが国はクリミア戦争に中立であると、すでに世界に通達している」

長崎奉行は高飛車な姿勢をつらぬいた。

艦隊司令スターリングは、日本側の条件を受け入れた。

ここで怒ったのが、東洋全域を管轄するイギリス香港総督である、

「通商規定の条文がゼロで、日本の港においたて日本の法律に従うと明記されている。これはイギリス政府と国民にたいする屈辱の条約である」

と破棄の添え書きをつけて、本国政府にその締結内容を送ったのだ。

イギリス国会は、クリミア戦争に勝つことが最優先だ、日本の港が利用できるメリットは大きいとスターリングが言っているのだからと言い、日英和親条約を批准してしまったのだ。

アヘン戦争における清国の立場と比べると、わが国の優位性は雲泥の差である。

その翌年は元号が嘉永から安政に変わる。敗戦が濃厚なロシアにたいし、日本側は有利な立場から、「日露和親条約」をむすんだ。かれらが民俗学的にもロシア系アイヌ人の領地だと主張する択捉島・国後島を日本領土としたのだ。

現代のロシアは、クリミア戦争当時の弱り目・祟り目の条約で、北方四島が日本に奪われた、という意識なのだ。ただ、ニコライ1世が批准した条約だから、戦時の無効だと言いだし得ない。歯ぎしりしているのだ。

このようにクリミア戦争は、日本にとって実に有利な風が吹いたのだ。米、英、露という大国の3カ国と、ほぼ同時的に和親=平和条約を結べたのだ。

【つづく】