【近代史革命】 西洋の自由主義は、日本の浮世絵が輸出した

日本人はとかく被害者意識が強い。幕末は、欧米列強に蹂躙(じゅうりん)されて開国した、という見方で、歴史をとらえてきた。

しかし、視点をヨーロッパにおいた場合、かれらは鎖国が解けた日本の開国から、大きな自由主義を学び取ったのである。それはとてつもない人類の財産になっている。

西洋人は古来つねにキリスト教の神々に拘束されてきた。一神教である。他の宗教は認めていない。ヨーロッパの戦争といえば、その大半が宗教戦争である。かれらは政治、経済活動のみならず、文化面においても、キリスト教の枠内でしか、行動できなかったのである。

画家が絵のなかに婦人を描く場合においても、キリストとか、聖書とか、十字架とか、マリアとか、最後の晩餐とか、その範囲内でしか画けなかった。

かれら画家には自由奔放に表現する活動が許されなかった。つまり、キリスト教の範囲内しか、文化活動ができず、宗教の鎖で縛られていたのである。

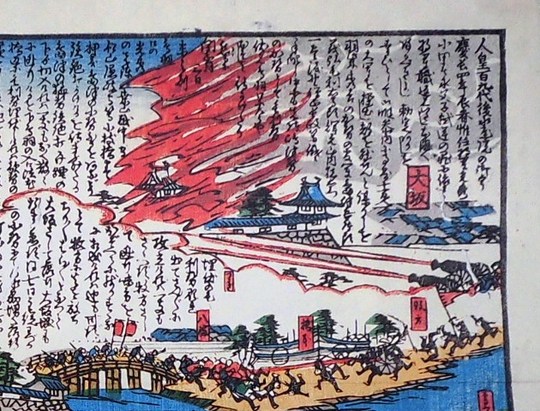

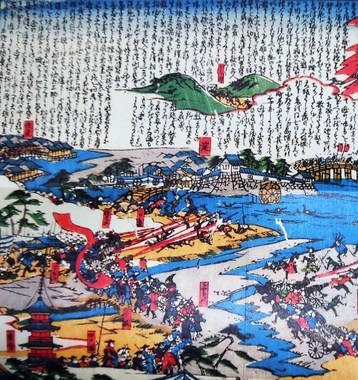

日本の浮世絵は写実的だし、風景画、美人画、役者絵など、宗教的な拘束は皆無である。江戸時代の信仰が仏教、儒教が主体だった。

浮世絵がそれに縛られる、という制約はみじんもなかった。

まして、春画などは、嫁入りの女性に、寝床に入ったら、こんなふうに夫に身を任せるのよ、と親代わりの性教育の助勢であった。

人間の本能の男女のいとなみを赤裸々に描ききっている。男女の性器までもリアルである。

開国した安政通商条約で、日本から物品が海外に輸出された。お茶、生糸など諸々の商品が箱詰めされたうえで、横浜、長崎、凾館の港から、欧米に送りだされた。

ヨーロッパ人は、あっとおどろめいた。「世界のなかに、こんなに自由に絵が描ける国家があったのか」

パリの画家たちは競って、浮世絵をまねた。単なる筆のタッチだけではない。日本の浮世絵から自由を学んだ。

「よし、自分たちも裸婦を描いてみよう」

売春婦のヌードでもかける。(写真・ネットより)。

当初は、キリスト教の冒涜だと、社会から大反発、大反論があった。

しかし、画家たちの自由主義が一大旋風となり、止めどもなく文化、文学、科学へと一気に広がった。思想的のなかにも、政治、経済のなかにも、自由主義が取り入れられた。

欧米のあらゆる面の自由主義は、日本から発信されたものだった。

欧米は大量のお茶を輸入する。茶箱に浮世絵技術の絵が描かれている。包み紙代わりに、浮世絵の刷り絵が無造作に入っている。開国で、日本のお茶の味が好まれたと教えているけれど、その実、茶箱と包み紙の魅力にあったのだ。

当時の日本人にすれば、浮世絵は、現代の週刊誌を買うくらいの感覚だ。歌舞伎役者が見飽きたら、新しい人気役者の浮世絵を買う。

旅もの富士山の絵をみて、富士信仰につかう。地域の情報収集に役立つ、庶民文化、そのものである。

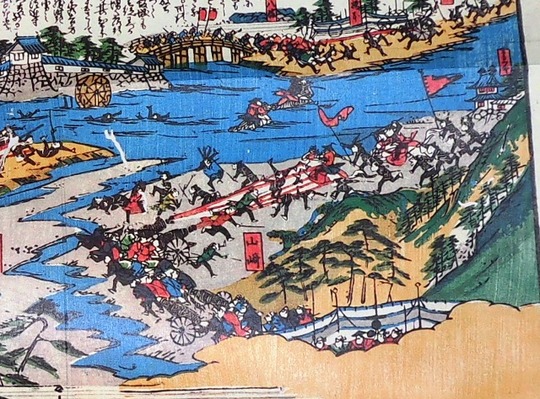

日本の幕末史においては、日米通商条約を悪者扱いしている。それは尊王攘夷派の活動をいまでも正当化させるためのものだ。

尊王はよいが、攘夷は最悪だ。日本は神の国だ、聖地を踏ませるな。白い肌を見れば、斬れよ、という思想だった。

こんな攘夷思想を美化する視点は、もうやめたほうが良い。

徳川政権をあえて見下し、明治政権を優位にみせる。これら薩長閥たちの捻じ曲げた史観が怪しいぞと、このところ文献、報道に多くみられるようになってきた。

日本の宗教は古来、なにを拝んでもよく、神仏混合だった。キリスト教のような鉄の鎖、生死の重圧、殉教(じゅんきょう)というものはない。

全国の神社仏閣は宗派を問わず、いろいろな神を祀っている。あるいは同居している。

古くは畏敬(いけい)の対象が太陽、月、川などの自然崇拝だった。まさに火の神、水の神である。

やがて、神々のなかに人物が出てくる。天照大神、義経神社、村の顕彰者、だれを祀っても、参拝者にたいして強制ではない。だれを祈っても、自由である。

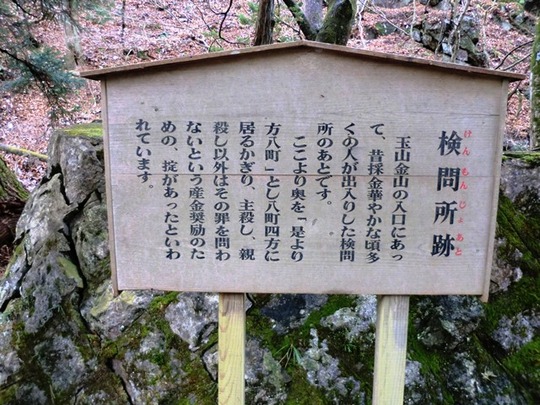

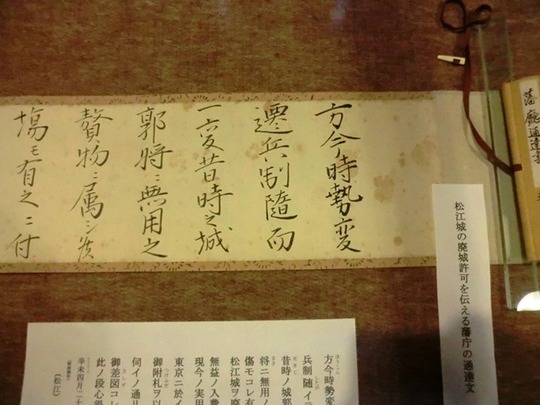

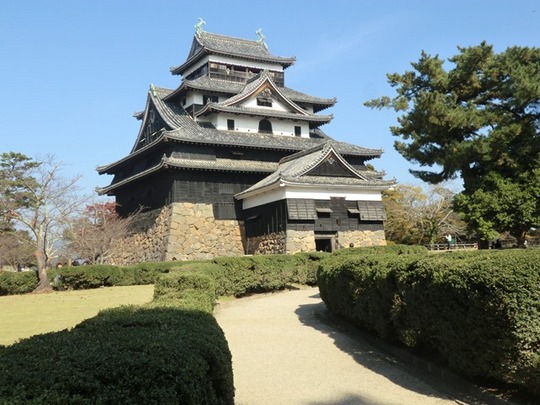

ところが、明治政府になると、一神教の強制になった。まずはキリスト教への弾圧で、長崎のキリスト教信者たちが津和野藩をはじめとして、10万石以上の大名家に送りこまれ、多くの殉教者(死者)を出した。(踏絵は、老中首座・阿部正弘が止めさせていた)。

ところが、明治政府になると、一神教の強制になった。まずはキリスト教への弾圧で、長崎のキリスト教信者たちが津和野藩をはじめとして、10万石以上の大名家に送りこまれ、多くの殉教者(死者)を出した。(踏絵は、老中首座・阿部正弘が止めさせていた)。

さらには、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)で、お寺を壊し、仏像を壊し、日本古来の自由信仰を殺した。日本人ならば、神教に統一しろ、と強要した。

日本の歴史で、宗教の暗黒時代が明治時代からはじまり昭和20(1945)年の終戦までつづいた。この77年間にはまちがいなく信仰の自由が抑制された。国家神道になった。

「昭和天皇の人間宣言」で、日本人は本来の自由主義に立ちもどれた。あるいみで、よくぞ、天皇は自由主義を取り戻させてくれたものだ、といえる。

一般に譬(たと)えられるのが、クリスマス(キリスト教)、大みそかの除夜の鐘(仏教)、元旦には神社の初詣。むろん、山の上や海辺で「初日の出」を拝んでもよい。「明治神宮」でも、「浅草寺」でも、どこへ行っても自由である。

初詣に伊勢神宮に参って、古代の神々を仰ぎ祀らなくてもよい。合格祈願だけでも良いのだ。参拝者がなにを拝んでもよい、という日本独自の宗教、文化がある。

東京は桜がそろそろ満開になってきた。靖国神社の境内で、花見を楽しむひとが、大村益次郎の銅像など、このひとだあれ? と気にかけなくてもよい。だれを祀っているのか、知らずして、「家内安全」、「五穀豊穣」、「合格祈願」とだけでも良いのだ。

東京は桜がそろそろ満開になってきた。靖国神社の境内で、花見を楽しむひとが、大村益次郎の銅像など、このひとだあれ? と気にかけなくてもよい。だれを祀っているのか、知らずして、「家内安全」、「五穀豊穣」、「合格祈願」とだけでも良いのだ。

教科書においても、現在やっと歴史の真実に近づこう、本当の歴史を教えようという機運になってきた。鎌倉幕府の年代がちがう。聖徳太子の名前がちがう、鎖国はなかった……、賛否両論はありながらも、しだいに薩長閥が曲げた歴史教科書からの脱皮がはじまってきた。

安政の五か国通商条約は、世界史からみれば、世界に自由主義を輸出した価値あるものだ。欧米は宗教の拘束や蹂躙から解放された。現代において、あらゆる分野に自由主義が活用されている。

『ヨーロッパの自由主義は、日本独自の浮世絵から学んだものだ』

明治政府の視点から、「江戸時代の開国は不平等条約だ」とばかり教えないで、この通商は世界の歴史を変えたのだと、小中学校教育で教えるべきときにきた。

広く国民がこの歴史認識に立てば、外国から靖国問題があれこれ言われても、毅然とした態度がとれる。靖国神社に参拝した政治家が、翌週はミサにいっても、その次は菩提寺に行っても、日本人はだれも文句など言わないだろう。

信仰の自由は、世界に勝ったものだ。

戦後の日本人はいちども戦争などしていない。もう銃を撃った戦争体験者は皆無ともいえる。それは世界でも数少ない民族・国家である。戦後70年はまだまだ、徳川政権は260年間、海外と戦争をしなかった。そんな歴史をもった国家だ。

靖国神社の境内にいって花見だけでも良いではないか。本殿を拝んでも、拝まなくても、桜を愛(め)でれば、それはそれでよい。旧陸海空軍の紋章だった。靖国神社で、そんなことを考えながら、観るひとはいないだろう。

先祖は侵略加害者だったにしろ、戦場を知らない私たちは、外国から、せめて宗教問題はあれこれ言われたくない。耳ざわりだ。このままでは、政党など問わず同世代の政治家たちが、素朴な気持ちで、千鳥ヶ淵から靖国神社の花見にも行けない。

はやくに歴史教科書で、日本は浮世絵を媒体にした、世界に誇れる自由主義の発信国だと教えよう。そうすれば、諸外国が苦言する教科書問題などは、早期に解決するだろう。

桜は日本の国花である。桜を愛(め)でる。古来の信仰である。他国にほとんど例をみない、宗教の自由主義が桜じたいにあるのだ。