歴史は疑問から入れば、隠されていた真実が浮上してくる。

幕末・明治維新の当事者は当然ながら、亡き人であり、直接話を聞けない。実証できない。明治時代の為政者が自分たちに都合よく、幕末史をねじ曲げたり、造りかえたり、偽りの仮面をかぶせたりしてきた。それがまかり通ってきた。

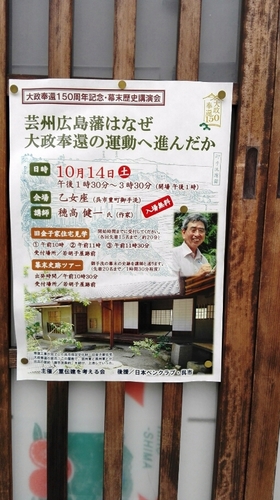

明治維新から150年が経った。「薩長倒幕」がいまなお真実の用語として、大手を振って、歴史の中核に座っている。この用語はいずれ歴史教科書から消える日が来るだろう。

慶応3年10月15日に、徳川家は朝廷に大政奉還した。同年12月9日には小御所会議で、王政復古の大号令がかかり、明治新政府が誕生した。

慶応3年10月15日に、徳川家は朝廷に大政奉還した。同年12月9日には小御所会議で、王政復古の大号令がかかり、明治新政府が誕生した。

大政奉還のときも、小御所会議の明治新政府が発足したときも、京都にいた長州藩士は潜伏する品川弥二郎が一人だった。

「長州藩士が品川弥二郎たった一人で、薩長倒幕っておかしくありませんか」

私は、講演や講座で、そう語りかけると、ほとんどが不自然な顔をしている。

「薩長倒幕とは、あまりにも作り過ぎです」

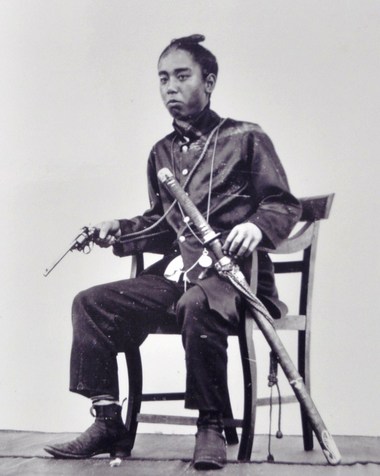

「最近の報道で、驚いたでしょう。坂本龍馬の存在があやしくなりましたね。かれは日本の歴史に影響を与えていない」

中高校生の日本史から龍馬の写真が消えてしまう。

坂本龍馬は大政奉還の提案者でもなければ、倒幕にはさして関わっていない。船中八策は大正時代の土佐・文人の作り物だったのだから、当然でしょう。

「新政府綱領八策は龍馬の署名・実筆です。まちがいなく、龍馬が推し進めたのです」

こんな反論が聴講生からあった。

「よく考えてみてください。重要な会議・会談・密議の場合は、トップは書き役、つまり書記はしないでしょう」

龍馬は「書き役」という下っ端の存在だった。現代でいえば、単なる書記だった。

「幕末政治を動かしたのはもっと上の存在の人物です。つまり、龍馬の署名そのものが、下っ端だったという物的証拠です」

龍馬を推理小説にしても、この程度のことは中学生でも推察できるかな。

いろは丸事件でも、龍馬は沈没船に金塊・最新銃を積んでいたと大ウソをついて徳川紀州藩から8万3000両を奪った。海底に沈むいろは丸の潜水調査で、詐欺が実証され、150年間にわたる化けの皮がはがれてしまった。

龍馬は幕府府の目を盗み、法に反した鉄砲密売人で諸藩に兵器を売りさばいていた。非合法で儲ける。アメリカ流でいえば、アールカポネと同じだ。

龍馬が売りさばいた銃器が戊辰戦争に使われて日本人の大勢の血を流す一端になった。己が儲かれば、違法な鉄砲を売るという利己主義だった。

こうなると、英雄・龍馬の虚像も崩れてくる。いまや歴史教科書に写真を載せるほど、明治新政府の政権作りに寄与した人物ではないと認識されたのだ。

従来の龍馬像を信じて疑わない人は、薩長同盟を持ち出すだろう。慶応2年1月22日に京都の小松帯刀邸で、龍馬が仲介し、薩長同盟が結ばれた、これが徳川家の倒幕に役立ったと信じられていた。

同年6月に勃発した第二次長州戦争で、徳川幕府が負けた、ここから徳川政権が崩壊したというだろう。

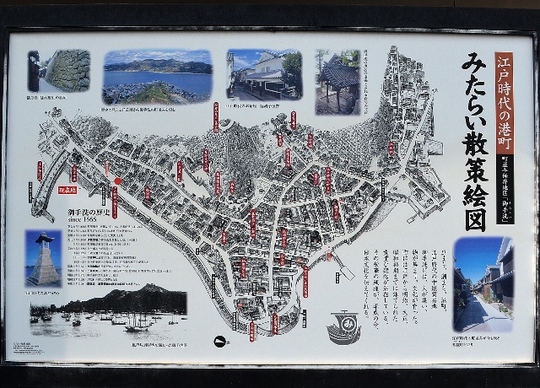

「長州藩は長州戦争のさなかに、同年9月に宮島の大願寺で、幕府と休戦協定を結んだ。勝海舟と長州藩の広沢真臣たちだった。その後、長州は朝敵として、本州のはずれの現在の山口県にずーっと閉じ込められたままで、なんら倒幕に関わっていません」

小御所会議の時、薩長の当事者である薩摩藩家老の小松帯刀、長州藩の木戸孝允が京都にいなかった。つまり、薩長の主要な人物は、政治の大変革のときに姿がなかった。これは何を意味するのか。

伊藤博文、井上馨たち長州閥が明治半ばに歴史をゆがめて作った「薩長倒幕」ではなかったのだ。

なぜ、徳川幕府が倒れたのか。

なぜ、徳川幕府が倒れたのか。

歴史に先入観のない学生たちに、次の点を掲げて「薩長倒幕」って、ほんとうだと思う? と訊いてみたい。

世の中の仕組みはビラミット型の三角構図でなく、円いかたちで周囲が回転している。政治の場合は中心点があり、円周を行政、軍事、経済・文化など諸々がまわっている。この中心点は本来一つであるべきなのに、幕末には将軍と天皇という2点があった。

この不自然さが徳川幕府を弱体化させてしまった。

この慶応2年に家茂将軍が死去した。それにともなって一ツ橋慶喜が徳川宗家を相続した。しかし、将軍職就任は拒み続けた。譜代大名が老中の輪番制で、統括者がいない、頂点の将軍が不在のまま、それぞれの思惑と模索で政治が動いていた。政策の方向性と統一性が示せず、幕府がどこへ向うべきか解らなかったのだ。

政治発言力の強かった孝明天皇が同年に崩御した。践祚(せんそ)した明治天皇は幼すぎた。実権もなく、政治力もなかった。

慶喜が政治の主軸の将軍を受けた。幕府に方向性が出た。知的水準の高い慶喜は家康の再来か(木戸孝允の表現)といわれるほど、まるで人間が変わったように、思い切った幕政改革と近代化を推し進めた。留学も推奨した。兵庫港(神戸)の開国も決めた。目を見張るものがあった。諸侯はだれもその勢いは止めきれず、慶喜には四候会議まで崩壊されられた。

ロウソクが消える前に、ぱっと火が強く明るくなる。それに似ている。慶喜が将軍になってから、わずか10か月である。

かれは水戸家出身で、皇国思想の持ち主であった。

「日本人の頂点に天皇がいる。政権の任命権は天皇にある」

これが皇国思想である。

慶喜は、慶応3年9月に薩長芸軍事同盟を知った。(薩摩、長州、芸州広島)。これが幕府に対する軍事圧力で、この先、武力倒幕路線に進むことを予知した。

皇国思想から慶喜は潔(いさぎよ)く政権を天皇に返還し、むしろ徳川宗家の存続のみを図ったのだ。(現在でも、徳川家は歴然と存在する)。それが大政奉還である。一言でいえば、慶喜はみずから幕府を破壊させた。だれもが権力を転覆させられなかったのだ。

当時、列島の四方は諸外国が虎視眈々とわが国を狙っていた。外交にたけた慶喜が戦火回避で、幕府の自滅させて朝廷に一本化を図ったのだ。さかのぼること、長州戦争を休戦させよ、と宮島に勝海舟を行かせたのも慶喜だった。

大政奉還で政権を託された明治天皇は幼すぎた。何もできない。慶喜将軍が政治支配から手を引いてしまった。政治のふたつの求心力がいちどに無くなってしまったのだ。政治の空白ができた。

しかし、小御所会議まで、いちども軍事衝突が起きずに明治政府が成立したのだ。この間に、薩長の2藩が表だって政治を転覆させていない。これは明白な歴史的事実だ。

だれが薩長倒幕だと、幕末史をねつ造したのか。それは明治時代の薩長閥の政治家たちである。

当時の政治家が作ったものにせよ、偽りの歴史がいつまで続くとは思えない。「薩長倒幕」は明確な権力転覆の根拠はないし、不合理で不自然すぎる。

歴史家にも良心がある。やがて教科書から「薩長倒幕」が消える日がくる。当然ながら、そうなると、薩長に寄り掛かる坂本龍馬も、完全に抹消されていくことになる。

諸藩が参戦した戊辰戦争だが、神機隊は連戦連勝の最強の軍隊だったと、知る広島県人もまずいない。

諸藩が参戦した戊辰戦争だが、神機隊は連戦連勝の最強の軍隊だったと、知る広島県人もまずいない。