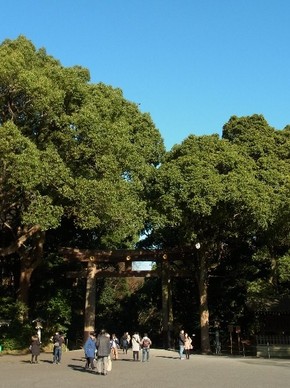

100年、数100年後を見据えた壮大な計画だった、明治神宮の杜=市田淳子

お正月の参拝者数は全国一といわれるのが明治神宮です。原宿駅の真横にあり、交通の便も抜群。表参道という若者の街も至近距離にある、この地に神様の杜があります。

古代の神社には社殿がありませんでした。動植物を神霊としたり、森そのものを神社と考えていたりしたようです。

神社をモリと読ませ、社(モリ)は杜(モリ)の同義語だったというのも、うなずけることです。

明治神宮の杜は明治天皇崩御のあと、国民の間で、ご神霊をおまつりしたいとの熱い願いが湧き上がりました。

明治神宮の杜は明治天皇崩御のあと、国民の間で、ご神霊をおまつりしたいとの熱い願いが湧き上がりました。

1915年(大正4年)から1920年(大正9年)にかけて、当時、畑や田圃、アカマツが生える代々木御料地に、全国からの献木によって明治神宮がつくられました。

その杜で2016年1月24日に、日本山岳会・自然保護委員会が主催する自然観察会が行われました。樹木に詳しい森林インストラクターが、明治神宮の樹木の見方などを、丁寧に解説してくださいました。

雑木林だと、冬は木々が落葉して明るくなるのですが、明治神宮は違います。そのうえ、神社によくある杉並木もありません。

明治神宮の杜づくりを計画したのは、本多静六、本郷高徳をはじめとする当時の林学・農学・造林の第一線の学者たちです。

敷地脇を機関車が走ったり、西新宿方面には工場があったりという立地でした。将来は大気汚染も予想していたのでしょう。さらに、乾燥した土地だったので、それら条件をも加味しながら、最終的にカシ類、シイ類、クスノキ類などの常緑樹の杜をつくることでした。

このように百年、数百年後を見据えた壮大な計画だったのです。

私たちがいつも登る山の自然環境とは違い、自然界では絶対に隣り合っているはずのない木が、明治神宮では、いっしょに元気に生きています。

つくられた杜とはいえ、それなりの生態系が出来上がっています。そんな杜は、登山を趣味とする私たちのとてもよい勉強の場となっています。

もともと私は、ピークハントのために登山をする気は全くなく、山に登る途中、その地に生きる樹木や昆虫や鳥獣類に出会えることこそが、登山の一番の愉しみであり目的です。

このような観察会に参加することは、登山の愉しみが増え、山に対する気持ちを新たにしてくれる大切なことだと思いました。

自然が存在するには、必ず意味があります。それは長い間の自然界の変化だったり、人間の影響だったりします。この世に意味のないことはなく、ただ私たちには計り知れないだけだと思います。

百年後を見据えて杜をつくった英知は、今後、国立公園などの自然保護にも受け継がれるべきです。これから先、ずっと日本の山が破壊されることなく、自然を大切にする心を持って登山を愉しむ、こうした文化が続いて行くことを願います。(森林インストラクター)

ハイキングサークル「すにいかあ倶楽部」会報№197から転載