「山の日」から、安全のための知識と方法(6)=東京・有楽町

3月29日は、日曜だが、国際フォーラムの会場には、山ガールも来ていました。トークショウを愉しんだり、登山用品関係をのぞき見たり、とても楽しそうな若者が多かった。それが特徴です。

石井弘之(ひろゆき)さんは、成城学園の中学校高等学校の校長である。

同校は1930年に、オーストリアからハーネスシュナイダーを招いて、スキーを学んでいる。「海の学校」「山の学校」は同校の伝統行事である。

中学1年生は「海の学校」で、生命の教育、心臓マッサージの実習、ADEの使い方などを学んでいる

中学2年生になると、240人が8班に分かれて、北アルプスに登っている。槍ヶ岳、白馬岳、唐松岳。大勢の生徒を安全登山させる対処法について語った。

教師はふだんの部活動、大山登山などを通して、個人の体力、集中力、指示に対する反応力など、総合的な判断から、一人ひとり挑む山岳を決めていく。この振り分が安全への第一歩である。

約100人の教員は、春と秋に、プロの山岳ガイドから指導を受ける。教員のなかにも、大学山岳部のキャプテンやマナスル登頂の経験者がいる。本隊に同行してもらい、次のリーダーとして学ぶ。

生徒への注意事項として、

① 走るな。 遅れると追いつこうとする。

② 振り向くな おしゃべりにつながる。

③ 荷物を谷側に置くな

④ 石をけるな

④ 手に荷物を持つな 両手を開かせておくことはとっさの対処になる。

前日に、登山に出かける装備で、登校させる。それぞれにチェックする。ヘアドライアーとか、缶詰とか、重いものを持ってくる生徒もいる。ザックの荷の計量を行う。

7月下旬は、このごろあてにならない。ゲリラ豪雨もある。後退する、勇気と決断が安全登山の要になる。「山の学校」のあとは、次年度に向けた反省会を行う。

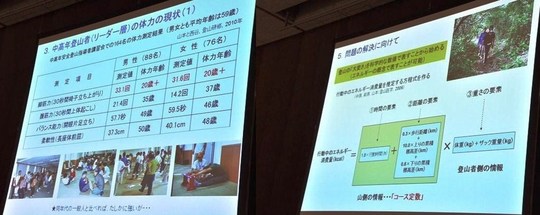

山本正嘉さん(鹿屋体育大学・教授)は、人間の運動能力の限界を引き上げるために、瞬発力、持久力、疲労、回復などに取り組んでいる。その成果をもとにスポーツ選手への教育や指導を行っている。

山本正嘉さん(鹿屋体育大学・教授)は、人間の運動能力の限界を引き上げるために、瞬発力、持久力、疲労、回復などに取り組んでいる。その成果をもとにスポーツ選手への教育や指導を行っている。

「登山は想像以上に、ハードなスポーツです。その認識が甘い人が多い。役立つトレーニングができていない」

そう述べたうえで、脚力が弱いとバランス能力と俊敏性に欠けてきて、事故につながります、とつけ加えた。

登山歴10年以上で、60~70歳代のベテランが事故を起こしている。

転ぶ事故が多い。つまずいたり、浮き石に乗ったり、踏み外したり、スリップしてバランスを失う。こうした事故は、全体の56%を占めている。

太郎平小屋に掲示された『最近の事故』から、足首骨折、大腿骨折、頭部座礁が多い、と事例で示す。

「病気による事故もあります。とくに山の登りで、心臓に負荷がかかり、突然死が起きています」

心肺機能が弱いことにも起因しています、と補足した。

山本は「運動の強さ」を11段階に分けている。

1レベルは座る、立つ、入浴、車に乗る

5レベルはかなり速く歩く、野球、ソフトボール、

6レベルは、ハイキング、ジョギングと歩行の組合せ、バスケット、水泳

7レベルは、無積雪期の登山、サッカー、テニス、スケート、スキー

8レベルは、雪山・岩山、ランニング(分速130m)、水泳(中くらいの速さ)

10レベルは、柔道、空手、ラグビー

11レベルは、速く泳ぐ、階段を駆け上る

【写真の上で左クリックすると、2倍の大きさになります】

安全登山のためにも、ふだんのトレーニングが大切である。山本さんは図表で示した。、

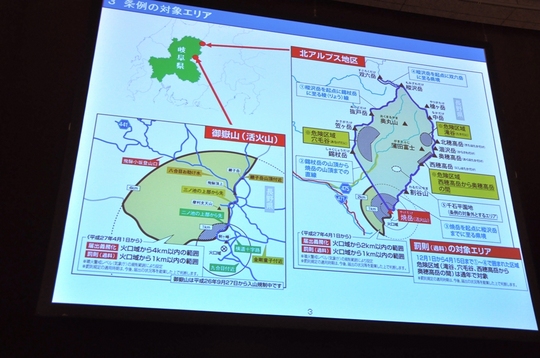

飯田肇(はじめ)さん(富山県・立山カルデラ砂防博物館学芸課長)は、「自然と危険を考える」という面で講演を行った。

『登山には4つのキーワード』

①身体の準備

健康ですか。トレーニングしましたか。よく眠れましか。仕事や勉学の疲れはありませんか。

②計画立案

まず地図を用意しましょう。どこに行くのか。どのくらい登り、下りがあるのか。逃げ道はあるのか。

③忘れ物はないか

レインウェア、防寒具、ヘッドランプなど、絶対に忘れてはいけないものをチェックしましょう。

④登山届

山で最も大切な安全対策です。

『高さと風』

高さを増すほどに、風が強くなる。規則性がないので、予測が難しい。山岳は地形によっては、強風になる。

冬はジェット気流の基軸が南下するので、とんでもない強風になることがある。

瞬間風速は平均風速の1.5~3倍になる。