まえがき

現在の蕎麦は、約400年前、蕎麦掻き(そばがき)が、蕎麦切り(そばきり)に進化したものと言われている。

元禄15年(1703年)赤穂事件の折、集合場所に向かう前に「亀田屋」という店で蕎麦切りを食べたと記録されている。江戸時代中期からは、会席や鰻屋に比べると安価だと、屋台の蕎麦屋が庶民の間にひろまった。

戦後の復興と共に、丼物も行う蕎麦屋が広まった。

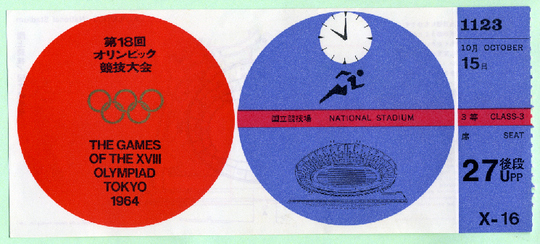

【木彫りの看板の店名は、ご主人(日髙安邦さん)が彫った】

現在、厚生労働省による調査では、蕎麦・うどん店の事業所数は全国で3万1869軒あり、市場規模では微減傾向にある。だが、外食産業のなかでは、変化の少ない有望な市場という発表である。

現在、厚生労働省による調査では、蕎麦・うどん店の事業所数は全国で3万1869軒あり、市場規模では微減傾向にある。だが、外食産業のなかでは、変化の少ない有望な市場という発表である。

そんな蕎麦業界で、足立区梅田で修行された初代が40数年前、葛飾区柴又に店を構えた蕎麦屋が「鶯庵 やぶ忠」だ。

いまは二代目のご主人・日髙安邦さんで、ご夫婦が17年前、帝釈天の参道に開いた店舗で切り盛りされている。

「鶯庵 やぶ忠」のご主人は、創業者の親父さんがこだわった自家製粉 石臼引き、手打ちの蕎麦作りを受け継いでおり、「今でも修行中だよ」と頑張っておられる。

● 同じ蕎麦はない 蕎麦作りのこだわり

やぶ忠の蕎麦は、なんといっても自家製粉で石臼引き、手打ちが売りである。

多くの蕎麦屋は粉を買って蕎麦を作るが、やぶ忠は、新潟の農家から、殻付きの蕎麦の実「玄そば」を仕入れている。まずは磨き、そして自前の機械で殻剥きをし、さらに選別をして自家製粉とする。

「挽きたて、打ち立て、茹でたて」の蕎麦を称して「三たて」と言う。「挽きたて」とは、製粉したばかりのそば粉を使うことだ。

蕎麦粉は香りや風味の劣化が速い。だから、挽きたての粉にこだわるのは、職人として自然な思いで、大変な手間がかかる。

自家製粉することで、こだわりの蕎麦が作れる。

【参道から見えるガラス張りの作業場】

蕎麦の実は、外側から殻(果皮)、蕎麦粉(挽き割り)、花粉(打粉)、そして中心の御膳粉に分かれ、味と香り、つながりやすが変わる。夏は粉が乾燥する時期なので、つながりにくい。

そこでつなぎ(挽き割り)を多めにして打つ。逆に冬はつながりやすので、あえて殻を入れる。新蕎麦だから白いと思われるが、味や香りを考え殻を入れるので、田舎蕎麦のように黒くなる。

新蕎麦に見えないとご主人の日髙さん(40才)はこぼす。

蕎麦作りの難しさで、もう一つはこねても固まらないことだ。蕎麦にはグルテンがないため、水を入れこねても粘りが出ない。

そこで小麦粉を加え粘りを出す。他店ではワカメや山芋を使うこともある。

【手前から、こね鉢、石臼】

やぶ忠の蕎麦は、外二(そとに)と言って、蕎麦が10に対し、つなぎが2の配合だ。

二八(にはち)よりも、つなぎの量が少ない。だが、それも季節により変える必要があると語る。暖かい蕎麦は、つなぎを多めにしないとのびて溶ける。はしが持ち上がらない。

特に高齢者は温かい蕎麦を好むので、つなぎを多くすることもある。

こだわりと物作りの葛藤だ。正解がない。だから『うまい』と言ってくれる人の話だけしか聞かない、とご主人は語ってくれた。

一元の客か常連かによっても、蕎麦の好みが違うと言う。万人に合わせるのは難しい。毎朝、店のスタッフと話しながら決める。

しかし、水加減は計ったことはない。季節や天候、気温などを考えて、自分の勘で決める。だから、毎日、同じ蕎麦にはならない。その感覚が分かるまで、6年や7年はかかるとご主人は語る。

その次の工程が、伸ばしと広げの作業だ。のし板の上で、手早くめん棒で薄く伸ばしていく。通常は、1キロ程度を伸ばすのがせいぜいらしい。

それをご主人は、3.5キロ(約一貫)の蕎麦を広げる。帝釈天の参道から見えるように作られた作業場ののし板はそれほど広くない。

3.5キロを伸ばすと、かなり蕎麦がはみ出るが、それを2本目のめん棒で巻きながら、見事に伸ばす。

蕎麦打ちも、伸ばしの技術も、先代の父親から受け継いだそうだ。他のやり方を知らないから、大変な技術であっても、今はそれが普通だとご主人は言う。

蕎麦を伸ばす際中、私は横にいて写真を撮っていた。その間も、いろいろな話しをしてくれるご主人。

緊張しますかと聞くと、「いや。いつも見られているからね。」と自然体だ。確かに、ガラス張りの作業場は、参道を歩く観光客から毎日見られている。「さすが、職人。」と感じた瞬間だった。

取材中、試しに切ってみないかと蕎麦包丁を渡された。こま板という当て板に包丁を当てて切るのだが、巾がそろわない。太くなったり、細くなったり。不揃いの蕎麦は茹でて、ご主人が切った蕎麦と比較するように、皿を分けて出してくれた(右の皿が私が切った蕎麦)。

太い蕎麦は、噛む必要があり、のど越しは悪い。しかし、蕎麦の生地が良いので、味は美味しかった。

【左、ご主人が切った蕎麦。右、作者】

次の世代につなぐ「そばの花観察運動」

「やぶ忠」店内のレジ前に、手書きの取材日記が吊り下げてあった。奥様に聞くと、「そばの花観察運動」だと言う。

全国そば組合(※)が主催する活動で、全国の小学校にそばの種子を配布し、授業や家庭で栽培してもらう。写生画を募集し、厳正な審査により優秀な作品を描いた子どもに奨学金を贈呈している。

2018年で第32回を数え、応募数は1324点だった。(そば組合のホームページより)

【組合の月刊誌「麺」で発表された入賞者の作品。ご主人の地元、柴又の小学生も入賞している】

同そば組合の活動は絵の表彰までだが、さらにやぶ忠のご主人は、地元の小学校の家庭科室で、近所の蕎麦店主も誘って収穫した実を使った蕎麦打ち体験を教えている。

同店のレジ前に吊り下げてあった手書きの取材日記は、その活動に参加した小学5・6年生が作ってくれたものだと教えてくれた。店も、この日だけは休みにして蕎麦打ちの体験を引き受けている。次の世代の子供たちに蕎麦打ちを伝える。

それを楽しみしているご主人が、嬉しそうだった。

あとがき

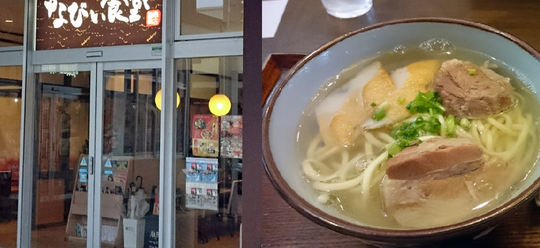

取材のきっかけは、今年(2019)の正月だった。自宅マンションの友達(居住者)と柴又で飲んだ帰り、締めに蕎麦を食べようとなり、帝釈天の参道に面した「やぶ忠」に入った。

その時、取材を申し入れ、早1ヶ月近く経ってしまった。公私に忙殺され、なかなか伺えず、とても気になっていた。やっと休みが取れ、アポなしでいきなり店に伺ったが、快く取材に応じていただいた。

蕎麦切の体験、その蕎麦を茹でててくれたりと、とても親切にしていただき、日髙さんの暖かい人柄に、感謝しています。

【やぶ忠の1階にあるテーブル】

テーブルは大きな檜の丸太を半分に割ったもの。知り合いのお店から譲り受けたと言う。こんなに重いものをスタッフだけで高砂から運んだそうだ。私も、欲しい・・・。

◆取材は、2019年1月26・30日、2月11日「やぶ忠 帝釈天参道店」にて。

◆写真は、2019年1月26・30日、2月11日

参考・引用資料

厚生労働省2005年9月発表「飲食店営業(そば・うどん店)の実態と経営改善の方策」

※ 全国そば組合=日本麺類業団体連合会/全国麺類生活衛生同業組合連合会