≪向う三軒、両隣≫、この表現は、江戸の町の神田、浅草、向島などに代表される、大小の長屋がひしめき合っていた街の、生活風情を表す言葉であり、江戸から遠く離れた、葛飾の地には当てはまらない。

撮影、2014(平成26)年4月2日、水元公園にて。 金町地区の保育園児たち。園児一人ひとりが、大きな水筒を身に着けて、いつでも自分で飲めるようにしているのが、ほほえましく見えた。

先生が、「 そろそろ桜のお絵かき、おしまいよー!」 と声をかけた。

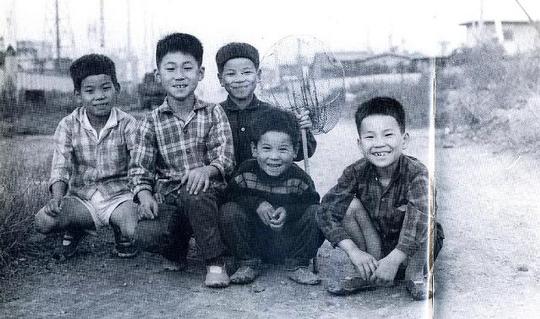

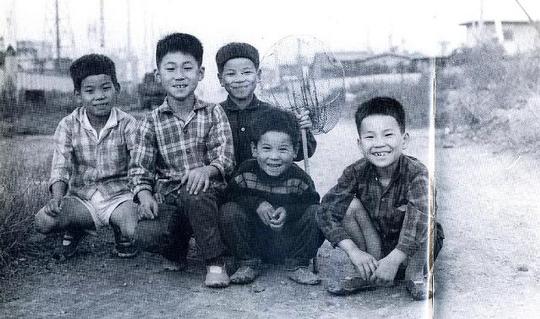

写真集 葛飾区の昭和史(株)千秋社 昭和38年 子供たち 新小岩

*

荒川の向うに広がっていた葛飾の堀切、新宿、四つ木地区の一部には、江戸下町風の街並みがあったが、ほとんどの地域は、昭和30年代までは、田んぼと畑と沼地が広がっていた。 そこは、産業としての農業と、大企業の数少ない工場と、圧倒的多数を占める各種地場産業の中小零細工場の、職住混在の地だった。

その後、農業地域にも、工業を営む人たちが流れ込み、最終的には、当時ホワイトカラーと呼ばれた人とその家族が、農地と工場跡地を埋め尽くした。

農業と新興産業の工場が、時代の流れで共存していた、昭和50年代までは、両産業の中間的存在で、商業とサービス業の人たちが活躍した。

そして、この地域の人々の毎日の、毎月の、季節ごとのライフサイクルの中で、共通の生活スタイルができあがっていた。

そのことが、葛飾の地が、過密な住宅地域とは異なる、独特な人情的つながりがある生活の地になったのかもしれない。

今、失われつつある≪わがまち かつしか≫を、これからの世代に伝えて残すには、まずどのような人情の生活があったのか、知りたくなった。

立石の岡島古書店 岡島さん 華やかな思い出

葛飾の下町と呼ばれる立石で生まれ育っている岡島さん(72歳)、親子2代にわたり、ここ立石1丁目で古本屋を営んでいる。 そのため、立石の生き字引である。 第二次世界大戦の戦後から、

この地域が繁栄を極めた時期の話を聞かせてもらった。

岡島さんの夢に出てくる子供の頃の場面は、いつも同じとのこと。

「 近所のハスの田んぼから、1本かっぱらって逃げる夢なんですが、泥にはまってどうしても逃げられなくて、目がさめちゃうんです 」と、おおらかな時代の話から始まった。

戦後も時々停電した夜は、親爺さんは、カーバイトランプで店の中を灯していた。 カーバイトは、水に接するとアセチレンガスが発生し、火気があると激しく燃える鉱物である。

「 そのカーバイトの工場がこの先にありましたが、1947(昭和22)年のキャサリン台風の洪水の時に、燃えちゃいました、すごかったです 」と、つい昨日の出来事のように語った。

立石から四つ木全体が町工場で、働く人も多かった。 「 古本も、特に大衆物が、ものすごく売れましたよ。 夜遅くまで店を開いて、こっちの商売も頑張りました。 このあたりは、ブリキ製品の工場がたくさんあったので、プレス機械で指が詰まった人がいっぱいいましたね。

お客さんが書棚に手を伸ばした時に、気が付きました 」

続きを読む...