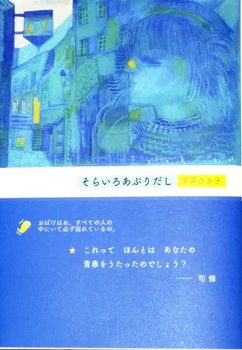

【寄稿・詩集「そらいろあぶりだし」より】 お花見 中井 ひさ子

三月の終わりに、松村君から「青山墓地の桜がきれいです。お花見に来ませんか」とのハガキが届いた。住所は青山墓地、地下鉄「外苑前」からの地図と電話番号まで書いてある。

毎年お花見は、歩きながら、電車の窓からなので、今年はと心が動いた。それに松村君には、卒業以来逢っていない。懐かしい。行こう。

外苑前に着き地上に出ると車の往来、人の動きにスピード感があり、ちょっと立ち寄りたくなるお店が並んでいる。

「さすが青山」

独り言を言いながら、地図どおり左へ左へ曲がって行くと右手に墓地と桜並木が続く。忠犬ハチ公の碑と共に建つ上野英三郎氏の名前を探しつつ通り過ぎたら、赤松の横に確かに彼の名前があった。

手を合わすのか、名前を呼ぶのか迷っていると、すっと長身で切れ長の目の彼が現れた。

手を合わすのか、名前を呼ぶのか迷っていると、すっと長身で切れ長の目の彼が現れた。

「変わってへんな、何年振りやろ」

思わず出た私の大阪弁。

「君だって変わってないよ、でもちょっと太ったかい」

彼はしっかり東京弁だ。

「いつ逝ったの」

「それが解らないんだ。気が付いたら青山墓地さ」

「それにしてもなぜ電話が付いているの」

「俺、理系だろう」

にゃりと首をすくめる。

歩きだすと桜並木は音を遠くした。薄桃色の花の群れは少し重たげに、空に向かって息づいている。柔らかな花弁が肩にかかる。

「今頃、どうして私にハガキをくれたの」

「いや君だけじゃないんだ、知り合いの女性十人に出したのだけど来てくれたのは君だけさ」

ちょっと困った笑顔は昔のままだ。

「俺、生きている頃は独りが心地よかったけれど、死んだら妙に人恋しくてね」

「私は生きていても人恋しいよ」

思わずつぶやいていた。

「あまり私たちの生活と変わらないみたいね」

「そうさ、住まいが青山墓地に変わっただけさ。でも、夜はうるさいんだ。ここは軍人さん、文化人、お金持ちが多いだろう、生きていた頃のたわいのない自慢話に花が咲くのさ、人間なんて死んでも変わらないとしみじみ思ったよ」

辺りを見まわしている。そして、指をさす方に顔を向けた。

「ほら、あそこのベンチに座っている女の人、俺たちの仲間さ」

彼女は優しい目をして桜を見上げている。

「心が通い合った時だけ俺たちが見えるんだよ」

いろんな所で松村君たちの仲間に出会っているのだと知り、これから街を歩く楽しみを思う。

「死んでも心だけは動いているんだ。それが良いか悪いか解らないけれどね」

彼は空を見つめ、ぽつりと言った。

「近くにちょっと洒落た喫茶店があるんだ」

桜並木を背に少し足が速くなった。

喫茶店の中は、ほどよい明るさで雰囲気がありクラシック音楽が、心地よく耳に入ってきた。

「いつもの、イチゴショートとキリマンジャロ」

ウエイトレスに親しげに注文する。

しばらくすると、大きなイチゴがのったケーキと深い香りのするコーヒーが、私の前に置かれた。思わずウエイトレスの顔を見ると、彼女はにこやかに私を見返した。

前の席に目をやると空席だった。

私はゆっくりとケーキとコーヒーを味わい、夕暮れの青山を後にした。

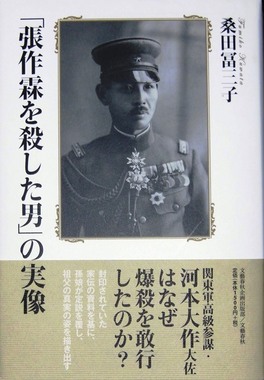

【関連情報】

詩集 「そらいろあぶりだし」

作者 : 中井ひさ子(なかい・ひさこ)

定価 : 2000+税

発行 : 土曜美術社出版販売

〒162-0813 東京都新宿区東五軒町3-10

☎ 03-5229-0730

fax 03-5229-0732