アメリカのライフ誌が1999年に掲載した、「過去千年の世界の文明に最も影響を与えた偉大な人物百人」の記事がある。

科学(31)、政治(19)、芸術(14)、思想(10)、その他(26)であり、そのなかで、日本人はただ一人。ダ・ヴィンチ、ベートーヴェンなどと並び、芸術(14)の中に、「葛飾北斎」の名がある。

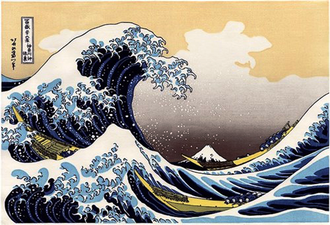

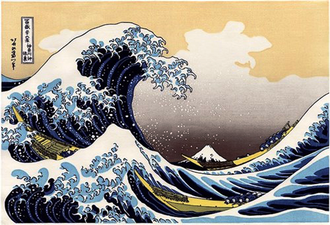

北斎は、優れた芸術家として世界的に高く評価されている。彼の作品の中では、とくに「神奈川沖浪裏(なみうら)」が有名だ。確かにその通りなのだろう。だが、房総の人間である私としては、若干気に食わないところがある。

北斎は、優れた芸術家として世界的に高く評価されている。彼の作品の中では、とくに「神奈川沖浪裏(なみうら)」が有名だ。確かにその通りなのだろう。だが、房総の人間である私としては、若干気に食わないところがある。

昨年11月中旬、東京都美術館で開催された「ゴッホ展―巡りゆく日本の夢」に足を運んだ。ゴッホ中心ではあったが、浮世絵や北斎の富岳三十六景なども展示されていた。とりわけ、北斎の「神奈川沖浪裏」は別格で、豪壮な大波が、まさに崩れ落ちる一瞬を切り取った、素晴らしいものだ。

「動」の一瞬を切り取った絵画はそれまで存在せず、ゴッホはもとより、カミーユ・クローデルの彫刻作品「波」、それに作曲家ドビュッシーの交響詩『海(ラ・メール)』の着想など、西洋芸術の多くのジャンルに多大な影響を与えた、と紹介されていた。

房総鴨川の一角に、「波の伊八 生誕の地」の碑が建っている。

「波の伊八」とは、武志伊八郎伸由(たけしいはちろうのぶよし)のことで、1752年(宝暦2年)に生まれている。

小さい頃から手先が器用だったので、彫刻師の弟子となった。そこで腕を磨き、安房・上総をはじめ、江戸や相模など、南関東を中心に百ヵ所近くの寺社に彫刻を残している。

得意な作品は、「波」と「龍」だ。特に「波」の彫刻は当代一との誉れ高く、上方の彫師たちの間では「関東に行ったら波だけは彫るな。彫ったら笑われる」といわれていた。

彼の欄間彫刻作品は、鴨川や夷隅周辺の寺に多く残っている。私が最初に見たのは、八年ほど前の鴨川の鏡忍寺。伊八の墓もそこにある。南房総市の石堂寺も有名だ。

これらの寺院はほとんどが名刹で、火災等で縮小はしているものの、大寺院であった面影を今も残している。

いすみ市にある行元寺(ぎょうがんじ)には三年ほど前に行った。ここにも、伊八の手による欄間彫刻「波と宝珠」が現存する。寺の坊さんから説明を受けた。

「表から見ると、右から左に打ち寄せる大波の波頭が、まさに崩れんとする一瞬を切り取っています。これを、裏から見ると、北斎の「神奈川沖浪裏」と同じ構図になるのです。よーく、ご覧になってください」

この「一瞬の切り取り」が、北斎に「神奈川沖浪裏」の構図を創造させたのだという。私自身、にわかには信じられないほど驚いたことを覚えている。帰宅後、インターネットで伊八の勉強を続けた。

行元寺の彫刻を制作したのは伊八58歳のときで、北斎は50歳だった。「神奈川沖浪裏」を含む冨嶽三十六景の製作より20年ほど前のことになる。

北斎は房総によく来ていて、打ち寄せる波のスケッチが多く残っている。しかし、それらは正面から描いた平凡なもので、「神奈川沖浪裏」のような、波を横から切り取ったものでも、波頭の「一瞬の崩落」を描くものでもなかった。

どのようにして、北斎が伊八の作品を知りえたのか?

当時、雪舟十三世を名乗っていた有名な浮世絵師「三代堤等琳(つつみとうりん)」が、多くの弟子とともに活躍していた。

いすみ市の太東﨑(たいとうさき)断崖上に飯縄寺(いずなでら)がある。本堂外陣欄間には、伊八五十四歳の作品「波と飛龍」があり、その内陣天井には、堤等琳自身が来て描いた「龍や花鳥図」五十数点が飾られている。また、さきほどの行元寺では、等琳の弟子のひとり等随(とうずい)が襖絵を担当していた。

伊八は、等琳一派と、多くの寺で一緒に仕事をしていたのだ。

北斎も等琳の弟子だった。彼は、師の愛弟子でもあり、その影響を最も受けた弟子だった。したがって、北斎は、等琳一派が一緒に仕事をしていた伊八の話も聞いていたことだろう。

尊敬する師の仕事を見んと房総を巡るときに、伊八の作品もみたいと思っていたに違いない。こうして、北斎と伊八が結びついたと、歴史書は述べている。

伊八の「波と宝珠」が波の一瞬を切り取っているのに間違いはないが、それを「神奈川沖浪裏」にまで昇華させたのは、さすがに北斎なのだろう。

しかし、世界的に有名な「北斎」に、天啓と呼べるほどの衝撃を与えた一人の「彫師」、片田舎に生まれた手先の器用な一人の「彫師」、が房総にいたことも事実だ。

これらを知ったことで、「神奈川沖浪裏」を見る目が変わっていった。

葛飾北斎作「富嶽三十六景」の小型画像を著作権フリーより