戦争を終わらせるための核兵器 = 祈る、願う、広島平和運動の限界 (下)

2014年6月13日、フランスで行われた「ノルマンディー上陸作戦70年記念」で、欧州やロシアなど20カ国以上の首相が参加した。盛大なイベント会場では、大スクリーンに日本へ原爆を投下するモノクロ映像が流れた。

現職のオバマアメリカ大統領が、ガムを噛みながら、原爆投下の瞬間に拍手をしていた。

『あまりにも酷(むご)い。これが西洋社会か。原爆が爆発する映像が流れ、戦争を終わらせたとして賛美し、拍手する各国首脳に反吐がでる』 (ユーチューブのコメントより)

どのくらいの日本人が、この式典の事実を知っているのだろうか。

これはオバマ米大統領が広島に来る2年前である。ともに、現職大統領だった。

ドイツのメルケン首相は拍手せず、ロシアのプーチン大統領は胸の前で十字架を切って哀悼の意を表していた。

https://www.youtube.com/watch?v=USqLx7un7Fw&t=3s

《ユーチューブのコメント》

①この映像にたどり着いて、プーチンを見たとき涙がでた。

②この映像を残して下さいまして感謝します。 ウクライナとロシアの戦争で 日本人はプーチン批判ばかりのマスコミ報道に疑惑を感じなくてはならない

③プーチンは今はウクライナの戦争で悪者扱いだが、本当はとても優しい人なのかも知れないな

④オバマのノーベル平和賞を白紙にして欲しい

⑤ガム噛みオバマ 慈悲神プーチン

*

この2年あと、2016年8月6日に、オバマ大統領が広島の原爆式典にきて、列席する被爆者ひとりの肩を抱いた。そのあとの原爆資料館の見学は、わずか約10分間の滞在である。およそ歴史的な訪問といえない。

後日、広島市はオバマ大統領がアメリカの原爆投下を謝罪したかのような演出につかっている。これはある種の情報操作である。プロパガンダともいう。

*

今回(2022年)のウクライナ戦争のさなかにおいて、ロシア・プーチン大統領が、

「毎年、8月6日に広島で原爆式典が行われているが、原爆投下はアメリカ大統領の指令によるものだと一言もいわない。日本は教科書でそれを教えていない」と痛烈な批判を送ってきた。

胸元で十字を切ったプーチンだけに、たしかに調べてると広島の式典をよく見ている。慰霊碑のまえで広島市長にしても、小学生ら男女が肩をならべて追悼文を読んでも、1945年の原爆投下はアメリカだったと一言もいわない。

これは大人が追悼文の原文から削除したのか。現に、教わっていないのか。

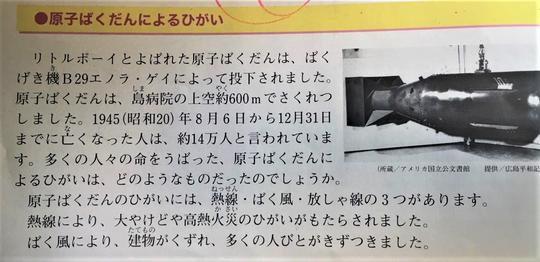

《広島市内の小学校4~6年用》原爆投下したアメリカが未記載。

学校の副読本を取り寄せてみると、なんとプーチン大統領の批判通りである。

広島県内の小学校では、1945年の原爆投下した国がアメリカ合衆国だと教えていないのだ。資料を要求する際の私すらも、B29エノラ・ゲイってなんの話だと思ったほどだ。アメリカ米軍爆撃機のB29エノラ・ゲイと書かなければ、日本中の子供などわかるはずがない。

『正確に教えないことは、嘘をつくことおなじだ』

こんなにも、わい曲された教育が、戦前の言論統制の軍国教育ならばまだしも、現代社会の日本の教育現場でも、まかり通っていているのか、と私は背筋が寒くなった。

親御さんは、正確な歴史を教えられないような、こんな歪んだ学校に大切なわが子を預けたくないだろう。

昨今、海外からハイスクールの学生らが大勢で広島にやってくる。広島市の姿勢がこれでは、おおかた原爆ドームは単に戦争史跡に過ぎない。ローマ時代の遺跡見学のように。

『戦争を終わらせるための核兵器』

NATOか、ロシアか。いずれかがウクライナ戦争を終結させるために、トルーマン大統領のように戦術核をつかう可能性がある。

果たして、どちらか。

もういちど2014年6月13日の、ノルマンディー上陸作戦70年記念にもどると、このとき世界の主要な国の首脳があつまり、当時のウクライナ情勢の緊迫化を受け、重要な外交折衝の舞台ともなった。

フランス紙は、次のように記す。

『米国のオバマ氏とロシアのプーチン氏が顔をそろえた。加えてウクライナのポロシェンコ次期大統領を招待していた。ウクライナ問題を巡る討議の役者はそろった』

ここで首脳たちが決ったのが、NATOは1センチたりとも軍事力をロシアに近づずけさせない、という約束だった。

ときが流れて独立国のウクライナが、ポロシェンコ大統領へ、さらに選挙でゼレンスキー大統領に代わると、かれはNATO加入を表明した。

「約束違反だ」とプーチンが激怒したのだ。ことし2022年に入ると、『ウクライナのNATOは白紙に戻せ、中立化させよ」とロシア軍が国境を越えてウクライナに侵攻してきたのだ。

*

日本のTV・情報番組のなかで元政治家・現弁護士(Hashimoto)が『プーチンを暗殺できる軍事クーデターが必要です』と堂どうと言っていた。

胸に十字を切る大統領を暗殺せよ、軍事クーデターで別政権を立てろ、という無責任極まる人物が、偉そうぶってTVで正論のごとく語る。

かりそめにもロシア国民が選挙で選んだ大統領である。それを暗殺させて、ミャンマーのような軍事政権をロシアに誕生させてどうするのか。

ロシアが軍事独裁国家となれば、このさき100年の大きな遺恨になるだろう。

日本がかつて2.26事件の青年将校のクーデターで、政治家が正論を吐けなくなり、やがて太平洋戦争の道にすすんだ。こうした日本の負の歴史すら念頭になく、ウクライナ戦争を劇画のごとく語る。こうしたコメンテーターを採用するディレクターを含めて、他国の戦争をドラマでしか見ていない。

「これは報道のニュース番組でなく、娯楽の情報番組です」とTV局に言い逃れがあるのかもしれない。しかしながら、視聴者は情報番組と報道番組の差など判らない。一体化して映像を観ている。

ニュースを加工した商業主義番組であっても、最低限のジャーナリズム精神と責任感が必要である。

そればかりか、他国の選挙で選ばれた大統領にたいして生命を狙え、と軍事暗殺など嗾(けしか)けるなど、言論自由が保障された日本だといえども、道義的、倫理的、青少年に対する教育的にもやめた方が良い。、

*

プーチンは胸に十字を切った大統領だ。ロシアの豊富な核兵器で脅したけれど、案外、人道的に使わない性格かもしれない。

むしろ怖いのは、原爆に拍手したNATO首脳たちのほうだ。ウクライナ戦争を巧妙な情報操作で、世界中に同情世論を作りだし、

《戦争終結のために、ロシア国内に小型の戦術核核を使用せざるを得なかった。必要悪だ》

NATO首脳がそんなふうに胸を張るかもしれない。まさに歴史はくりかえされる。それはトルーマンが広島・長崎に原爆を使ったロジックである。

広島市の関係者は、この難問に真摯に立ち向かわないと、核兵器の廃絶とはまさに名ばかりで、広島は世界に通用しない。いまやまさに、その兆候が顕著に現れている。

ドイツといえば、謙虚に過去からの負の歴史をつつみ隠さず出してくる。広島は歴史の真実を隠してしまう。この違いが広島平和運動に限界をつくっている。

2022年ウクライナ戦争を境に、広島平和活動の関係者らは、過去からの「祈る、願う」活動から脱却し、新たに体質改善を図るときである。いまは21世紀の危機だけに、却って広島が飛躍する好機である。

実現可能な目標を定めるとよい。

広島市長といえば、安保理に特別に招かれて、日米の戦争歴史を雄弁に語り、『紛争国には、核を使わせない』という信念と権威と外交力を各国に感じさせる。世界から期待される権威者の広島市長にまで昇華する。それが被爆国日本の財産になる。

そこまでの第一歩として今から何をやるべきか。

【関連情報】

小学六年生の男女

「平和への誓い」全文

「75年は草木も生えぬ」と言われた広島の町。

75年がたった今、広島の町は、人々の活気に満ちあふれ、緑豊かな町になりました。

この町で、家族で笑い合い、友達と学校に行き、公園で遊ぶ。

気持ちよく明日を迎え、さまざまな人と会う。

当たり前の日常が広島の町には広がっています。

しかし、今年の春は違いました。

当たり前だと思っていた日常は、ウイルスの脅威によって奪われたのです。

当たり前の日常は、決して当たり前ではないことに気付かされました。

そして今、私たちはそれがどれほど幸せかを感じています。

75年前、一緒に笑い大切な人と過ごす日常が、奪われました。

昭和20年(1945年)8月6日午前8時15分。

目がくらむまぶしい光。耳にこびりつく大きな音。

人間が人間の姿を失い、無残に焼け死んでいく。

町を包む魚が腐ったような何とも言い難い悪臭。

血に染まった無残な光景の広島を、原子爆弾はつくったのです。

「あのようなことは二度と起きてはならない」

広島の町を復興させた被爆者の力強い言葉は、私たちの心にずっと生き続けます。

人間の手によって作られた核兵器をなくすのに必要なのは、私たち人間の意思です。

私たちの未来に、核兵器は必要ありません。

私たちは、互いに認め合う優しい心を持ち続けます。

私たちは、相手の思いに寄り添い、笑顔で暮らせる平和な未来を築きます。

被爆地広島で育つ私たちは、当時の人々が諦めずつないでくださった希望を未来へとつないでいきます。

令和2年(2020年)8月6日

子ども代表

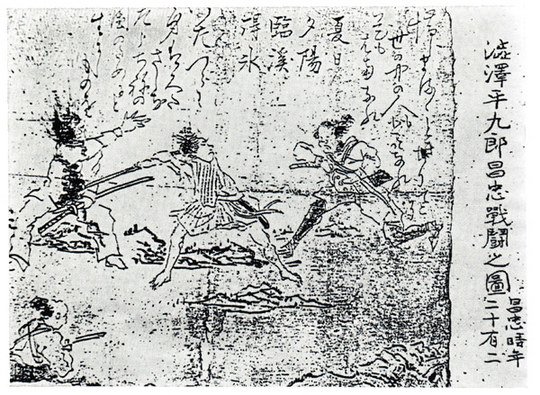

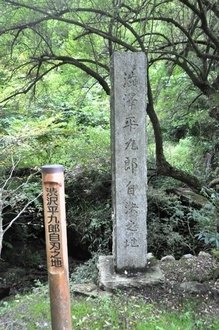

現在、埼玉県の郷土史家において、『飯能戦争といえば、渋沢平九郎』といわれるほど、研究がすすんでいる。

現在、埼玉県の郷土史家において、『飯能戦争といえば、渋沢平九郎』といわれるほど、研究がすすんでいる。

渓流の脇にある盤石の上で、平九郎はすでに切腹していた。

渓流の脇にある盤石の上で、平九郎はすでに切腹していた。