「広島藩・神機隊」 歴史は後からつくられる、真実は後から消される=上野戦争

2011年3月11日の東日本大震災で、三陸海岸が大津波の惨事に遭った。取材で福島県いわき市、広野町などに出向いた。東電原発被害があった一帯に、広島藩の墓を見つけた。

「なんで、明治元年(慶応4年)広島藩の墓があるのだろう」

その疑問から出版まで、約3か年を要している。

当時は、広島に足を運んでも、「原爆で史料がありません」というオウム返し。ただ、雪降る福島や会津に出向けた。郷土史家たちから、広島藩が西軍としてきたという多少の資料があった。広島地区をかなり歩いて、広島藩・神機隊という名前が浮上してきた。

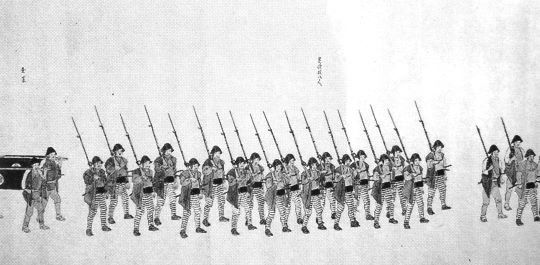

広島の藩兵でなく、若者たちが立ち上げた独自色の強い軍隊だった。やがて、神機隊の研究者だった武田正視(呉市)から『浅野家・芸藩志』の存在をおしえられた。

同家史は、明治後半に完成したけれど、薩長閥の政治家により、自分たちに不都合だと言い、封印されていた。やがて昭和52年、東京の出版社が「芸藩志」全26巻という膨大な量を発行していた。わずか300部の発行だった。

東京から全国に散っており、広島ではほとんど見かけなかった。運良く、東京中央図書館に全巻が置かれていた。その芸藩志を読み込んでみると、幕末の広島藩が克明に浮かび上がる貴重な資料となった。

神機隊の320人が奥州戦争に自費で出兵していく。そこを作品化したのが「二十歳の炎」(改題・広島藩の志士)だった。

同書のなかで、大きな疑問の一つが慶応4年5月15日の上野戦争だった。神機隊の約280人が上野戦争に参戦しているのに、あらゆる幕末関係の歴史書、歴史小説において広島藩がまったく登場しないのだ。なぜか。不可解だった。

「大村益次郎が立てた戦略図面にも、広島藩の存在がない。なぜだ?」

芸藩志のなかでは、上野戦争で、飛鳥山(東京都・北区)に陣を張っているし、彰義隊の逃亡兵を幾人かつかまえている。軍隊として成果がゼロでもない。

その不可解さが解明ができないまま「二十歳の炎」を芸藩志に近いところで、書きあげた。

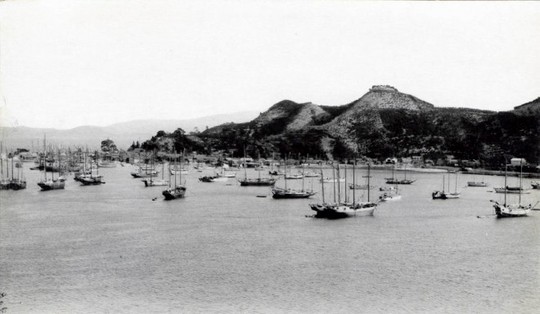

神機隊は、広島藩に320人の脱藩届を出してまでも、自費で奥州戦争にむかった。それも勇気がいることだ。神機隊は大坂の広島藩の藩邸で、浅野家世子・長勲の労で、京都に挙がり、朝廷か「奥州鎮撫使(ちんぶし)応援」の命を受けた。そして、大阪の湊から奥州にむかう。機帆船が舵のトラブルから、江戸湾の品川湊に一時寄港する。

隊員らは上陸し、浅野家の菩提寺の泉岳寺(忠臣蔵で有名)を宿所としていた。

江戸城の開城で、徳川幕府から新政府軍に渡っていた。神機隊の代表が江戸城に挨拶に行くと、大村益次郎から、上野戦争の参戦を要請されたのだ。

長州藩の大村益次郎は、新政府に出向する徴士(ちょうし)で、上野戦争の戦略・戦術のプランナーだった。上野山の北側に位置する王子方面に陣を張ってほしい、と依頼された。

かれらは泉岳寺に,その話を持ちかえった。神機隊は総督をおかず合議制だった。

「バカバカしい。長州の奴らの頼みごとなど聞けるか。鳥羽伏見の戦いあと、広島藩の名誉を失墜させた。......、広島藩は幕府にも色目を使うコウモリだ。風見鶏だ。日和見だと京都で罵詈雑言のうわさを流した。それが長州の品川弥二郎たちだ」

その噂への怒りから、広島藩・神機隊は自分たちの強さをみせてやろうじゃないか、そして名誉回復のためにも、と自費出兵してきたのだ。

「よりによって長州の大村ごときの頼みで、上野戦争に加担などする必要はない。われわれ神機隊は朝廷から、会津を恭順させよ、と特別命令を受けているのだ。会津に一番乗りするのだ」

「そうだ。その通り」

「江戸で寄り道などできるか。それに、奥州に行くまえに、神機隊の戦力を消費してしまうのは考えものだ」

「そもそも、江戸城は約1か月前に無血開城しているのだ。なにも2か月後(閏月が入る)に、上野の彰義隊を壊滅させる必要があるのか。大村は腹の底で、なにを考えておる。慶喜公の一橋家の家臣が彰義隊を立ち上げたというではないか。大村がいうように、彰義隊はほんとうに賊徒なのか。どうも解せない」

「結論をだすまえに、いちど彰義隊を偵察してみよう。拙者が行ってみよう」

五番小隊長の藤田太久蔵(たくぞう)が、帯刀姿で、東叡山とよばれる広大な上野の山に入った。偵察中に、道に迷った。

かれは大勢に取り囲まれた。

「早まるな。拙者は広島藩の浅野家家中のものだ。隊長に取次ぎをしてもらいたい。長州戦争のとき、幕府軍が広島に参集した。海田市で陣を張っていた時の隊長が、もしやこちらにいないかと思って、訪ねてきたのだ」

藤田は有名な奇才だった。彰義隊の小隊長のまえに案内してもらった。

広島県海田町の皆さん 越後高田藩が長州戦争で陣営をおいていた

「貴藩(広島藩)の海田市で、我が隊は八か月間にわたり、お世話になった。長州との戦闘がはじまると、弊藩は犠牲者も多く出した。貴藩には寺院を斡旋してもらい、死者をていねいに葬ってもらった。あらためて、お礼をいう」

「第二次長州討伐は、わが広島藩は戦争回避だった」

「よく存じております」

意気投合した。ふたりの話題が慶応三年の大政奉還、同年12月9日の小御所会議へとすすんだ。

京都御所・小御所会議

「われら彰義隊は、幕府側からみれば、薩摩藩の大久保、西郷の罠(わな)だとおもっておる。慶喜公を参列せず、王政復古派は幼帝(のちの明治天皇)を担ぎ上げる。新しい王政復古の政権が誕生すると、こんどは徳川家に辞官納地せよ、という。でたらめだ」

「わが広島藩浅野家の浅野長勲公、執政(家老職)の辻将曹が、その小御所会議に参列した。しかし、その後は、大久保、西郷の動きが怪しい、これは私的な動きだ、島津幕府を狙っておると、辻将曹や長勲公が薩摩藩と距離をおきはじめた」

それは鳥羽伏見の戦いが起こるまえだった。

大久保利通と西郷隆盛は、公家の岩倉具視としめし合わせて、徳川家に約800万石の領地を朝廷に返上させる。それをもって新政府の費用をまかなう、と強引に押してきたのだ。かといって、大久保は島津久光に77万石を朝廷に返上してほしい、と口が裂けても言えない。

「慶喜公は大久保・西郷の悪質な陰謀だと見抜いたのでござる。小御所会議のあと、辞官納地の要求だ。徳川家だけが、王政復古政権に領地を返上するのはおかしい。なぜ、徳川家だけに犠牲を強いるのは不公平だ、という慶喜公が怒るのはわかる。ここから旧幕府側のわれらは、慶喜公の怒りをくみ取り、薩摩がほんとうにを許せなくなった。打倒薩摩藩となった」

彰義隊の小隊長の説明にたいして、藤田太久蔵(たくぞう)は理解をしめした。

彰義隊の小隊長は、さらにこういった。

「大政奉還のあと江戸や関東周辺で、薩摩藩の狼藉、放火がはじまった。江戸警備の庄内藩の屯所に銃弾が撃ち込まれた。(現代でいえば、テロリストが警視庁に銃弾を撃ち込んだのと同じ。)。幕府側は堪忍袋の緒が切れた。薩摩藩をつぶせ、もはや『討薩』が合言葉になった」

勘定奉行の小栗上野介らが、薩摩藩の江戸藩邸を焼き討ちした。海軍をつかって逃げる薩摩藩士を追う。このとき旧幕府と会津藩は、朝廷に「薩摩藩を討つ」という許可をもらうための「討薩の表」を持って京都にむかった。

そして、華城(大坂城)の慶喜の許に立ち寄った。

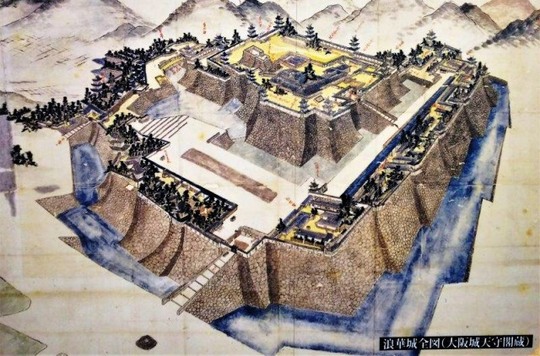

華城(大坂城)/秀吉が築城する 写真=ネットより

華城(大坂城)/秀吉が築城する 写真=ネットより

二条城から、慶喜が華城(大坂城)に移っていた。討薩軍らの幹部は、面会した慶喜公から、朝廷から薩摩征討の許可が得られるまで、戦争をしてはならぬ。討薩の許可が出ても、『京都で、銃を放つな。朝廷に銃をむけた『禁門の変』の二の舞いにもなりかねない。一つ間違えると、朝敵になってしまう』と指図した。

鳥羽伏見街道で、薩摩側からふいに攻撃が仕掛けられた。双方で戦闘になった。加担したのが長州、鳥取、土佐、岡山、徳島藩である。

広島藩の執政(家老)辻将曹は、『これは会津と薩摩の遺恨だ、私闘だ』と言い、広島藩兵に銃を撃たせなかった。前線部隊から辻将曹のもとに、戦わせてほしいと、なんども要望があがってきていたけれど。

「ならぬ。勝てばよいが、もし劣勢になれば、戦闘の舞台が京都に移ってくる。そうなれば、禁門の変の二の舞いになる。朝敵・長州の二の舞いになる」

それは広島藩、浅野家を守るためでもあった。

京の都の市街戦を回避する点では、辻将曹と徳川慶喜公と考えがよく似ていた。

この間に、元幕府海軍が兵庫沖で、薩摩海軍を砲撃し、制海権を奪った。旧幕府軍は大阪の薩摩屋敷を攻撃した。そして、慶喜らは蒸気船で江戸に帰っていった。その際、新政府軍には大阪城を無傷で引き渡すな、と指図していた。

そして、3日間の間に、幕府は金銀や重要書類を榎本武揚海軍で運び出していた。尾張・越前の立ち合いで長州(徳山・岩国)への引き渡式は見せかけであり、当日、智将の旗本(大目付)の妻木頼矩(よりのり)が火薬庫を大爆発させたのだ。

大久保・西郷らは土壇場で、薩摩屋敷の江戸屋敷からはじまって大坂屋敷も焼かれるし、蓄財をあてにした華城(大坂城)も全焼し、一泡食わせられてしまったのだ。

慶喜、板倉勝静(かつきよ)、松平容保(かたもり)、松平定敬(さだあき)らは品川にたどり着いたが、王政復古政権から、いずれも朝敵になった。そして、歴史が動き、東征軍が江戸にむかった。そして、江戸城の無血開城となった。

「われら彰義隊は慶喜公を守り、と同時に江戸の治安を守る治安部隊です。賊徒など、言いがかりだ。腹立たしい。憎きは薩摩です」

「わかりました」

「広島藩が敵とは思っておりません。神機隊の皆さんに、そうお伝えください」

彰義隊の小隊長が東叡山の出口まで、見送ってくれた。

五番小隊長の藤田太久蔵が、泉岳寺に帰ってきた。

「神機隊が大村の要請で、参戦せず、江戸を素通りして奥州の会津に行ったとなれば、広島藩はまた逃げたともいわれるだろう。陣地は上野山の裏手の王子(東京都北区)だ。逃亡兵をつかまえる役だ。神機隊は飛鳥山に陣を張っていよう」

神機隊は意見を統一し、上野山の戦いに参列した。

彰義隊は1日で壊滅した。

翌日には、総督府から神機隊に、輪王寺宮さまが家来を随行させて尾久村に落ちている。探し出して、江戸城にお供せよ、として命じられた」

神機隊は豪雨のなかで、農家や林間を探す。しかし、輪王寺宮は見当たらなかった。輪王寺宮の所在もわからなかった。その実、奥州まで落ち延びていたのだ。

芸藩志は次の舞台の飯能戦争にむかう。

歴史は後からつくられる。この上野戦争を検証する切り口は幾つかある。

① 薩摩藩の大久保が岩倉具視と西郷隆盛に謀って、徳川家のみに800万石の領地を返上させるという陰謀がなければ、歴史はどうなったか。

② 大政奉還のあと、薩摩藩は江戸騒擾というテロ活動を2か月もつづけた。江戸市民は恐怖のどん底に落ち込んだ。当時も現代も、無抵抗な市民の命と財産を奪うことは、道徳・倫理の面で許されない。

③ 慶喜は大正時代まで長生きしたが、「長州藩は許せても、薩摩は許せない」と複数の側近に伝えている。

歴史を見てきた慶喜は、幕末・薩摩の偽がね造り、密貿易、江戸騒擾、辞官納地という陰謀から、おそらく日本流でいえば、ふたりは良い死に方しない、と思っただろう。

西郷は西南戦争で鹿児島・城山で自刃し、その首が政府軍の山形有朋のまえに運ばれた。令和の今も、賊軍として靖国神社に祀られていない。大久保利通はその翌年、東京・紀尾井坂付近で暗殺されている。

④ 明治からの歴史家は、鳥羽伏見は薩摩側の勝利とするが、果たして、そうだろうか。高輪薩摩屋敷、鳥羽伏見の陸上戦、兵庫沖の薩摩軍艦の沈没、大阪薩摩屋敷、この10日間は旧幕府軍よりも、戦死者の数が多いはずだと類推できる。

天下を取った為政者たち、不都合な数字はごまかすか、伏せるが常だ。とくに品川沖、兵庫沖の薩摩海軍の犠牲者数の史料はあるはずだが、今日(こんにち)も学者は出してこない。戦死者の逆転が、不都合なのだろう。

③ 上野寛永寺の彰義隊は、渋沢誠一郎ら一橋家臣が徳川慶喜を守るために立ち上げたものだ。誠一郎は大河ドラマでも、渋沢栄一と行動を共にし、平岡円四郎に拾われて一ツ橋家の家臣になった人物だ。慶喜に忠誠を尽くす。

彰義隊の特徴のひとつは、慶喜と同様に、幼帝を担いで勝手な振る舞いをした薩摩の大久保一翁・西郷が天皇家を利用した私欲とみなし、「薩賊」の討滅を記した血誓書を作成していることだった。

彰義隊はほんとに賊徒だったのか。これらは大河ドラマの「青天を衝け」で、どう描くのだろうか。興味深い。

④ 上野戦争で、彰義隊は賊徒として壊滅された。その実、新政府軍は東武天皇(元号・延壽えんじゅ)に擁された輪王寺宮をつぶしたかったのだ。

私は近著「紅紫の館」(こうしのやかた)で、上野戦争の本来の目的が掘り起しができた。江戸城が無血開城したにもかかわらず、2か月後に、あえて東京・上野で大規模な戦争を仕掛けたのだ。幼帝(のちの明治天皇)を擁した大久保、西郷、岩倉たちの腹の底が鮮明にみえてきた。

薩長閥の明治御用学者らは、南北朝時代と同様に、京都に幼帝(のちの明治天皇)、東に東武天皇(輪王寺宮)とという国家分断があったと認めたくなかった。

南北朝時代の正当性はあいまいにし、慶応四年の延壽という元号、東武天皇の存在は歴史から抹殺して今日に至っている。

分断の国家が歴史的事実ならば、公表しても、国民はすなおに受け入れるとおもうけれど。

>穂高健一が語る坂本龍馬の謎

>穂高健一が語る坂本龍馬の謎