2022年8月1日から新聞連載小説に備えて、「接続詞」の勉強中

来年(2022)8月1日から、新聞の連載小説がはじまります。某紙で公称80万部、実売50万部。日曜を除く毎日で、一年間の契約です。

いまは宮部みゆきさんが歴史小説「三島屋変調百物語」を連載中です。その次が私で、題名は『妻女たちの幕末』です。時代背景は天保(1830年)~戊辰戦争(1868年)までです。

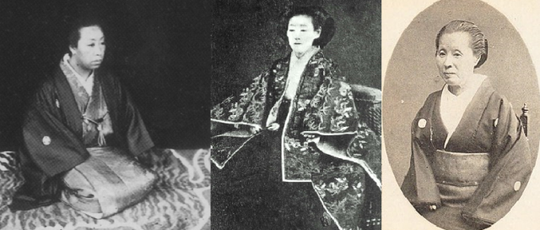

写真・左より:篤姫、皇女・和宮、德川美賀子 (ネットより)

私の近著として『安政維新』(阿部正弘の生涯)、『紅紫の館』があります、一つは老中首座の阿部正弘を主人公にして天保時代の後期から安政時代までを描いています。紅紫の館は徳川史観で、桜田門外の変、からは戊辰戦争まで展開しています。

2冊を一つに考えれば、幕末そのものです。

政治や動乱は男の表舞台です。

女は歴史の裏舞台です。

2冊は男性の視点だったけれど、3冊目は女性の視点でより史観

に近いところで小説化するものです。きっと薩長史観を逆なでるものだと思います。

これまで名君と言われていた大名が、女の視点から描くと、女の心を無視した政略結婚を企てる、とんでもない暴君になってしまう。

かれらは農民から搾取した金で、大奥の女を利用するために、湯水のごとく賄賂をさしむける。とりもなおさず、支配者たちが名誉、権威、威信を得るための欲だった。

幕末史を掘り下げると、男たちの強欲な暴走であり、影で女の欲の底力がある。男と女の対立を描かずして歴史が語れない。

*

私の出自は純文学です。特徴は叙述の文章で心理描写、情景描写文、そして会話文に徹するものです。かたや極力、説明文を排除してきました。

これは小説の登場人物に、読者の感情移入を誘い込むものです。私の過去の文学賞はすべて純文学でした。

幕末動乱期には避けて通れない、大きな事件や出来事が連続します。かぎられた新聞紙面で、濃密な心理描写など展開すれば、ストーリーが先に進ません。

となると、政変、内戦、陰謀、外交、騒擾、事件、貧困、疫病など、これらは説明文を多用し、時間軸の年月を進める必要があります。

心理描写を圧縮し、事件の概要説明や補足説明などは、下手をすれば、論文調でゴツゴツした内容になってしまいます。

揚州周延の浮世絵 (上越市立総合博物館)

新聞の読者からすれば、「妻女」というから艶っぽい、情欲的な小説かと思いきや、「これって、学者が書いたの」という批判にもなりかねません。

私は「よみうりカルチャーセンター」と、「目黒学園カルチャースクール」では、「文学賞をめざす小説講座」を指導しています。

受講生たちの文体は尊重しながらも、私が得意とする叙述文の書き方の指導になっています。

説明文は「主語+述語」のかかり方が正確ならば、それでよい、と考えています。提出作品を添削するときに、「主語+述語」がおかしければ、作品に朱を入れる程度です。

あえて指導はしていません。なぜか。学生から社会人になる段階で、作文、論文、ビジネス文、報告書で、記事など、だれもが一通りマスターしてきている。

講師の私がなにも説明文の指導する必要がないと考えていました。

説明文のコツがあるとすれば、巧い接続詞で、文章と文章が溶接されていれば、読者を的確に誘導できます。

つまり、接続詞とは車のウィンカーとおなじで役目です。右方向に行くよ、後ろに下がるよ、左に曲がるよ、と読み手に予測の提供するものです。

「かれこれ、10年前にもどれば」と接続詞で説明すれば、ひと昔まえにさかのぼる。「江戸奉行は、現代に例えれば、警視くらいである」と使えば、一気に150年後まで高跳びできます。

このように、時空も自在に展開できます。

エッセイストが文章の書き方で口にするのが、「起承転結」です。まったくナンセンスだと、私は考えています。自由に思うままに書けば良いので、意味不明な難解な「起承転結」を要求するから、文章を書くことが嫌になってしまうのです。

話をもどせば、私は小説を叙述文で書いて、説明文が排除してきました。それゆえに「接続詞」のボキャブラリーは抱負ではない。

新聞連載まで、あと10カ月あります。ここは100くらいの接続詞を存分に使いこなせる努力をしたいと考えています。

『接続詞の一部紹介』

原因・理由(それで)、場面転換(すると)、言い換え(つまり)、相反(しかしながら)、予想外(それにしては)、対比(一方で)、決着(いずれにせよ)、結果(こうして)、次の場面(それから)、・・・・・・

* 接続詞とはまさに車のウィンカーと同じで、タイミングよく出せば、読者に文章の先を上手に、ごく自然におしえられます。

説明文は接続詞を効果的に入れると、読み易い文章になります。ただ、前後におなじ接続詞をなんども使うと、作品の品質をさげます。そこは要注意です。