「西郷どん」時代考証・原口泉さんが広島県・御手洗で講演=12月16日

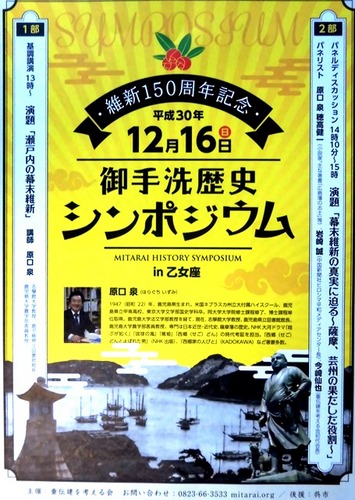

NHK大河ドラマ「西郷どん」がいよいよ佳境に入ってきた。同ドラマの時代考証を担当する原口泉さんを招いた維新150周年記念『御手洗歴史シンポジウム』が、ことし(2018年)12月16日(日曜)13時から、広島県の大崎下島・御手洗の乙女座で開催される。主催は「重伝建を考える会」で、後援は呉市で、入場料は無料である。

第1部は、基調講演は原口泉さんで、演題は「瀬戸内の幕末維新」である。

第2部はパネルディスカッション 演題「幕末維新の真実迫る ~薩摩、芸州の果たした役割~ 」。

パネリストは原口泉さん、穂高健一(作家)、岩崎誠さん(中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター長)、今崎仙也さん(重伝建を考える会初代会長)で、14時10~15時である。

*

「薩長倒幕」あるいは「薩長土肥」と言われてから久しい。維新から150年間は意図的に、芸州・広島藩が外されてきた。

広島藩の浅野家が倒幕の先がけだった。それが表に出てくると、不都合なのが明治から太平洋戦争終結までの薩長閥の軍人政治だった。

歴史の真実は、いずれ解き明かされるものだ。明治維新100年のときは龍馬ブームから誰も薩長主導とは信じて疑わなかった。司馬史観から薩長同盟が一人歩きしていた。

しかし、広島・浅野家の家史「芸藩志」が世に知られはじめてから、「まてよ。朝敵だった長州藩はどこまでも、天皇・国民の敵だった。なぜ倒幕のひのき舞台にいるはずがない」と疑問を呈してきた。

御手洗交易で、薩摩と芸州は大政奉還、小御所会議の明治新政府の樹立まで、二人三脚だった。その途中で、朝敵の長州軍を秘かに巻き込み、御手洗と尾道に呼びこんで3藩進発(挙兵)を成した。長州・毛利家はどこまでも表舞台に立てなかった。

薩芸が先導し、長州が従うもの。それが薩芸長軍事同盟の実態だった。

*

鹿児島県側からも、薩長一辺倒の幕末史観を見なおしてほしい。それには薩摩藩の歴史権威者である原口泉さんを御手洗に招き、現地を見てもらい、語ってもらいたいと、「重伝建を考える会」が企画したものだ。それが12月16日に実現する。

【関連情報】

幕末・維新の最高権威の学者・原口さんは、「鹿児島で講演となると、300-500人の会場はどこも超満員です。ことし2月の東京の読売新聞主催・500人もそうでした」。

西郷どんは12月でいよいよ総括編。この時期に原口さんが御手洗にくる。広島市・県内の歴史ファンから主催者に問い合わせが多く、講演人気が急上昇です。

乙女座には収容人数のかぎりがあります。早めに会場にこられたほうが良いと思います。