【近代史革命】 木戸書簡は「薩長同盟」でなく「皇軍挙兵」の談論だ (下)

1866年1月、薩摩藩・小松帯刀邸で、三藩が「建武の中興」についてひそかに話し合った。

木戸寛治(桂小五郎)は、それを手紙・覚書にして、坂本龍馬の許に送った。それが6か条から成り立っている。(現存している)。

その6か条には、いっさい薩摩(島津家)、長州(毛利家)とも記載されていない。聡明な外交官の木戸は、主語を抜かしても、文脈が通じる書簡にしていた。(書簡が、公儀隠密に奪われる警戒から当然である)。

木戸があえて抜かした、その主語とはいったい何か。

しかしながら、後世の学者、歴史作家、司馬史観に陶酔する人たちは、「長州が戦争になった時には薩摩が協力する」と無理してあてはめる。

一条ずつみれば、論旨がめちゃくちゃで、国語力はあるのか、と疑いたくなるものも多い。むしろ、殆どである。

なぜならば、明治政府の長州閥の政治家が、声高に言ったのが薩長同盟だ。木戸書簡をそこにあてはめる、こじつける、だから文章になっていない。

一、戦いと相成り候時は直様二千余の兵を急速差登し只今在京の兵と合し、浪華へも千程は差置き、京坂両処を相固め候事

一、戦自然も我勝利と相成り候気鋒これ有り候とき、其節朝廷へ申上屹度尽力の次第これ有り候との事

一、万一負色にこれ有り候とも一年や半年に決て壊滅致し候と申事はこれ無き事に付、其間には必尽力の次第屹度これ有り候との事

一、是なりにて幕兵東帰せしときは屹度朝廷へ申上、直様冤罪は朝廷より御免に相成候都合に屹度尽力の事

一、兵士をも上国の上、橋会桑等も今の如き次第にて勿体なくも朝廷を擁し奉り、正義を抗み周旋尽力の道を相遮り候ときは、終に決戦に及び候外これ無きとの事

一、冤罪も御免の上は双方誠心を以て相合し皇国の御為皇威相暉き御回復に立至り候を目途に誠心を尽し屹度尽力仕まつる可しとの事

【木戸があえて抜かした主語を、『皇軍』として当てはめ、現代文にする、と下記のように文意が明瞭・明白になる】

① 皇軍が戦いとなった時は、薩摩は直ぐさま2000人規模の兵員を鹿児島から急きょ挙げて、いま在京の兵と合流し、大坂にも1000人程を差し置いて、京都・大坂の両所の地域を固める。

② 皇軍の戦いで、我の勝利がみえるとき、その節は、薩摩・土佐が朝廷に申し上げ、長州の朝敵を解除するように、かならず尽力する。

③ 皇軍が万が一、敗色が濃くなっても、一年や半年で壊滅いたすことはないので、その間にも、長州の朝敵解除にかならず尽力する。

④ 幕府軍が江戸へ帰ったときは、きっと朝廷に申し上げ、すぐさま朝廷より長州の朝敵が免罪になるように、かならず尽力する。

⑤ 德川幕府兵が上京のうえ、一橋、会津、桑名などが、今のような状況で、もったいなくも朝廷を擁し奉り、正義に逆らって、薩摩・土佐がおこなう周旋の尽力の道を遮るならば、終に決戦におよぶほかはない。

⑥ 長州の冤罪が赦された上は、薩摩・土佐と長州の双方は、誠心をもって合い協力し、皇国の御為、皇威が輝き、(建武の中興のように)ご回復に立ち至ることを目標に、誠心を尽くし、かならず尽力つかまつることにいたす。

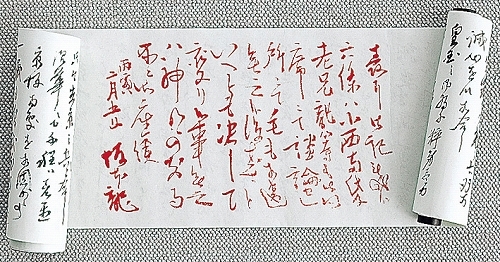

坂本龍馬が、桂小五郎の求めに応じて裏面に朱書で、裏書署名したもの

【龍馬の原文】

表に御記入しなされ候六条は小・西両氏および老兄龍等も御同席にて談論せし所にて、毛も相違これなく候。将来といえども決して変わり候事はこれなきは神明の知る所に御座候。

【龍馬の現代文】

表に記入された6カ条は、小松帯刀、西郷隆盛の両氏および老兄(木戸貫治)、龍馬などもご同席にて談論したもので、少しも相違ない。将来になっても、決して変わることがないと、天地神明の知るところである。

木戸があえて外した主語の下でも、龍馬は「天地神明の知るところである」と言い切った。まさに天皇挙兵への談論として、第1回目の話し合いだったと認めている。

これがやがて翌年には、薩長芸軍事同盟となり、御手洗(広島県・大崎下島)から三藩進発で、6500人の兵が皇軍として京都に挙がってきた。(土佐藩は遅れてくる)。

長州の朝敵が解除された。それから半月足らずして、薩摩、長州、土佐、鳥取藩などが「鳥羽伏見の戦い」を起こす。かれらはつねに皇軍と称している。これは歴史的事実である。

木戸寛治6か条を再度、確認すれば、第二次長州征討に類する記載など、まったくないのだ。この木戸書簡から半年後、第二次長州征討が勃発した。

司馬遼太郎は、長州が勝った、勝ったのひとりで、その結果論から、「薩長同盟」だと、不自然に導いている。その物語が現代にも、大きく影響している。

司馬史観などで凝り固まって、柔軟な思考がなき人たちは、最初の条項など次のようにメチャクチャである。

長州が戦いとなった時は、薩摩は直ぐさま2000人規模の兵員を鹿児島から急きょ挙げて、いま在京の兵と合流し、大坂にも1000人程を差し置いて、京都・大坂の両所の地域を固める。

こんな現代語訳などは、ロジックもあわず、まさに陳腐としか言いようがない。

後醍醐天皇の「建武の中興」を模範とした、第一回目の「孝明天皇の下で、皇軍挙兵」の談論とすれば、すべてにおいて文脈が通じるのである。

このとし慶応2年(1866年)12月25日は、孝明天皇が在位21年にして崩御した。満35歳の奇怪な病死だった。

満14歳の若き明治天皇になっても、薩長土芸の皇軍挙兵の思想は消えなかった。大政奉還の後も、良し悪しは別にしても、鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争へと、つながっていった。