東京で二軒のみ 手作りの久寿餅 (1/2) 鷹取 利典

昔の質朴な風情あり

《まえがき》

「くずもち」と言えば「葛」と想像されるが、葛粉から作る関西風「葛餅」と、小麦粉を発酵させた関東風「久寿餅」とがある。

どちらも黒蜜やきな粉をかけると一層美味しくなる。

盛り付けた「い志い」の久寿餅

関東風「久寿餅」の製法は、とても手間と時間が掛る。

半年、1年と発酵させた小麦粉でんぷんを、さらに分離するため何度も水を入れ替え、型に流し入れ蒸篭で蒸す。東京都内の「久寿餅」を扱う店のなかで、昔ながらの工法で提供する店は数少ない。その一軒が、葛飾柴又の参道に店を構える和菓子「い志い」だ。

● 「い志い」の久寿餅の始まり

「い志い」の久寿餅は、今は亡き二代目ご主人が、戦後、食べ物に関わる商売をしたいと茶屋を開業し、そこで提供したのが始まりだ。

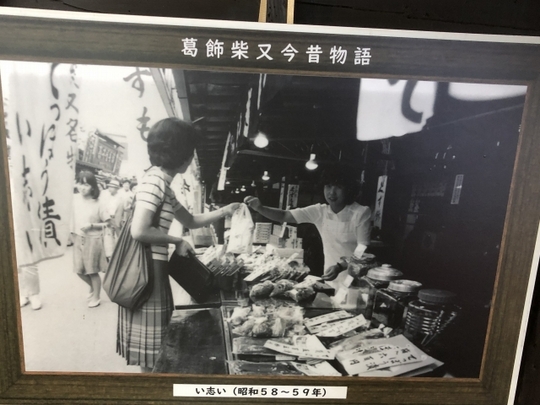

昭和58、59年当時の店舗

現在、三代目のご主人の石井久夫さん(昭和22年生まれ)ご夫婦と、京都の和菓子店で修業された息子さんご夫婦と四人が切り盛りされている。

久寿餅は地味ではあるが、手作りで昔ながらの味がする。そして手間が掛かるが、今も手作りにこだわり、その味を守り続けている。

「い志い」は、江戸時代 文久二(1862)年が創業という。創業前までは、何代も続く呉服店だった。屋号は「以志ゐ呉服店」と言った。

そして、現在の建物は築約200年の木造で、江戸の商家建築の特徴である「出桁造り(だしげたづくり)」である。さらに前土間、揚戸(あげど)の出入り口も残す。重厚な佇まいが、和菓子店に似合っている。

● 久寿餅づくり

久寿餅作りは、まずネタ作りから始まる。原材料は、生麩(なまふ)の副産物で、でんぷんが主成分。板状で粘土みたいなものだ。これを大きな樽に入れ機械で攪拌、沈殿したところで上水を捨てる。この灰汁抜き作業を何度も繰り返す。

久寿餅のネタ

「い志い」では、かつて原材料の保管に子供用プールぐらい大きな箱を使っていた時期があった。だが、今はその10分のいち。昔のように、売れなくなったとご主人はつぶやく。

1週間ほど灰汁抜き作業を続けると、でんぷんが発酵し粘り気が出て、やっとネタと言えるようになる。そのネタを布を敷いた蒸篭に盛り、蒸し器で蒸す。冬場は、蒸し器の蒸気で、部屋一面真っ白になるという。

久寿餅の作業工程を説明するご主人

今回、狭い作業場のため、実際の作業風景ではなく、取材のためだけに作業工程を実演してくれた。ボイラーから蒸気が出ると、作業場は湯気で真っ白になった。

15分程蒸しあげたら、竹を敷いた作業台に移し、粗熱を取れば久寿餅の出来上がりである。

ご主人に、失敗することがありますかと質問した。

すると、単純作業だからと言いながら、「隣の蒸し器で芋羊羹用の芋をふかしていると、いつの間にか蒸しすぎて、柔らかくなりすぎたことがあった」と、笑って話してくれた。

【つづく】