恩師・伊藤桂一さんを悼む=出会い、戦争文学を学び、非戦文学の道へ

私の人生の転機は伊藤桂一先生との出会いである。先月末、先生は99歳で死去された。死の床には、同人誌「グループ桂」への寄稿の「詩」が用意されていたと聞く。

先生の死を悼みながら、想いはまず出会いだった。もっと前の、なぜ小説の道に進んだか、そこまで、私はさかのぼってみた。

28歳のとき、大病(腎臓結核)で長期療養を余儀なくされた。腎臓はふたつある。手術で腎臓を摘除すれば、わりに早く治る。そのうえ、病後の再発リスクも少ない。

「あなたは登山をなされている。一つを摘除し、残る一つの腎臓が登山中に破損すれば、即座に死になります。薬をつかって治療(化学治療)で治すとなると、数年、もしくは10年にも及ぶ。どちらを選びますか」

と医師に選択肢をもとめられた。

「薬で治します」

「10年くらい、薬を飲み続ける。つまり、10年間は通院の覚悟が要りますよ」

「だいじょうぶです。通います。治癒したら、山には登りたいですから」

「そうなさい。実は病院に来たり、来なかったりする患者には、この治療(化学治療)は勧められないのです。なぜならば、結核菌は強い細菌で、かつ薬に対して耐性をもつ。そのうえ、結核菌はからだのどこにでも付着するんです。人体のどこで再発するかわからないリスクがありますからね」

次女が産まれた翌日から、私の長い入院生活がはじまった。さらには自宅療養がはじまった。性格的には、さして病気は怖れないし、むしろ楽しむように中国古典を読んでいた。前穂高の岩場と大雪渓の間で滑落したとか、雪山の滑落で捜索隊を出されたとか、「これで死ぬのか」という死の瞬間の想いは、20代だけでも、2度も体験していた。

それに比べると、薬さえ飲んでいれば、治るのだ。悲壮感など微塵もなかった。

ただ、病床で分厚い古典本を読むとなると、腕には負担となり、朝夕つづけて読むのには疲れてしまう。

「寝ながら、なにかできることはないかな」

と思慮した。

小説ならば、寝て考えて、起きたときに、それを書けばいい。そんな安易な動機で、予備知識もなく、小説まがいの作品を書いてみた。

時間はたっぷりあるが、はたしてこれが小説なのか、という不安がつきまとった。

「だれか教えてくれる人はいないかな」

経済学部卒だし、そんな想いが長く続いていた。

腎臓結核が回復途上なのに、膀胱腫瘍が発見されて開腹手術になった。さらには、無呼吸症候群という寝ながらにして呼吸が止まる厄介な病気にも陥った。(大腸腫瘍の手術も)。

働くよりも、闘病生活で寝ている方が多い。病気の宝庫のような、ありがたくないからだだった。

「あなたは医者運が良いわね。どれ一つとっても、死んでもおかしくないのに」

親戚筋から、そんな声が聞えてくる。

妻への負担は、一言ふたことでは表現できないものだ。

「父親の病院見舞いなど、ぜったいに行くものか。本を読むか。原稿を書いているだけだ。あんなの病人じゃない」

子どもはそっぽを向いていた。

どの病気の合間か、忘れたが、電車のなかで隣の人が夕刊フジを見ていた。そこに『講談社フェーマススクール』で、「小説講座募集」と広告が載せられていた。

下車し、迷わず買ってかえった。応募者には数枚の原稿が科せられていたと思う。

電話で問い合わせると、「伊藤桂一教室は純文学です」、「山村正夫教室はエンター(当時は、中間小説)です」という答えがあった。

私は迷わず伊藤桂一教室を選んだ。教室に通いはじめると、「あなたは純文学じゃないわよ。ストーリーテラーよ。山村教室に変わったら。そうしたら、世に出るのは早いわよ」と、何人からも、何度も言われた。

現に、山村教室からは、宮部みゆきさん、篠田節子さん、新津きよみさん、と次々に文学賞をとり、プロ作家へとすすんでいく。

純文学の伊藤教室は、鳴かず飛ばずで、8年間で『講談社フェーマススクール』は閉じてしまった。

その後、伊藤桂一先生の好意で、同人誌「グループ桂」が立ち上がった。巻頭には、伊藤桂一先生の詩が掲載されている。先生自身も強い愛着を示されて、毎号、欠かさずに、詩を寄稿されていた。私のほうは、プロ作家になって同人誌活動はしていない。それに比べると、伊藤先生はすごいな、と思う。

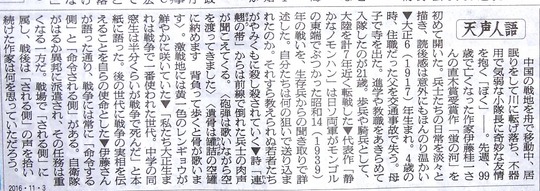

朝日新聞の「天声人語」(11月3日・文化の日)に、伊藤先生に関連する記事が掲載されていた。

これを読みながら、私は先生の影響を強く受けているのだな、と思った。そこに、「グループ桂」の追悼文の依頼があった。文字数が限定されているので、上記の出会いなど書けなかった。そこでいま執筆する歴史小説に関連して書いて寄稿した。

それを全文、ここに掲載します。

【伊藤桂一先生・追悼文】

『最近の私は、歴史小説の執筆に傾倒し、それをひと前で話す機会が多くなってきた。戦争は起こしたらおしまいだ、起こさせないことだ、と熱ぽく語る。今や、それが人生のテーマにもなっている。

「江戸時代の260年間は、日本は海外戦争をしなかった。しかし、明治から10年に一度は、海外で戦争する国家になった。広島・長崎の原爆投下まで、77年間も軍事国家だった。いまだに、日本人は戦争好きな民族だと思われている。だれが、こんな国家にしたのか」

私たちは原爆の被爆者だ、核廃絶だと叫んでも、それは真珠湾攻撃からの戦争問題になってしまう。もっとさかのぼり、幕末の戊辰戦争までいかないと、根源はみえてこない、と広島育ちの私が語る。なぜ、こうも非戦にこだわるのか、と自分でも不思議に思っていた。

伊藤桂一先生の死去の悲しみに接したとき、そうか40年間にわたり、恩師の影響をごく自然に受けていたのか、と理解できた。

文学をめざした頃、私は伊藤桂一・小説教室に通いはじめた。先生は直木賞作品『蛍の河』など、自作の戦記物などを取り上げ、作品づくりや文章作法を懇切丁寧に教えてくださった。と同時に、作品批評も鋭くなさっていた。それから長い歳月が経つ。

数年前、伊藤先生と最後の顔合わせとなった、ある懇親会(日本ペンクラブ)の場で、

「君の歴史ものは、下手だったよな」と、にたっと笑われた。

(なぜ、下手だったのか)

習作当時の私は、武勇、武勲の武士や尊王攘夷の志士などを書いていた。そこには戦いや戦争を憎む姿勢がなかったと思う。先生はきっとそれを遠回しに指摘されたのだ。

それが今にしてわかった。』

了