【書籍紹介】 知られざる『富士山』=上村信太郎

富士山ブームだ。その富士山が世界文化遺産に登録された。自然遺産ではなく、「文化遺産」という点に、私たち日本人は価値が見いだせる。つまり、地球の天地創造による「美」よりも、平安時代の和歌から、浮世絵、そして現代までの人とのかかわりが評価されたのだろう。

それは文学、絵画、音楽、浮世絵など、富士山が私たちの心の奥底まで入り込んだ、象徴としての存在である証しだ。

それは文学、絵画、音楽、浮世絵など、富士山が私たちの心の奥底まで入り込んだ、象徴としての存在である証しだ。

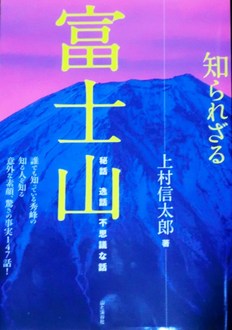

登山家の上村信太郎さん(日本山岳会、日本ペンクラブの会員)が『富士山』を発刊された。(山と渓谷社・1200円+税)。富士山の驚きの事実が147話がある。どれも、読者に投げかける疑問形のスタイルを取っている。

「山頂から展望できる山はいくつあるか」

「富士山の山開きはなぜ7月1日か」

「銭湯のペンキ絵に、なぜ富士山が多いのか」

「富士山と同じ標高の山はあるのか」

「冨士とつく、横綱はこれまで何人いたか」

「どのくらい遠くから富士山が見えるか」

「富士山のライチョウはなぜ絶滅したか?」

上村さんは海外の高所・初登頂を成した人だ。一方で、ユニークな作家である。資料・史料から、新たな発見、新事実を見つけるのが得意だ。ヒマラヤにせよ、日本の山にせよ、かれの著書には必ず人間がからむ。それが登山家だったり、地元の人だったり、ガイドだったり、意外な人が取り上げられるのが常だ。

「えっ、芥川龍之介が初期の槍ヶ岳に登っていたの。だから上高地・河童橋を知り尽くし、名作『河童』が生れたのか……」 と上村さんから教えられることが多い。島崎藤村が日本山岳会の会員だったことも、上村さんの山岳連載誌のコラムから知った。

12月半ば、歴史取材の帰りに松山空港から飛行機に乗ると、「左手に富士山が見えます」とアナウンスがあった。デジカメの窓越し撮影はうまく撮れるはずがない。それでも、シャッターを押したくなるから、不思議な魅力ある山だ。

12月半ば、歴史取材の帰りに松山空港から飛行機に乗ると、「左手に富士山が見えます」とアナウンスがあった。デジカメの窓越し撮影はうまく撮れるはずがない。それでも、シャッターを押したくなるから、不思議な魅力ある山だ。

帰宅すれば、上村さんの新著「富士山」が届いていた。ページをめくるごとに、おどろきが多い。筆力のある作家だけに、エピソードや情報や知識が実に読みやすく、わかりやすく、巧くまとめられている。これなら、電車のなかでも簡単にすらすら読める、愉快な内容ががたくさんあるし……、それが第一印象の本だった。

3分間スピーチで、「富士山」のエピソードを取り上げるには、最良の本だと思う。あるいは講演の講師が、イントロで、いきなり余談ですが、

「富士山頂で起きた事故や事件は、どこの警察署が管轄だと思いますか?」

と受講者に投げかければ、一気に壇上に視線を集め、会場の緊張を和らげてくれるだろう。

あなたは日本人として、「147話の質問」をどこまで知っているか。それにチャレンジしてみる。あるいは友だちの話題のなかに差し込んでみる。いつしか富士山に登りたい人は読んでおく。

自分好みの読書方法がある、面白く、愉快な良書だ。