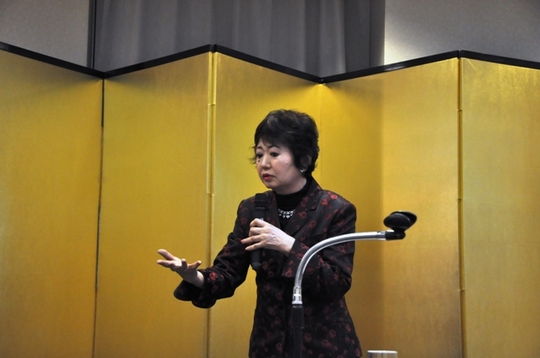

日本一の活動弁士・澤登翠さんが熱演で無声映画の魅力を語る

活動弁士(かつどうべんし)の澤登翠(さわと みどり)さんが、1月23日(水)に、東京・五反田の「TOKO HOTAL」で講演を行った。主催は日本作家協会の「映画と旅研究会」で、世話人は山本澄子さん、虎谷勝也さんである。

澤登さんの講演テーマは「無声映画は素敵」である。約60分間にわたって、無声映画の魅力と弁士の役割を語った。

現代人は、映画には音声がついているものだと思っている。だが、それは最近のことである。

無声映画時代は、活動弁士(映画の弁士)がセリフや説明を名調子で行ったのである。

映画の初期は、スクリーンの俳優が演じるが、まったく音声がない。

映画弁士が、名調子で語るのだ。

弁士がただ棒読みになれば、その映画自体はまったく面白くなくなる。

女性弁士でも、男の声、老人の声、幼い男児を語るのだ。だから、声の幅はとてつもなく広い。

日本には、無声映画時代、世界的な巨匠の監督が生まれた。それが現代でも、欧米やアジアの映画作りでも、研究されている。

映画弁士は、スクリーンの俳優たちのセリフだけでなく、風の音、激流の瀑流音、下駄の音、汽車の車輪の音、と次々にスクリーンに映し出されるものに対して、口で表現するのだ。

時には雄々しく叫ぶ。

無声映画には、メイン・タイトルと、俳優の名、場面一つひとつにほんのわずかな字幕が書かれている。

弁士にとっては、映画が配給された時、それだけのわずかな情報で、自ら台本を書くのだ。

台本を書いて、映画を見る観客のまえで、ストーリーを語っていく。観客を酔いしびれさせる、それだけの内容がなければならない。

有能でなければ、よい台本が書けない。

弁士・澤登さんが無声映画の魅力を語る。

JTWO「映画と旅研究会」のメンバーは真剣に聞き入っていた。

パティーなのに誰一人、雑談がなかった。

澤登翠さんは法政大学文学部の哲学科を卒業し、無声映画の魅力に惹かれて、故松田春翠の門下に入った。

そこから頭角を現した。

現代では、無声映画の弁士として、国内のみならず、アメリカ、フランス公演を通して、映画弁士の存在を世界にアピールしている。

無声映画は国内で放映されると、映画好きのファンとか、大学の映画研究会などの関係者で、会場がいっぱいになるのが常だ。

映画監督の技術を学ぶか、あるいは弁士の魅力に惹かれるか。いずれかの場合もあるが、両方の魅力のほうが多いかもしれない。

世界最初の映画は、1888年(明治21年)にルイ・ル・プランスが生み出した。日本で初めて公開されたのが明治29年(1896年)11月25日の神戸神港倶楽部だった。

その後1920年代末に、発声映画(トーキー)に変わるまで、映画はすべてがサイレント映画であった。

澤登さんはそういう歴史も語っていた。

無声映画の全盛期は映画弁士は、憧れの職業だった。

無声映画は死滅したかのように思われていたが、現代でも、マイナーかもしれないが、根強い人気がある。

それは弁士の魅力も大きく影響している。

映画弁士はおもいのほか、20代から入門してくる、若い世代が多い。

旅行作家の近藤節夫さんは、「いいね、いいね」とため息をもらしながら、聞き入っていた。近藤さんはちなみに世界遺産の百数十か所を回っている(写真・中央)

映画館には、弁士のほかに楽団もいた。

現代の無声映画の上映では、ピアニストがいるケースがある。

武蔵野音楽大学・ピアノ科出身の柳下さんなどである。弁士の側で音楽を奏でて、音響効果を高めている。

日本には話芸の文化がある。落語然りである。だから、現代の映画弁士の話術にも、根強いファンがいるのである。

単なる口先でなく、全身を使って映画の役柄を演じる。

映画のストーリーは単純なものが多いが、上映中、観客らは弁士の名調子に、酔いしびれて、歌舞伎のような「礼賛」のかけ声をかけたりする。

会場の旅行作家たちは、澤登さんの熱弁にじっと聞き入る。

映画界のプロ中のブロから、何を学び取っているのだろうか。

スクリーンの俳優が泣いていると、弁士の澤登翠さん自身も、まさに泣き顔なのだ。これこそがプロの熱演なのだ。

歯を食いしばって、つらさに耐える。日本映画には、こうした悲劇の内容が多い。

弁士は口惜しさを顔で表現できるのだ。

場面の切り替えの早さは抜群だ。とたんに、男性側になった、男の声で、「いまに迎えに来るからな。きっとだよ」と語る。

手の動きで、表現力も変わってくる。指先にまで、無駄がない。

「そんな怖い目で迫らないで」と逃げようとする女性を表現する。

活動弁士の澤登翠をみていると、スクリーンの俳優がむしろ浮かんでくるから不思議だ。

全国で十数人の弁士で、無声映画を守っている。この熱意と真剣さから、60分の講演で、数秒たりとも、無駄がなかった。同講演の終了、数秒前でも、澤登さんは弁士の役割を、全身で示していた。

日本は話芸の文化・芸術が発達し、人間国宝が生まれる、国柄だ。活動弁士・澤登翠もいずれその領域に達するだろう。そんな予感がした。